吾輩ブログ 一覧

-

スタッフおすすめ!おうち時間に楽しむミュージアムグッズ その3

政府による緊急事態宣言を受け、

漱石山房記念館は令和3年5月31日(月)まで臨時休館しています。

臨時休館中もミュージアムショップでは通信販売を承っておりますので、

ご自宅でもお楽しみいただけるスタッフおすすめのミュージアムグッズをご紹介します。

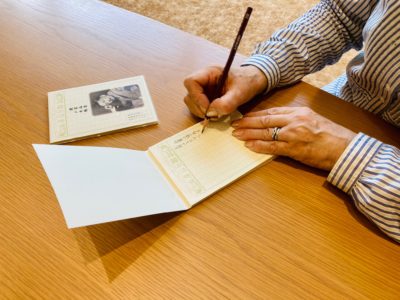

※通信販売の詳細についてはこちらをクリック受付スタッフ河本のおすすめは、「漱石山房メモ帳」です。

平成29年に漱石山房記念館が開館したときから販売しているグッズですので、

オープニングから受付スタッフとして勤務している私にとって、

一番馴染みが深いグッズです。

私の父は元新聞記者だったので、文字を書くことが好きで、

帰省するたびにこのメモ帳をプレゼントしていました。

高齢の父にとってはマス目が少し小さすぎたようでしたが、

マス目を気にせず自由に使っていました。

一筆箋としても使える格調高いデザインが気に入っていたようです。

現在、紙に文字を書く機会は少なくなっているかもしれませんが、

若い方達にもこのメモ帳を手に取っていただき、

久しぶりに手書きに親しんでいただけたら嬉しく思います。

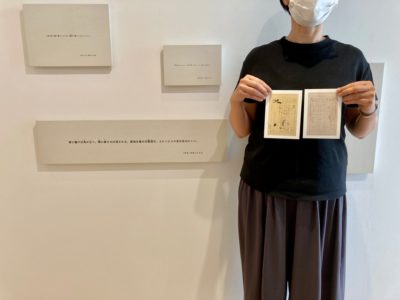

受付スタッフ佐藤のおすすめは

「漱石のことば鉛筆」と、

「夏目漱石「道草」草稿 絵はがき」、

「夏目漱石「ケーベル先生の告別」原稿 絵はがき」の3点です。

「漱石のことば鉛筆」に刻まれた「草枕」の一節

「智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。

意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい」

はとても有名ですが、

漱石の作品だと知らない方もいらっしゃるようで、

来館者の方から

「これって漱石のことばだったのね」

とお声がけいただいたこともあります。

レトロな木の温もりの良さを、

漱石のことばとともに味わっていただければと思います。「夏目漱石「道草」草稿 絵はがき」と

「夏目漱石「ケーベル先生の告別」原稿 絵はがき」はどちらも、

漱石の手書き文字を手元で楽しめるグッズです。

額に入れて飾れば、お部屋でミュージアム気分を味わえます。

受付スタッフ栄森のおすすめは、

「ミニトート『吾輩は猫である』」です。

可愛らしい猫のデザインにひかれて、発売してすぐに購入しました。

ナチュラルとネイビーの2種類あるのでとても迷いましたが、

私は仕事用のサブバッグとして使いたかったので、

汚れにくいネイビーを選びました。

シンプルなデザインですので、

『吾輩は猫である』のデザインに合わせて、

漱石の缶バッジを付けてアレンジを楽しんでいます。

実際に使ってみると布の手触りも良く、

使い勝手の良い大きさだったのでお気に入りになりました。

まだ新型コロナウイルス感染症が流行する以前、

文学好きの集いにプライベートで参加したときに、

さりげなく持って行ったら他の参加者の方々から、

「素敵ね!」「どこで売っているの?」

と声をかけてもらいました。

また、友人たちへプレゼントしたところ、

バッグインバッグとしても使えるサイズと好評でした。

小ぶりですので近所をお散歩用の気軽なバッグとしても使いやすいと思います。

今回ご紹介したミュージアムグッズの詳細は、

こちらのページからご覧いただけます。

おうち時間に、また外出ができるようになった時のお供としても、ぜひお楽しみください。テーマ:その他 2021年5月29日 -

スタッフおすすめ!おうち時間に楽しむミュージアムグッズ その2

政府による緊急事態宣言を受け、

漱石山房記念館は令和3年5月31日(月)まで臨時休館しています。

臨時休館中もミュージアムショップでは通信販売を承っておりますので、

ご自宅でもお楽しみいただけるスタッフおすすめのミュージアムグッズをご紹介します。

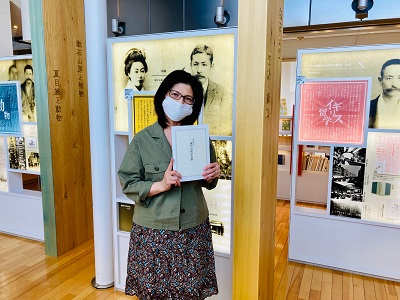

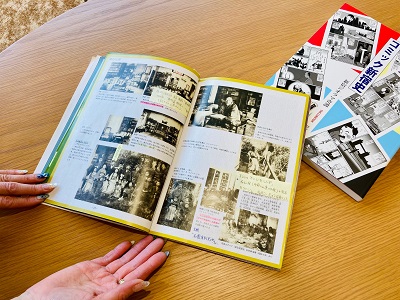

※通信販売の詳細についてはこちらをクリック受付スタッフ山上のおすすめは、『漱石山房記念館ガイドブック』です。

私は平成29年に漱石山房記念館が開館したときからのオープニングスタッフですが、

まだまだ漱石については初心者です。

受付スタッフは来館者の方から日々、とても多くのご質問をいただきますが、

誤った情報をお伝えしてはならないので、このガイドブックを活用しています。

このガイドブックは年表とともに漱石の生涯を映し出す人間関係や作品、資料、漱石山房の変遷など、

基礎知識がわかりやすくコンパクトにまとまっていて、頼りになる1冊です。

私のような初心者にはもちろん、すでに漱石に詳しい方でも、

漱石の人生の軌跡がわかりやすくまとめられていますので、

活用していただけるのではないかと思います。

このガイドブックの記事で私が特に気に入っているのは、

59~60ページの「漱石史跡めぐり」です。

小学1年生から中学1年生まで神楽坂で育った私にとって、

新宿と漱石のつながりは何よりも興味深いのですが、

このページでは漱石の歩く姿が目に浮かぶような、

楽しい史跡めぐりが紹介されています。

幼いころからよく知っている場所でも、

漱石とのゆかりがあることを知ってから再訪すると、一味違うものです。

休日にはこのページに紹介されている場所を訪れて、

漱石が見たであろう景色を、同じように感じる楽しみを味わっています。受付スタッフ秋間のおすすめも『漱石山房記念館ガイドブック』です。

私も開館からのオープニングスタッフですが、

開館当初はミュージアムグッズの品数も少なく、

来館者の方から図録の販売を待ち望む声を多くいただきました。

このガイドブックが発行されたとき、

皆さまにとても喜んでいただけたことをよく覚えています。

私もすぐにこのガイドブックを読み込んで、

漱石について勉強しました。

現在は来館者の方からいただいた質問から調べた内容を、

付箋を使ってガイドブックに書き込んで活用しています。

このガイドブックは本文を1回読めば、

漱石について基本的な情報がわかる内容になっていますが、

細かい記事まで読み込んでいくと、面白さが増してきます。

『漱石山房記念館ガイドブック』と併せておすすめしたいのが『コミック新宿史』です。

ミュージアムの刊行物は堅苦しいイメージがあるかと思いますが、

この本はマンガで親しみやすい1冊です。

架空の登場人物と実在の人物が交流しながら物語がすすんでいきますので、

楽しく読むうちに新宿の文化的なこと全般がよくわかるようになっています。

縄文時代から現代までの新宿の歴史・文化の流れを知ることができますので、

『漱石山房記念館ガイドブック』と併せて読むことで、

漱石が生きた明治・大正時代を取り囲む時代背景についても、

俯瞰することができるのではないでしょうか。

『漱石山房記念館ガイドブック』や『コミック新宿史』の詳細は、

こちらのページからご覧いただけます。

おうち時間に、また外出ができるようになった時のお供としても、ぜひお楽しみください。テーマ:その他 2021年5月26日 -

スタッフおすすめ!おうち時間に楽しむミュージアムグッズ その1

政府による緊急事態宣言の延長を受け、

漱石山房記念館は令和3年5月31日(月)まで臨時休館しています。

臨時休館中もミュージアムショップでは通信販売を承っておりますので、

ご自宅でもお楽しみいただけるスタッフおすすめのミュージアムグッズをご紹介します。

※通信販売の詳細についてはこちらをクリック事務スタッフ長谷川のおすすめは、

漱石山房記念館特別展図録『漱石山房の津田青楓』

と、漱石山房記念館オリジナル絵はがきです。

私は染色や手芸が好きなので、

令和3年1月26日(火)~3月21日(日)に開催の

特別展「漱石山房の津田青楓」で展示されていた

津田青楓≪フランス刺繍花と鳥≫(大正2(1913)年、笛吹市教育委員会所蔵)

を見てとても感動し、展示図録を購入しました。

図録の魅力は展示ケースの中に入っていた時には見られなかった部分が掲載されていることです。

例えば、展示ケースでは一場面だけの展示だった、

津田青楓『九竹草堂絵日記』

(大正6(1917)年(大正7年の作を含む)、笛吹市教育委員会所蔵)

は、合計9場面分の絵が図録に掲載されていて、

とてもユーモラスな日記だったことがわかります。

また、キャプションをじっくり落ち着いて読むことができるのも、図録の醍醐味の一つです。

図録の53ページでは、

津田青楓≪漱石と十弟子≫(昭和51(1976)年、紙本着色)

に描かれている人物の一人ずつに吹き出しでキャプションがつけられていて、

どの門下生がどんな人物だったかがわかりやすく、

思わずこの≪漱石と十弟子≫がデザインされている絵はがきも買ってしまいました。

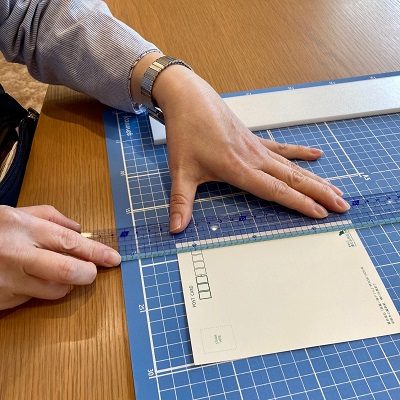

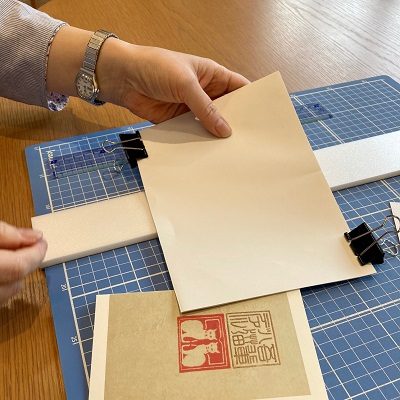

絵はがきはミュージアムグッズの定番ですが、

私はミニノートにリメイクして楽しんでいます。

絵はがきとして使用してしまうと1度きりの楽しみで終わってしまいますし、

ファイルに整理していたこともありましたが、たまに眺めるだけになってしまい、

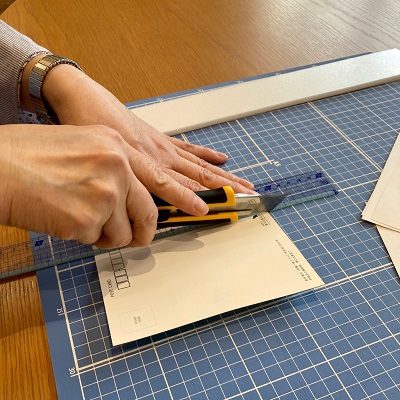

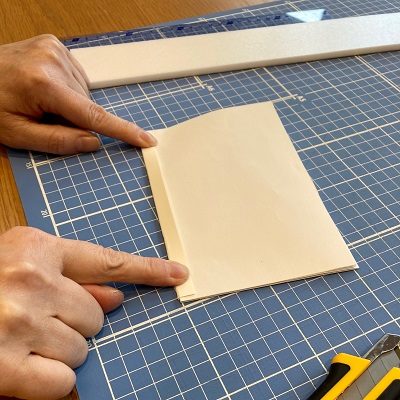

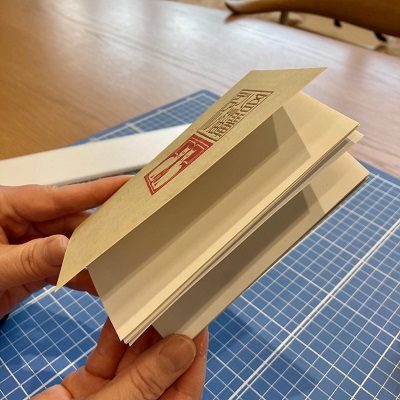

身近に置いて使えるものにリメイクしたらいつも楽しめるのでは?と思いつきました。ミニノートの作り方はとても簡単ですので、

みなさんもおうち時間にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?<ミニノートの作り方>

材料:絵はがき1枚、裏表紙用の厚紙(絵はがきと同じサイズ)1枚、

メモ用紙の紙(A5サイズくらい)5~6枚、両面テープ道具:カッターナイフ、カッターマット、定規、ホチキス、鉛筆、クリップ(2個)、発泡スチロール

1.絵はがきの端から1センチの部分に鉛筆でしるしをつける。

2.しるしに合わせて定規をあて、カッターナイフの裏側で軽く折り目をつける。

※刃を当てて切り離してしまわないよう、ご注意ください。

3.折り目に合わせて定規をあて、しっかり折る。

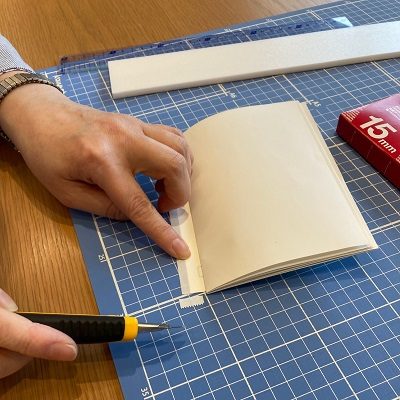

4. メモ用紙の上下をクリップで止める。

5.メモ用紙の中央に絵はがきの折り目を開いて当てたら、下に発泡スチロールを敷いて、

本を綴じるように折り目の上下2か所にホチキスの針を打ち込む。

6.裏返してホチキスの針を閉じる。

7.絵はがきの折り目に合わせてメモ用紙も半分に折る。

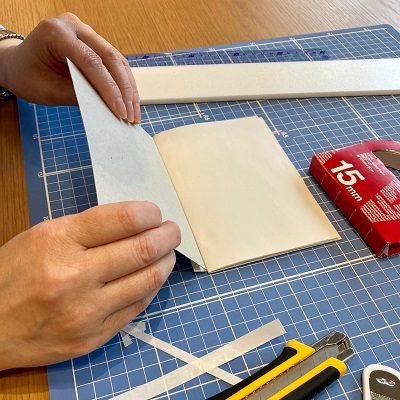

8.絵はがきの折り目1センチ部分の内側に両面テープを貼る。

このとき、はみ出した両面テープはカッターナイフで切り落とすと綺麗に仕上がります。

9.裏表紙を両面テープにあわせて貼り付ける。

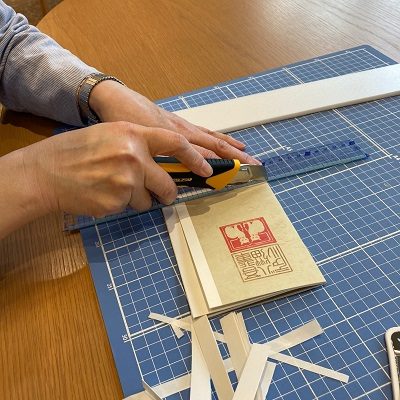

10.不要な部分をカッターナイフで切り落とす。

写真は絵はがきのデザインに揃えて切り落としていますが、

絵はがきそのままの大きさに揃えて切り落とす方が楽に仕上がります。

怪我をしないようにご注意ください。

11.完成!

漱石山房記念館の図録や絵はがきは、こちらのページからご覧いただけます。

おうち時間をミュージアムグッズと一緒にお楽しみください。テーマ:その他 2021年5月18日 -

越後の哲学者 松岡譲 その5

「越後の哲学者 松岡譲」展のみどころをご紹介するブログの第5回目の最終回は、

松岡の趣味と晩年についてみていきたいと思います。松岡譲は若い頃から体が大きく、運動神経も良かったようで、

長岡中学時代には水泳と野球を、一高時代には大弓をやっていました。

成人してからは趣味として登山もするスポーツマンでした。

渾身の長編小説『法城を護る人々』の最終巻(下巻)を刊行後、

次なる長編小説「憂鬱な愛人」と、

漱石未亡人・鏡子からの聞き取りをもとにした「漱石の思ひ出」の2本の連載を持ち、

岩波から配本が始まった『漱石全集』の月報に毎月のように小文を寄稿し、

文筆家として最も脂の乗っていた昭和3(1928)年の秋、

37歳の松岡は原因不明の腹痛に襲われ、以後2年ほど静養につとめ創作から離れます。この闘病中に松岡は主治医の勧めでテニスと出会い、のめり込んでいきました。

もとよりスポーツが得意だったため、すぐに腕を上げ、日本のテニス界の盛り上げにも奔走しました。

昭和8(1933)年には、社会人のテニス愛好者を対象とした月刊誌『テニスフアン』を創刊し、

編集人として発行を軌道に乗せたあと退きました。

昭和9(1934)年には、東京田園調布にテニス・クラブ「田園倶楽部」も設立しています。

『テニスフアン』や新聞に、テニス界の批評を毎月寄稿する様子は、

まるでスポーツ・エッセイストになったかのようでした。

そんな松岡を、周囲の人々は本業が疎かになっていると心配します。

しかし当人は、

「幸か不幸か、私はいろいろなものに興味を持つよう生まれついて来た。

文学はもとよりの事、宗教、哲学、歴史、美術、考古学、スポーツなど、

(中略)さういふものについて、自分は自分としての恩返へしがしたい。

それには私が著述家としての職分から尽くす外ない」(注:1)と述べて、

スポーツ記事に筆を揮いました。

展示会では、秩父宮記念スポーツ図書館のご協力を得た『テニスフアン』創刊号の写真や、

大正9(1920)年のアントワープ五輪のテニスで銀メダルを獲得した

熊谷一弥(くまがい いちや)との交流を紹介し、松岡のテニスに傾けた情熱に迫ります。ところで皆さんは、近代オリンピックに

「芸術競技」という種目があったことをご存じでしょうか。

「芸術競技」とは、スポーツを題材とした建築や彫刻、

絵画、文学、音楽の作品の優秀作を競うオリンピック競技で、

1912年の第5回ストックホルム大会から

1948年の第14回ロンドン大会までの限られた期間に行われました。

昭和15(1940)年の第12回オリンピック東京大会でも、

詩・戯曲・散文などからなる「文芸競技」が構想されていました。

スポーツを愛好する松岡はこれを喜び、

「この国の文壇に、スポーツ文学といった新しい領土が開拓される」

と書いています(注:2)。

しかしながら、第12回東京大会は時局の悪化により幻となり、

松岡の出場の機会も失われてしまいました。戦後、日本が再びオリンピックの開催地に決定すると、

松岡のスポーツ熱は、郷土の考古愛とともに再燃します。

松岡は、昭和39(1964)年の東京オリンピックの聖火台を、

地元の長岡市で出土した火焔土器をかたどったものにすべく、

IOC委員の高石新五郎に相談します。

続いて東京都知事に火焔土器の模型を贈り、

大会事務総長の田畑政治には1時間に及ぶ説明を行い、

火焔土器聖火台プロジェクトの実現に向けて精力的なアピール活動を展開しました。

しかしながらこの活動も、松岡が働きかけた田畑ら大会中枢部の辞任により、

立ち切れになってしまいました。

松岡は新たに大会組織委員会会長となった安川大五郎に火焔土器の模型を贈り、

自らの慰めにしたといいます。松岡の火焔土器愛好は、オリンピックを機に突然芽生えたのでなく、

長岡市で仮住まいしていた蒼柴(あおし)神社社務所のある悠久山公園の一角に、

昭和26(1951)年8月、火焔土器を展示する長岡市立科学博物館が開館したことに始まります。

昭和38(1963)年には博物館の裏手に転居し、そこを終の棲家とした松岡は、

「御自慢中の御自慢大名物の火焔型土器」を展示する「お山の博物館」に、

多い時には日に3度も通い、長岡を訪れる著名人を案内しました。

昭和32(1957)年に松岡の案内で博物館を訪れた、

文化財専門審議会専門委員の染織史家・明石染人(せんじん)は、

火焔土器の前で両手を挙げて「おお、素敵」と叫んだといいます。

松岡はその後、明石と何通もの長文の書簡をやりとりし、

百十数枚の写真原版を揃えて豪華版の縄文土器写真集の出版話を進めました。

残念なことに、この企画も、明石の急死と出版社社長の病により実現には至りませんでした。

展示会には、写真集刊行に向けた熱い思いがほとばしる「明石染人 松岡譲宛書簡」も展示します。

松岡の火焔土器への情熱は、明石の死後、東京オリンピックの聖火台運動へと継承されていきます。

生前最後に発表された随筆は、この縄文土器写真集と火焔土器型聖火台運動の顛末を記した

「「火焔土器」の模型」(『學鐙』66(6)、昭和44(1969)年6月)でした。

松岡は「著述家としての職分」を尽くし、趣味のスポーツに加え、

晩年に情熱を注いだ考古学にも恩返しをしました。展示会では、小説に加えて、テニスや縄文土器のコーナーを設け、松岡の多面的な活動を紹介します。

長岡市立科学博物館のご許可を得て展示した

「松岡譲「お山の博物館」『長岡市立科学博物館館報 NKH』創刊号(昭和33(1958)年9月)」は、

こちらの長岡市立科学博物館WEBページ よりPDFデータでお読みいただけます。

ご来館の前にぜひご一読ください。これまで5回にわたり、松岡譲展の内容と、松岡の魅力についてお伝えしてきました。

しかしながらこのブログでは実際の展示の魅力をとても伝えきれません。

皆様にご来館いただける日が来ることを、漱石山房記念館スタッフ一同心待ちにしています。

これまでお読みくださり、ありがとうございました。

(越後の哲学者 松岡譲 おわり)注:

1 松岡譲「スポーツ・ジャーナリズム」『テニスフアン』2巻9号 1934年10月

2 松岡譲「文学オリンピツクなど」『文藝春秋』1937年3月※「火焔土器」とは昭和11(1936)年に長岡市の馬高(うまたか)遺跡で

最初に発見された1個の土器につけられたニックネームで、

類似した土器は「火焔型土器」と呼び、考古学上区別されています。テーマ:その他 2020年5月25日 -

越後の哲学者 松岡譲 その4

「越後の哲学者 松岡譲」展のみどころをご紹介するブログの第4回目は、

「岳父 漱石へのまなざし」と題し、松岡の漱石研究についてみていきたいと思います。松岡の作品のなかで最もよく読まれているのは、

『漱石の印税帖』(朝日新聞社 昭和30(1955)年)ではないでしょうか。

本作は、漱石の婿として夏目家に7年間同居した松岡ならではの随筆集です。

また、義母である夏目鏡子から聞き取った漱石の話を筆録した

『漱石の思ひ出』(改造社 昭和3(1928)年)も、

家族から見た漱石のありのままの姿を伝える作品として、高く評価されています。

松岡の漱石研究の多くは随筆のかたちで発表されました。

それは、大正6(1917)年3月の第四次『新思潮』〈漱石先生追悼号〉の

「其後の山房」にみられるように、漱石の死の直後から始まっています。

「其後の山房」は、漱石の〈お骨上げ〉から始まる5章仕立てのエッセイです。

昭和9(1934)年には、「漱石座談会でおしゃべりをして居るような気持ちで」編んだ随筆評論集、

『漱石先生』(岩波書店)も刊行しています。

生前最後の単行本、『ああ漱石山房』(朝日新聞社 昭和42(1967)年)も、

漱石にまつわる随筆集でした。

これらは、漱石の門下生としてその謦咳に接し、

漱石没後は遺族として生きた彼にしか書きえない貴重な情報が満載された、魅力的な作品です。松岡の漱石研究のもう一本の柱に、

自ら「漱石文学の奥秘をひらく一つの鍵」という、漱石の漢詩があります(注:1)。

松岡は、戦時中の昭和18(1943)年2月から約4か月間、瀬戸内海の大崎下島などに滞在し、

漱石の漢詩に親しみました。

その研究成果は戦後の昭和26(1946)年9月に刊行した『漱石の漢詩』(十字屋書店)に結実します。

不安な時局にもかかわらず、その原稿は瀬戸内海の島、東京、越後の実家と肌身離さず持たれ、

戦争末期に疎開先の長岡で最後の稿が書き上げられています。

松岡は、晩年に新版『漱石の漢詩』(朝日新聞社 昭和41(1966)年)を出しますが、

その「まえがき」に、旧著は戦争末期の疎開騒ぎのなかろくな辞書もなしに執筆したもので、

「見るも無残な誤りに充ち満ちたいわば悪書だ。」

「無いものとして無視し、そうして進んで破棄して頂ければ幸いだ」と書いています。

しかしながら、漱石の漢詩世界への憧憬に満ちた旧著は、

戦後すぐの荒廃した時代に、多くの人々の心を潤したものと思われます。

巣鴨プリズンに収監されていた漱石門下生・赤木桁平(あかぎこうへい・本名:池崎忠孝)

から松岡に送られた手紙には、

「近来こんな気持ちのよい本を読んだことはなく、実に感激し、

また陶然として、先生(漱石)その人の心情にふれた。心から君に感謝する。」

と書かれています(注:2)。松岡は、昭和9(1934)年という彼の作家人生の早い時期に、

「先生が亡くなられて(中略)、その間の事については、多少私に語るべき義務と責任があるやうに思ふ。」

と述べています(注:3)。その義務と責任は80点にも及ぶ漱石関連の作品によって果たされました。最晩年の門下生として、長女の夫として、

松岡は二重の関係で夏目漱石とつながり、生涯を通じて向き合ってきたのです。

(越後の哲学者 松岡譲 その5に続く)注:

1 松岡譲『夏目漱石 文學読本 春夏の巻』第一書房 1936年

2 松岡譲「「明暗」の原稿その他」永井保 編『池崎忠孝』池崎忠孝追悼録刊行会 1962年

3 松岡譲『漱石先生』岩波書店 1934年テーマ:その他 2020年5月18日 -

越後の哲学者 松岡譲 その3

「越後の哲学者 松岡譲」展のみどころをご紹介するブログの第3回目は、

松岡の代表作、『法城を護る人々』に注目します。松岡の約50年間にわたる作家人生は、

第四次『新思潮』の同人として活躍した20代半ば、

結婚をめぐる事件により断筆後、活動を再開させ最も脂が乗っていた30代、

2年間の病気療養から復帰した40代以降の、3期に分けることができます。

松岡は寡作の作家、非文壇作家と評されますが、

新聞や雑誌への寄稿は多く、随筆も含めれば500点近い作品を残しています。短編小説では、『九官鳥』(大正11(1922)年)、『地獄の門』(大正11(1922)年)、

『田園の英雄』(昭和3(1928)年)、『白鸚鵡(しろおうむ)』(昭和22(1947)年)

の4冊の小説集を刊行しています。

しかし、松岡が書きたいと願っていたのは、本格的な長編小説でした。

自らの素質を短編よりも長編に向くと信じ、「長篇を書く味が忘れられない」、

「誰が何といつたつて一生長篇を書かうと堅く決心してゐる」と語っています(注:1)。

これには、若い日に師の漱石から「或いは器用な短篇より長篇の方に向くかもわからない」

と言われたことが影響しているのかもしれません(注:2)。松岡の長編小説は、現状否定の強烈な批判精神に貫かれ、深刻さに満ちています。

加えて、漢語の多用により重厚感に溢れています。

その中で『法城を護る人々』上・中・下(大正12(1923)~大正15(1926)年)は代表作と言えます。

前回のブログ(越後の哲学者 松岡譲 その2)で触れましたが、

松岡は大学を卒業した4か月後の大正6(1917)年11月に、

短編小説の「法城を護る人々」を『文章世界』に発表しました。

同素材を扱った同名の長編小説『法城を護る人々』(上巻)を刊行したのは、

それから約6年後の大正12(1923)年6月のことでした。

先に発表された同名の短編小説は、

第二創作集『地獄の門』(玄文社、大正11(1922)年10月)に収録される際、

「護法の家」と改題されています。

長編小説の『法城を護る人々』は、上・中・下巻に別れて刊行されましたが、

総原稿数は4,500枚にものぼります。

僧侶の生活批判と人間のエゴイズムの追求を根本的なテーマとする作品ですが、

それはまた、雪深い北国の寺に生まれ、信仰深い父と度々対立した松岡の、

自伝的長編小説でもありました。この執筆を支えたのは、第一書房の社主・長谷川巳之吉(みのきち)です。

長谷川は、これはと見込んだ松岡の渾身の長編小説『法城を護る人々』で、

自身の出版社・第一書房を旗揚げしました。

当時としては斬新な広告戦略もあり、本書は100版を軽く超えるベストセラーとなりました。

昭和に入ると普及版が出版されるほど版を重ねますが、

文壇の評価はというと、黙殺に近いものでした。

『評伝 松岡譲』を著した関口安義氏は、

作者の態度が宗門人に対する冷酷な批判に終始している点や、

問題解決が個の範囲にとどまり社会的に広がらなかった点など、

作品自体の欠点を指摘しつつも、文壇による完全なる黙殺の要因は、

久米正雄の『破船』によって作り出され尾を引いていたアンチ松岡の空気にあったといい、

「大々的宣伝で登場した『法城を護る人々』は、文壇人のねたみと嘲笑の対象以外の何物でもなかった。」

と記しています(注:3)。発表当時、数は少ないながら本作に注目した評論もありました。

長谷川如是閑(にょぜかん)は、現在の事実を忠実に描写しているといい、

「ドキュメント」、「宗教界の自然主義的創作」として評価しました(注:4)。

また、哲学者の土田杏村(きょうそん)は、本作の革命的な気概を評価し、

芸術的な価値を認め、20枚にも及ぶ書評を書いています(注:5)。展示会では、漱石が見抜き、本人が最も望んだ長編小説家としての松岡の一面を紹介する

「代表作「法城を護る人々」「敦煌物語」」のコーナーを設けています。

新型コロナウイルス感染症が収束し、

皆様にご覧いただける日が来るのを楽しみにしています。

(越後の哲学者 松岡譲 その4に続く)注:

1 松岡譲「長篇小説一家言」『読売新聞』1927年12月

2 松岡の処女小説「河豚和尚(ふぐおしょう)」を漱石が批評した中で使われた言葉。

松岡譲「人間漱石」『正岡子規 夏目漱石 柳原極堂』生誕百年祭実行委員会 1968年

3 関口安義『評伝 松岡譲』小沢書店 1991年

4 長谷川如是閑「宗教的アナーキズム」『我等』1923年9月

5 土田杏村「非文壇作家」『詩と音楽』1923年10月参考文献:

関口安義『評伝 松岡譲』小沢書店 1991年

林達夫ほか編著『第一書房 長谷川巳之吉』日本エディタースクール出版部 1984年テーマ:その他 2020年5月11日 -

越後の哲学者 松岡譲 その2

「越後の哲学者 松岡譲」展のみどころをご紹介するブログの第2回目は、

松岡の「青年時代から忍従の日々」について見ていきたいと思います。東京帝国大学の哲学科に籍を置いた松岡は、

特に親しくしていた久米正雄と芥川龍之介の手引きにより、

大正4(1915)年12月に東京早稲田南町の夏目漱石宅「漱石山房」を訪れます。

その後松岡は、多忙な漱石のために木曜の午後と決めて門人たちが集った、

漱石山房の「木曜会」に毎週欠かさず出席するようになります。

鈴木三重吉や小宮豊隆らの世代からすると、

それよりも少し若い芥川や松岡たちは、次の世代と言えましょうか。

文学を志す新たな若い弟子たちに対して漱石は真摯に接しました。大正5(1916)年2月、松岡、久米、芥川、成瀬正一、菊池寛の5人は、

漱石を第一の読者に想定した文芸雑誌、第四次『新思潮』を創刊します。

松岡の本格的な文学活動は、この雑誌の創刊とともに始まりました。

松岡は意欲的に文筆活動に励み、ほぼ毎月1作品を同誌に発表しました。

なかでも10月に発表した「青白端渓」は、芥川の創作意欲を大いに刺激しました。

芥川は松岡の「青白端渓」を読んで松岡に宛てたはがきの中で

「あれは大へんいい、ぐづぐづしてはゐられないと云ふ気が痛切にした

殊に僕は今書けなくってまゐってゐる あしたから勉強だ」と書いています。

本資料は「越後の哲学者 松岡譲」展に展示します。

また、『漱石山房記念館だより第2号』(令和元年12月15日発行)の

「漱石山房記念館所蔵資料の紹介No.2」に読み下し文を掲載し、

詳しく紹介していますので、本ブログと合わせてぜひご覧ください。

『漱石山房記念館だより第2号』のPDFデータはこちらからお読みいただけます。第四次『新思潮』は、大正5(1916)年12月9日の漱石の死により第一の読者を失い、

大正6(1917)年3月に「漱石先生追悼号」を出したのちは続かず、終刊に至ります。

漱石と第四次『新思潮』の同人たちとの交流は一年ほどでしたが、

漱石の人格と深い学識はそれぞれに強い影響を与えました。第四次『新思潮』の終刊から3か月後の大正6(1917)年6月、

出自に深く悩んでいた松岡は、

僧侶を連想させる本名の善譲(ぜんじょう)を「譲」(ゆずる)一字に改名します。

その翌月には大学を卒業して、いったん帰省しますが、

入寺問題で父と対立してしまい、両親の制止を振り切り再び上京します。

この上京は自活が条件でしたので、松岡は、漱石の妻・鏡子未亡人の勧めもあり、

子どもたちの家庭教師として夏目家に身を寄せました。この後、数か月は創作意欲に満ち溢れ、

芥川の斡旋で『文章世界』に力作の「兄を殺した弟」を送り、

この作品が発禁の恐れから棚上げになると、

代わりに短編の「法城を護る人々」(『文章世界』大正6年11月号掲載)を一気に書き上げています。

新進作家として前途を期待されていた松岡ですが、

漱石亡き後の夏目家と深いかかわりを持つなかで、思いがけず恋愛事件の当事者となってしまいます。このころ第四次『新思潮』の同人で、松岡の一校からの親友でもある久米正雄は、

漱石の長女筆子に想いを寄せていました。

しかしながら、筆子は松岡に惹かれていました。

松岡は筆子の気持ちを受け入れ、大正7(1918)年4月に二人は結婚します。

これにより久米の恋は失恋に終わるのですが、

久米はこの顛末を「破船」を代表とする数々の失恋小説に書いて世間に公表し、

同情を集め、人気作家となりました。

松岡はこの状況に際し、創作の筆を折り、沈黙を守ったのです。

松岡がこの事件をモデルにした小説「憂鬱な愛人」を発表し、

自身の立場を明らかにするのは、約10年後の昭和2(1927)年のことです。筆子との結婚により、難しい立場に置かれた松岡は、しばらくは夏目家を支え、

漱石山房の書斎で読書と思索に没頭する日々を送ります。

そして、大正10(1921)年6月に「遺言状」(改作)を『新小説』に発表して、

再び創作活動に復帰するのです。

(越後の哲学者 松岡譲 その3に続く)参考文献:

関口安義『評伝 松岡譲』小沢書店 1991年

関口安義「松岡 譲 再評価される人と文学」関口安義編『EDI叢書 松岡 譲 三篇』イー・ディー・アイ 2002年

関口安義「松岡譲と芥川龍之介」『Penac』32号 2007年テーマ:その他 2020年5月1日 -

猫たちのご案内

夏目漱石作品の中には猫がたくさん登場します。

「吾輩は猫である」には、

我輩は波斯(ペルシャ)産の猫のごとく黄を含める淡灰色に漆のごとき斑入りの皮膚を有している。「硝子戸の中」の中でも、

ある人が私の家の猫を見て、「これは何代目の猫ですか」と訊いた時、

私は何気なく「二代目です」と答えたが、あとで考えると、

二代目はもう通り越して、その実三代目になっていた。

初代は宿なしであったにかかわらず、ある意味からして、だいぶ有名になったが、

それに引きかえて、二代目の生涯は、主人にさえ忘れられるくらい、短命だった。(中略)

その後へ来たのがすなわち真黒な今の猫である。そんな様々な猫たちが、漱石山房記念館の展示順路をご案内しています。

展示をご覧になりながら、この猫たちにも会いに来てください。

そして、夏目漱石作品の中の猫探しもしてみてはいかがでしょうか。テーマ:漱石について 2019年5月29日 -

全集未収録資料、展示初公開資料を展示しています(令和元年5月14日~6月30日)

令和元(2019)年5月14日(火)~6月30日(日)漱石山房記念館 2階展示室にて

《通常展》テーマ展示 新収蔵資料展 漱石「「土」に就て」のメッセージ

「面白いから読めといふのではない 苦しいから読めといふのだ」

を開催しています。 展示の詳細はこちらをクリック

新たに購入した夏目漱石の直筆原稿「「土」に就て(つちについて)」

を当館では初めて展示するとともに、

「土」の作者である長塚節(ながつか たかし)の

関連資料をご紹介しています。

さらに、今回特別にお借りすることができた

・夏目漱石 長塚節あて書簡 明治43(1910)年6月11日

は『漱石全集』にも未収録の貴重な資料です。

また、

・森田米松(草平) 長塚節あてはがき 明治43(1910)8月14日

・森田米松(草平) 長塚節あて書簡 明治43(1910)9月1日

・森田米松(草平) 長塚節あてはがき 明治43(1910)9月28日

の3点も今回お借りしたもので、

『長塚節全集』には収録されていますが、展示初公開の資料です。

加えて今回は漱石山房記念館に近年ご寄贈いただいた、

・夏目漱石 書簡 メモ 貼り交ぜ屏風

・赤木桁平旧蔵の夏目漱石筆「古来聖賢寂莫」扁額

・漱石(金之助)と坪内逍遥(雄蔵)の名が並んでいる東京専門学校専修英語科卒業證書

・漱石の妻の実家である中根家に伝わった夏目家の道具類(お盆、鏡、重箱)

などの資料も当館では初めて公開しています。

まだあまり知られていない資料をご覧いただけるチャンスですので、

ぜひこの機会に漱石山房記念館にお越しください。

テーマ:お知らせ 2019年5月17日 -

香日ゆらさんの「漱石作品湯呑」ショップにて販売中

香日 ゆら(コウヒ ユラ)さんは、青森県生まれの漫画家です。

著書に『先生と僕 夏目漱石を囲む人々』『漱石とはずがたり』『夏目漱石解体全書』など、

夏目漱石や弟子をモチーフとした作品があります。特に、『先生と僕 夏目漱石を囲む人々』は、

夏目漱石の生涯と、正岡子規・中村是公・高浜虚子・寺田寅彦ら友人・門下・家族との

交流を描く四コママンガで、

漱石の学生時代から教師時代、ロンドン留学、作家デビューまで描かれています。

漱石山房記念館ブックカフェにもご用意しておりますので、

お立ち寄りの際はご一読されてみてはいかがでしょうか。さて、

その香日ゆらさんのグッズをショップにて販売をはじめました。

夏目漱石の執筆作品名を原稿用紙にずらりと並べたデザインの、なんと、湯呑です。「爪の何とかを煎じて……」というわけにはいきませんが、

文豪気分で一服いかがでしょうか。

香日ゆら「漱石作品湯呑」

素材:陶器

大きさ:直径約6.5cm、高さ約9.0cm

重さ:約220g(箱を含めると約240g)

価格:1300円(税込)テーマ:お知らせ 2019年5月4日 -

子規・漱石ほか この時代を築いた人々

現在、明治150年 芸術文化維新展~子規・漱石ほか この時代を築いた人々~を開催しています。

ロンドン留学中の漱石が正岡子規に宛てた絵はがきや、子規直筆の短歌や俳句などの貴重な文学資料のほか、

明治150年に関連した歴史資料で、関東初公開資料もたくさんあります。

会期は5月25日(金)~27日(日)の3日間限定です。

皆様のご来館をお待ちしています!

テーマ:お知らせ 2018年5月25日 -

音声ガイドあります。

当館では、音声ガイドの貸出を実施しています。

対応言語は日本語、英語、中国語、韓国語の4種類。

記念館受付で貸出をしています。

受付でお申出いただくと、写真(右)の音声ガイドをお貸ししますので、館内でこの機器を耳にあてて聞く方式です。館内の展示で音声ガイドの番号表示がある場所、20箇所の解説を聞くことができます。

音声ガイドの解説がある場所には上記(左)の番号が付いています。番号を押すと、解説が聞こえてきます。

20箇所全てを聞いたとして、所要時間は約30分。使用後は受付にご返却ください。

音声ガイド利用料はなんと無料です!

受付でお気軽にお声掛けください。

テーマ:その他 2018年5月6日 -

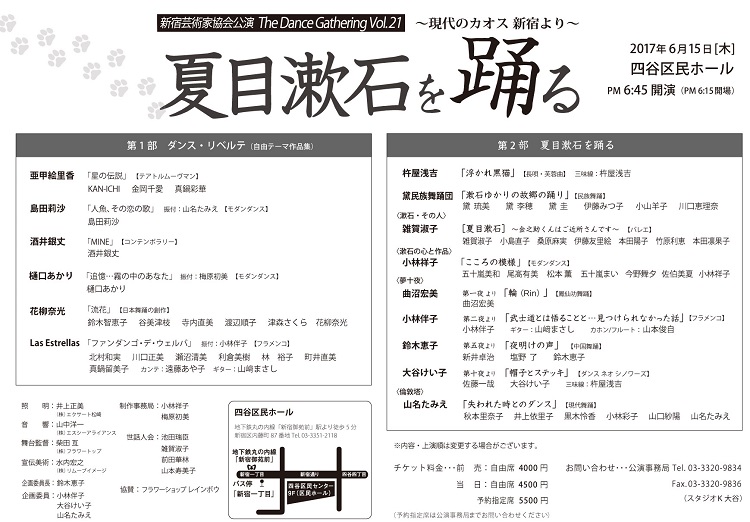

漱石イベントのご案内(夏目漱石を踊る at 四谷区民ホール)

四谷区民ホールにて、6月15日(木)に新宿芸術家協会公演「The Dance Gathering Vol.21夏目漱石を踊る ~現代のカオス 新宿より~」が開催されます。第1部 ダンス・リベルテ(自由テーマ作品集)、第2部 夏目漱石を踊るの2部構成で、様々なジャンルの舞踊をお楽しみいただけます。

詳細は下記をご覧ください。

【イベント一覧】

https://soseki-museum.jp/exhibitionlist/

【新宿芸術家協会ホームページ】

https://shinjukugeijutu.wordpress.com/

テーマ:イベント 2017年5月15日 -

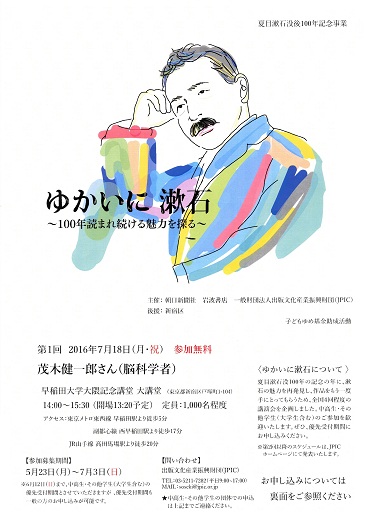

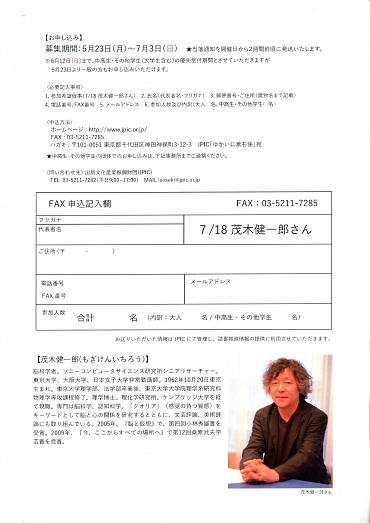

漱石イベントのご案内(ゆかいに漱石 in 大隈講堂)

夏目漱石没100年の記念の年に、漱石の魅力を再発見し、作品をもう一度手にとっていただくため、全国4回程度の講演会が企画されます。

7月18日(月・祝)に、脳科学者の茂木健一郎氏をゲストに迎える第1回講演会が開催されます。

詳細はイベント一覧をご覧ください。

テーマ:イベント 2016年5月30日 -

漱石イベントのご案内(松山市主催 in 新宿)

テーマ:イベント 2016年5月27日

-

夏目漱石記念年の幕開けです

夏目漱石の生誕150年、没後100年を記念して、今春から全国で催しが行われます。

5月14日(土)には、「夏目漱石記念年 全国オープニング式典」が熊本県熊本市で開催されました。

テーマ:その他 2016年5月20日

テーマ:その他 2016年5月20日 -

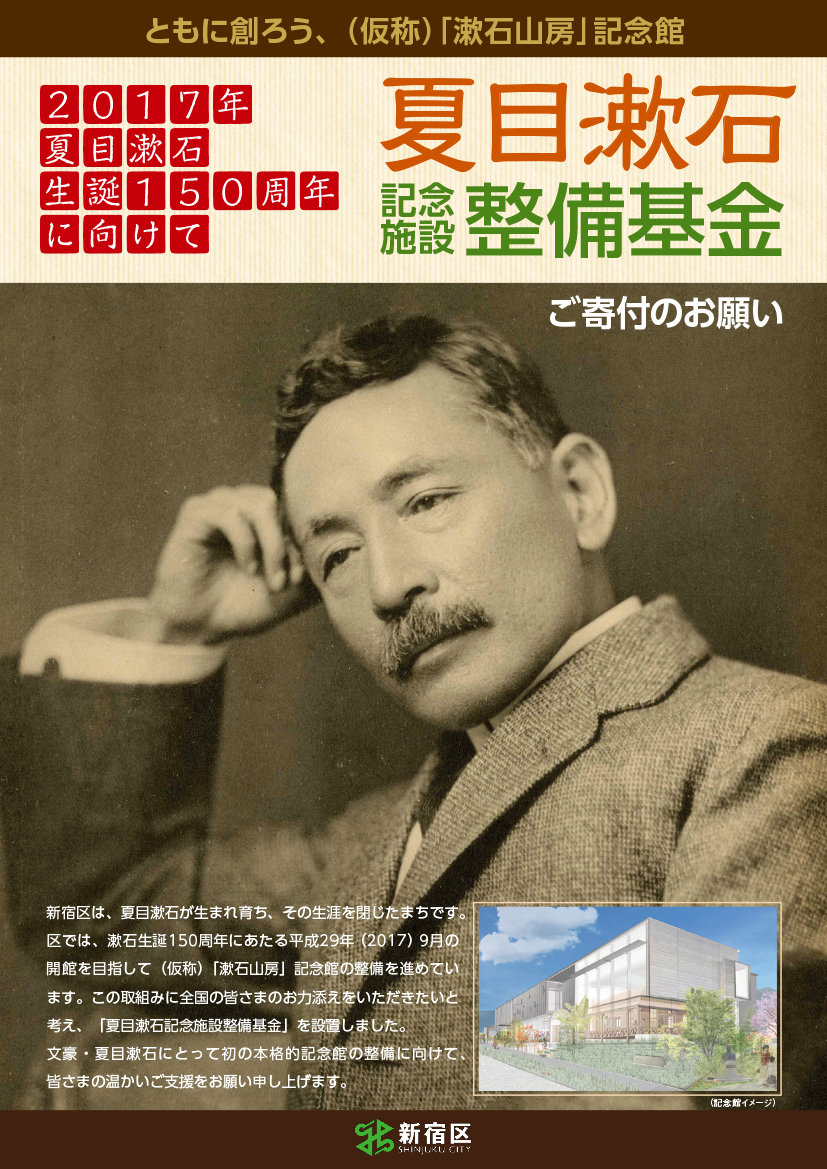

寄付金額が8,000万円を超えました

本記念館整備にあたり、現在までに全国の皆さまから8,000万円を超えるご寄付をいただき、目標額2億円の40%に達しました。

ご厚志をお寄せいただいた皆さまに心より御礼申し上げます。引き続き温かいご支援・ご協力をお願いいたします。

❀10万円以上のご寄付で、館内に設置する銘鈑に記名させていただきます。

テーマ:基金 2016年5月18日