漱石山房記念館2階資料展示室では令和5年4月9日(日)まで、

《通常展》テーマ展示 ああ漱石山房 を開催しています。

夏目漱石は牛込区早稲田南町7(現 新宿区早稲田南町7)の漱石山房で9年間暮らし、

大正5(1916)年12月9日に亡くなりました。

書斎は一時片づけられ、漱石の遺体が安置され、祭壇が設けられました。

12月12日の葬儀が終わった後、30日には書斎は元の状態に戻され、

机上には、未完となった「明暗」の原稿で「189」と記された原稿用紙の他、

万年筆、眼鏡入れ、象牙製のペーパーナイフなどが置かれました。

座布団も敷かれ、絵画の額等も元通りに戻されました。

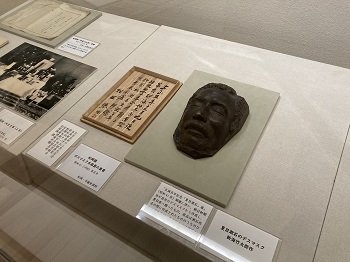

一方、客間の方は、霊壇式に写真を飾り、その側には普段は黒い布で蔽ったデスマスクを安置し、

常に花を取り換え、いつでも香を焚ける仕組みとなりました。

夏目漱石のデスマスク 新海竹太郎作

漱石の死後、この家と敷地は夏目家が買取り、母屋は増改築されましたが、

漱石の書斎は敷地内に曳家され、そのままの状態で保存されました。

大正12(1923)年9月1日の関東大震災では、ほとんど無傷だったとはいえ、

危機感をいだいた松岡譲は、建物ごと移築保存して財団法人に管理させようと

漱石門下生の主なメンバーに提案しました。

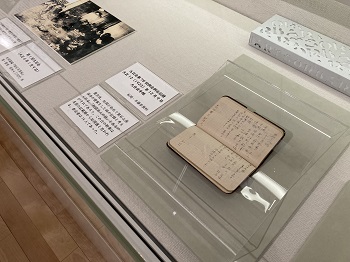

そのあたりの経緯は、今回展示している松岡譲の「九日会手帳」にも記されています。

九日会第78回例会例会記録

大正12(1923)年12月9日 九日会手帳

しかし、なかなか議論はすすまず、昭和6(1931)年11月、夏目家は西大久保に転居し、

漱石山房はそのままに管理人を置くことになりました。

この後、戦時体制の強化により、漱石山房は軍関係の寮となったこともあったようです。

このままでは漱石の書斎は荒らされ、建物も朽ちてしまうと門下生たちは危機感を持ったものの、

戦時中のため、当時はこれといった有効な手だてもありませんでした。

小宮豊隆らの努力により、辛うじて蔵書だけは東北大学附属図書館への移管という形に落ち着きましたが、

松岡譲が抱いた建物ごとの保存の夢はまずは先送りとなってしまいました。

そして昭和20(1945)年5月、漱石山房は山の手空襲により全焼してしまったのです。

この時、漱石のデスマスクは書斎に飾られていたようで、山房と共に灰燼に帰してしまいました。

(展示中のものは、朝日新聞社にあったものを昭和40年に複製したものです)

このことを、松岡譲は「甚だ象徴的な死と言わなければならない」と記しています。

「ああ漱石山房」。漱石山房は、門下生のなかに慨嘆とノスタルジーを伴いながら生き続けていました。

今回は他にも、漱石山房の焼け跡から発見された漱石の硯や、松岡譲が描いた漱石山房図も展示されています。

漱石の硯の詳細はこちらのブログ記事をご覧ください。

松岡譲が描いた漱石山房図については『漱石山房記念館だより第11号』に詳しく紹介しています。

『漱石山房記念館だより』はこちらのページからPDFでご覧いただけます。