その他 一覧

-

漱石山房の雪景色

寒さのなかにも春の訪れを感じられる頃となりました。

今年の冬は全国的に平年より気温が高い日が続くとの

長期予報が出されたようで、東京もおだやかなお天気が続いていました。そんな中、先日の大雪で、漱石山房にも珍しく雪が積もりました。

こちらは翌朝の漱石公園の様子です。

「猫の墓」の周囲にも雪が積もっています。

日あたりのよい漱石山房の雪は数日ですっかり消えてしまいましたが、

最後に、いまが見ごろに咲いている梅の花をご紹介します。

四季折々の表情がみられる漱石山房にぜひお出かけください。テーマ:その他 2024年02月26日 -

-

中学生の職場体験学習

新宿区内の3校の中学生が

漱石山房記念館で3日間の職場体験学習を行いました。

受付でのお客様対応や図書整理、展覧会のポスターやチラシの発送作業といった

博物館運営に関する様々な業務を体験してもらうことが本プログラムの内容です。

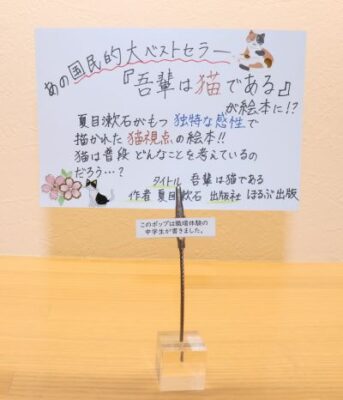

その一環で、当館の図書室に設置する手書きポップの作成体験もありました。

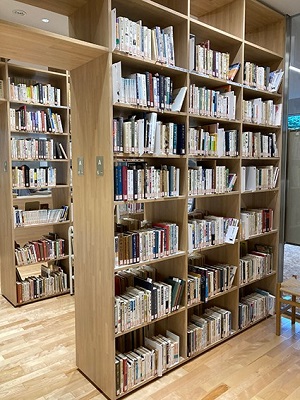

地下1階にある図書室には、約4千冊の漱石関連本を収蔵しています。

その中から生徒さんが書籍を厳選し、ポップを制作してくれたので、

ご紹介します。

いづれも丁寧で温もりのあるポップに仕上がりました。

目を引く色使いや文章構成がとても素晴らしいです。

漱石にちなんで、可愛い猫のシールを貼る工夫をしてくれた生徒さんもいました。

区内の生徒さんが業務の一翼を担った体験学習は、

当館職員としても地域と連携する良い機会となりました。

生徒の皆さん、職場体験お疲れさまでした。

素敵なポップをありがとうございます。

ご来館の皆様、漱石山房記念館へお越しの際には、

若いコピーライターたちの感性溢れるポップを

是非ご覧になってください。テーマ:その他 2023年12月20日 -

-

緑のカーテン

「緑のカーテン」という言葉を聞いたことはありますか。

建物の窓際でつる性の植物をカーテンのように育て、

日光を遮ったり和らげたりすることで室温の上昇を

抑えることができると言われています。

それが「緑のカーテン」です。

エアコンの使用を抑えることが出来るため、

節電・省エネ効果もあるといわれています。今年の夏はことのほか暑い日が続き、

ニュース等でも「観測史上最高」という言葉を何度も耳にしました。

そこで、漱石山房記念館でも初めて「緑のカーテン」に挑戦してみました。

陽当りのよい南側の大きなガラス面の外側にプランターを置き、

ゴーヤを植えました。

ゴーヤはぐんぐん成長し、今ではガラス面を超えて外壁の高さまで

届くほどに大きくなりました。

いくつも実をつけ、日々成長する様子を見るのは、

私たち職員の楽しみにもなっています。

目にも鮮やかなグリーンが涼しく感じられますが、

実際に植物の葉から水分が蒸散されることで

周囲の温度も下がっているそうです。

ご来館の際には、かわいらしい実をつけた

ゴーヤの緑のカーテンをご覧いただけるかもしれません。テーマ:その他 2023年09月25日 -

-

新人ボランティアガイド、活躍中です

新宿歴史博物館では平成17(2005)年からボランティアによる活動を行っています。

博物館・記念館での展示解説や、史跡めぐりの案内など、

幅広い活動で来館者と博物館をつないでいます。

漱石山房記念館でも土日祝日は、漱石の書斎の再現展示室の解説を行うほか、

文学さんぽや朗読会、ニュースレターの校正などのボランティア活動を行っています。令和5(2023)年1月~2月にかけて、ボランティア養成講座が開講されました。

全6回の養成講座を経て、5月からは博物館・記念館でのガイド研修を行いました。

先輩ボランティアと一緒に、実際にお客様のガイドを行いながら、

解説の仕方やよくある質問などのご対応方法をOJTで学びました。

7月からは新人ボランティアもお客様のガイドを担当しています。

土日祝日にご来館の際は、ぜひボランティアガイドへお気軽にお声がけください。

漱石山房記念館1階の再現展示室でお待ちしております。

※団体でのご来館でガイドをご希望の場合は、あらかじめお電話にてお問合せください。テーマ:その他 2023年07月30日 -

-

漱石公園の桜が咲き始めました

漱石山房記念館に隣接している漱石公園には、桜(ソメイヨシノ)の木が2本あります。

今年、令和5(2023)年は例年より10日も早く、3月14日(火)に東京の開花が観測されました。

3月21日(火)の春分の日現在、漱石公園の桜は3分咲き~5分咲き程度といったところです。

2023年3月21日撮影

2本のうち道草庵に向かって右側の桜のほうが、

日当たりの関係か、咲き加減が少し早く5分咲き程度。

2023年3月21日撮影

道草庵に向かって左側の桜の方はまだ3分咲き程度です。

3月下旬は雨模様の日が続くようですので、

雨が上がる頃には満開の桜が皆さまをお迎えすることでしょう。ちなみに、漱石山房記念館の入り口近くには、

漱石の作品「虞美人草」をイメージして、

2月末にシャーレーポピーを植えました。

こちらも可愛らしい花を咲かせていますので、

ご来館の際には探してみてください。テーマ:その他 2023年03月22日 -

-

開館5周年記念《特別展》「夏目漱石と芥川龍之介」を終えて

開館5周年記念として開催した令和4年度の特別展「夏目漱石と芥川龍之介」が

11月27日をもって無事に終了しました。

新型コロナウイルスの蔓延以降、久々に連日多くのお客様にご来館いただきました。

また、特別展や開館5周年に関係したイベントも数多く開催でき、

慌ただしい中にも充実した日々が続きました。

「田端文士村記念館」とのスタンプラリーでは562人の方がコンプリートし、

記念品の和紙ステッカーをお渡ししました。

500人以上の方々が、漱石と芥川に縁のある2つの記念館を訪れて、

関連した展示などを見ていただけたというのは、とても嬉しいことです。

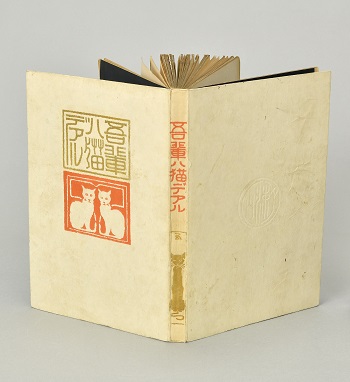

ちなみに、記念品の“和紙ステッカー”は『吾輩ハ猫デアル』初版本の表紙をデザインしたもので、

上中下巻3枚揃いセットで現在も当館ミュージアムショップで販売中です。

今回の展示会は、ご親族の皆様、芥川の関係資料を所蔵する施設や大学など、

多くの皆様のご協力により実現しました。

今回の特別展でもご指導をいただいた芥川龍之介研究の第一人者である関口安義都留文科大学名誉教授が

12月17日に心不全でお亡くなりになりました。

その数日前には当館にもお越しになり、元気なご様子だったので、突然の訃報に言葉を失いました。

都留文科大学の研究紀要に連載中だった内村鑑三の評伝は、

残念ながら未完となってしまいましたが、最後まで研究者としての人生を貫かれました。

これまで漱石山房記念館に多大なるお力添えをいただいた、

関口氏にあらためて感謝と哀悼の意を表します。

11月3日に行われた関口氏の特別展記念講演会「新しい芥川像の創造 芥川研究五十年」は、

1月下旬から3月末まで動画配信を予定しています。

関口氏の残した貴重な言葉の数々を、皆様にもお受け取りいただければと思っています。テーマ:その他 2023年01月16日 -

-

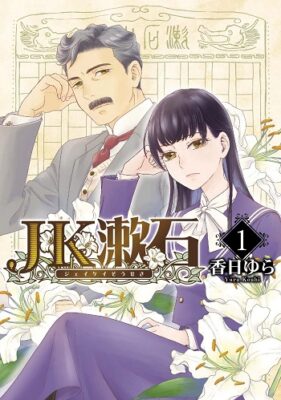

マンガで知る漱石

『漱石山房記念館だより 第3号』で「漱石山房記念館訪問記」を描いていただいた、

漫画家・香日ゆらさんによる文豪コメディ『JK漱石』の第1巻が12月8日に刊行されました。

※『漱石山房記念館だより』のバックナンバーはこちらをクリック『JK漱石』は夏目漱石が記憶を持ったまま、100年後の現代日本に生まれ変わり、

女子高生として生活する……というストーリーのマンガです。

香日ゆら『JK漱石 1』(KADOKAWA)

香日ゆらさんは『先生と僕-夏目漱石を囲む人々-』(全4巻/KADOKAWA)や、

『漱石とはずがたり』(全2巻/KADOKAWA)、

『夏目漱石解体全書』(河出書房新社)など、

今までにも漱石に関する書籍を多数刊行されています。

今回の『JK漱石』はコメディ色の強い作品ではありますが、

漱石に関するさまざまな知識が豊富に織り込まれていて、

漱石の生涯についてご存知の方は、ちりばめられたオマージュを楽しめます。

漱石についてよく知らない方でも、元ネタについて丁寧に解説されていますので、

マンガを読みながら知識を深めることができるのではないでしょうか。この単行本第1巻に収録されている第2話の扉背景には、

漱石山房記念館の再現展示室を描いてくださいました。

漱石の書斎の細かい部分まで取材していらっしゃいますので、

ぜひ実際の再現展示室と見比べてみていただければと思います。『JK漱石』をはじめ、香日ゆらさんの著作は、

漱石山房記念館1階のブックカフェと、地下1階の図書室でお読みいただけます。

また、漱石山房記念館ミュージアムショップでは香日ゆらさんデザインの

「漱石作品湯呑」(税込み1,300円)も販売中です。

※こちらの商品は通信販売には対応しておりません。

香日ゆら「漱石作品湯呑」

テーマ:その他 2022年12月20日 -

-

ボランティアレポート10 朗読会「芥川龍之介作品を読む」を終えて ~「泣きました…」のわけ~

漱石山房記念館では、ボランティアガイドが漱石の書斎の再現展示室の展示解説を行っています。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、しばらく休止していましたが、7月から活動を再開しています。

この吾輩ブログではボランティアガイドによるレポートをお届けしてまいります。開館5周年記念「夏目漱石と芥川龍之介」特別展にちなみ、11月12日(土)漱石山房記念館講座室で、

ふみのしおり(新宿歴史博物館ボランティアガイド朗読の会)による朗読会が開催されました。

会場はほぼ満席。メンバーが「漱石山房の秋」「鼻」「蜘蛛の糸」を、そして私は「蜜柑」を朗読しました。

閉会直後のことです。一人の若い女性が近寄って来て「「蜜柑」泣きました」と言われました。

私はこれまで「良かった」「感動しました」と言われることはありましたが「泣かれた」のは初めて。

舞い上がるような気持ちになりました。

少しおぼつかない日本語でしたので「学生さんですか?」と尋ねると

「先月、中国から来た留学生です」とのこと。

そして、「芥川龍之介は人気があり、中国語に翻訳された作品を子供のころから読んでいました」

と話してくださいました。

芥川龍之介の世界的な人気を改めて知ると同時に、

この日もこうして文化の交流がなされていたことを実感しました。彼女のことを思い出しながら帰りました。

『蜜柑』は奉公先に向かう少女が、走る汽車の窓から沿線で見送る3人の弟たちに、

懐から取り出した蜜柑を投げて労に報い、別れを告げる物語です。

私の朗読した「蜜柑」が、多少なりとも彼女を感動させたのは相違ありません。

直接、私に伝えて下さったことがその表れでしょう。朗読者冥利に尽きます。

しかしふと「泣いたのは彼女の体験が「蜜柑」の少女に重なったからではないのか」という、

もう一つの思いにあたりました。

ひと月前の中国での旅立ちの日、家を出る玄関で、故郷の駅で、あるいは空港のロビーで、

彼女もまた家族や友人に向かって手を振ったのではないでしょうか。

きっと不安も感謝もあったと思います。

そのシーンがよみがえり、「泣きました……」と言ってくださったのかもしれません。

母国を離れ、早稲田大学で日本文学を学び始めた彼女。

これからの日本での生活が、温かくそして心地良い日々であって欲しいと願わずにはいられませんでした。(漱石山房ボランティア:岩田理加子)

<ふみのしおり活動予定>

・令和5年2月4日(土)14時~「北新宿図書館朗読会 夢十夜をすべて」 新宿区立北新宿図書館

・令和5年2月9日(木)14時~「夏目漱石誕生記念 2月9日朗読会」 新宿区立漱石山房記念館

・令和5年3月4日(土)14時~「第11回ひなまつり朗読会 大人を休んで童心にかえりませんか」 同上

※イベントの詳細は後日、各施設のWebサイト等でお知らせします。テーマ:その他 2022年11月30日 -

-

ミュージアムショップに新商品が仲間入りしました(後編)

漱石山房記念館のミュージアムショップでは、

展示図録や夏目漱石にまつわるミュージアムグッズ、漱石作品の書籍などを取り扱っています。特に当館のみで販売しているオリジナルグッズは、来館者の皆さまに喜んでいただけるような商品を、

少しずつ増やしていけるように力を入れて取り組んでいます。

こちらのブログの前編ではこの秋の新商品『吾輩ハ猫デアル』の絵はがきをご紹介しました。

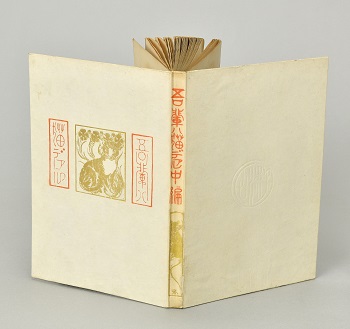

後編では同じく『吾輩ハ猫デアル』の表紙をモチーフにした新商品、和紙ステッカーをご紹介します。『吾輩ハ猫デアル』の初版本の装丁について、夏目漱石はどのように考えていたのでしょうか?

明治38(1905)年8月9日に漱石が『吾輩ハ猫デアル』の装丁を手掛けた橋口五葉宛てに送った葉書には

「御依頼の表紙の義は矢張り玉子色のとりの子紙の厚きものに朱と金にて何か御工夫願度」とあります。

「御依頼の表紙」とは『吾輩ハ猫デアル』上編の表紙のことで、

橋口五葉はこの漱石の依頼のとおりに朱色と金色を用いた装丁で表紙を飾りました。

さらに明治39(1906)年11月11日の橋口五葉宛ての書簡で漱石は中編の表紙について

「今度の表紙の模様は上巻のより上出来と思ひます。あの左右にある朱字は無難に出来て古い雅味がある」

と書いています。どうやら上編に比べて中編のデザインの方がより漱石は気に入ったようです。

この表紙のデザインをステッカーにするにあたって、

当館ではやはり漱石がこだわった部分を再現できればと考えました。

そこで「とりのこ紙」をイメージした和紙素材のステッカー用シートに、

「朱」色と「金」の箔押しで上・中・下編の表紙のモチーフを印刷し、

それぞれ名刺ほどの大きさのステッカーが出来上がりました。

3枚セットで200円(税込み)のお手頃価格で好評販売中です。

さらに、11月27日(日)まで開催している「漱石×芥川スタンプラリー」では

田端文士村記念館と漱石山房記念館を巡ってスタンプを集めた方全員に、

この3種類の中からお好きな柄の和紙ステッカー1枚をプレゼントしています。

無料でご参加いただけるスタンプラリーですので、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。※引用文の表記は岩波書店『定本漱石全集 第二十二巻』(2019年)に従いました。

テーマ:その他 2022年10月31日 -

-

漱石山房記念館 壁面緑化について

漱石山房通りから漱石山房記念館を見ると、

向かって右手(東側)と左手(西側)に入り口があり、

そこから漱石公園へ入っていくことができます。

右手の入り口には漱石の銅像があり、大きな門扉もあるため、

非常に分かりやすく、皆さんこちらから出入りすることが多いのではないでしょうか。

しかし、左手からも漱石公園に入ることができます。

向かって左手の入り口側の漱石山房記念館外壁では、

つる植物を育てて壁面緑化を行っています。

一見すると全部同じように思ってしまうかもしれませんが、

実は2種類のつる植物が混じっています。

2つのうち、つるがやや細いのが「ハゴロモジャスミン」(写真左側)で、

太いのが「テイカカズラ」(写真右側)です。

つるが互いに絡んでいる箇所もありますが、

地面からたどっていただければ分かりやすいです。

ハゴロモジャスミンは、「白い花びらが羽衣のように見える」ということが由来です。

テイカカズラは、「定家葛」と書きますが、

「定家」というのは、百人一首の撰者として有名な、

あの藤原定家のことです。

藤原定家が、後白河天皇の娘である式子内親王に思いを寄せ、

内親王が亡くなった後もその墓に葛となって絡みついた……という言われから付いた名前とのことです。

どちらも小さな花をたくさん付けます。

高い壁が白い斑点で覆われた様子はなかなか壮観です。

しかし、日当たりのよい建物の上部付近が良く繁茂しており、

横を通っても人の目の高さでは意外と気づきにくいのです。

どちらも4~5月が開花時期です。漱石山房記念館を訪れた際は、

ぜひ漱石公園も見ていただき、お帰りの際に漱石の銅像とは逆側の出入口を通ったら、

空を見上げていただくと、素晴らしい景色がご覧いただけるかもしれません。

テーマ:その他 2022年07月21日

テーマ:その他 2022年07月21日 -

-

漱石公園の桜が見頃を迎えました

漱石山房記念館に隣接している漱石公園には、桜(ソメイヨシノ)の木が2本あります。

今年、令和4(2022)年は3月27日(日)に東京の桜の満開宣言がありましたが、

漱石公園の桜も満開の見頃を迎えています。

令和4年3月29日(火)撮影

令和4年3月29日(火)撮影

今週末の4月2日(土)には漱石山房記念館で「レガスまつり2022」を開催します。

当日は展示室への入館がどなたでも無料になるほか、

記念品(絵はがき)の配布や、参加申込不要・無料の朗読会、

事前申込制・有料(1回2,000円)の製本ワークショップも開催予定です。・朗読会 漱石文学・その珠玉の小品世界と「漱石先生」の詳細はこちらをクリック

・製本ワークショップ 初めてでもできる!美しいブロックメモノートづくりの詳細はこちらをクリック製本ワークショップは13時~14時30分の回がすでに満席となりましたが、

15時30分~17時の回はまだ若干の空席があります。

開催直前となりましたので、お電話での受付も可能です。

参加ご希望の方は漱石山房記念館(03-3205-0209)へご連絡ください。「レガスまつり2022」は新宿歴史博物館や林芙美子記念館、コズミックスポーツセンターなど、

新宿区内のさまざまな文化施設で開催します。

他の施設のレガスまつりの詳細はこちらをクリック

お花見がてら、区内の文化施設を巡るお散歩はいかがでしょうか。テーマ:その他 2022年03月30日 -

-

ボランティアレポート9 福田先生の教え

漱石山房記念館では、ボランティアガイドが漱石の書斎の再現展示室の展示解説を行っていましたが、

現在は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休止しています。

そこで、この吾輩ブログではボランティアガイドによるレポートをお届けしてまいります。長く続くコロナ禍のおかげで、自宅で過ごす時間が増えました。

ぽっかりと空いた時間にふと、遠くなった自分が思い出されます。

郷愁に誘われる、というのでしょうか。懐かしい日々が蘇ってきます。漱石の作品「永日小品」の「紀元節」という本当に短い文章が好きです。

読まれた方も多いかと思います。書かれているのは学校での一コマです。

私はこの作品にしっとりとした優しさを感じます。

夏目漱石「永日小品」収録『四篇』

明治43(1910)年、春陽堂小学生も学年が上がると先生にあだ名をつけたりしてからかうことを覚えます。

時には馬鹿にもします。私もそうでした。

先生のちょっとした癖をクラスメイトと笑ったりしたものです。

そんな教室の雰囲気は漱石の明治時代も、私が育った昭和時代も、

そして、おそらくは令和の時代も変わらないのではないでしょうか。

子どもはいつの時代も大人をからかうものです。

やがて、その子は大人になり、かつての自分を思い出し、若かったことを恥じる時があります。

既に漱石の年齢を越えた私ですが、顔から火が出るような思い出は多く、

また、いまだに恥の上塗りを続けています。「紀元節」の中で福田先生は、黒板に「記元節」と書いたのを

「後から三番目の机の中程にいた小供」に「紀元節」と直されたことに気付きます。

そして、「誰か記を紀と直した様だが、記と書いても好いんですよ」と言うのです。

それは、記を紀と直した小供に謙虚ということを教えたように思えます。

福田先生も謙虚であったことがわかります。知恵をひけらかすことの恥ずかしさをやんわりと諭した

(実際には福田先生は諭してはいないのでしょうが……)、

爺むさい福田先生は、その小供が大人になってもなお、

「思い出すと下等な心持がしてならない」という人間に育てたのでした。目立つことなく、それでいて、心のどこかに確かに残るもの。

福田先生を思うと、過去の恥ずかしい自分が浮かんできます。

「紀元節」はさりげなく、懐かしい日々を思い出しながら自分と向き合うことを教えてくれます。※引用文の表記は新潮文庫『文鳥・夢十夜』(昭和51年初版、平成14年改版)

に収録されている「永日小品」に従いました。(漱石山房記念館ボランティア:井上公子)

テーマ:その他 2022年03月10日 -

-

ボランティアレポート8 朗読会 大波小波この二年 マスクの下はみんなの笑顔!

漱石山房記念館では、ボランティアガイドが漱石の書斎の再現展示室の展示解説を行っていましたが、

現在は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休止しています。

そこで、この吾輩ブログではボランティアガイドによるレポートをお届けしてまいります。「ふみのしおり」は新宿歴史博物館ボランティアガイドで結成された朗読会です。

御多聞にもれず、ふみのしおりにも新型コロナの波が押し寄せました。令和元(2019)年

まださざ波にもなっていなかったこの年は、ふみのしおり結成10年の節目の年。

大小9つの朗読会を開催しました。

10月26日(土)新宿歴史博物館で開催した「10周年記念朗読会」には、

吉住健一新宿区長がサプライズ出演してくださり、

夏目漱石「こころ」の朗読を聴かせて頂く幸運に恵まれました。

今から思うと本当に平穏な日々でした。令和2(2020)年

状況は一転し、すべての朗読会が延期、中止となりました。

目標を失いモチベーションが下がっていくメンバー。

そんな中「ふみのしおりに活動の場を」と新宿歴史博物館のはからいで

6本の朗読動画を林芙美子記念館のWebサイトに掲載して頂けました。

林芙美子記念館のWebサイトはこちらをクリック令和3(2021)年

例年、漱石山房記念館で夏目漱石の新暦の誕生日にちなんで開催されてきた「2月9日朗読会」は、

新宿未来創造財団の公式YouTubeチャンネル「レガスちゃんねる」での動画配信のみとなりました。

レガスちゃんねるby新宿未来創造財団はこちらをクリック

4月24日(土)それまで2度の延期の憂き目にあった「ひなまつり朗読会」テーマ~木曜会の人びと~が、

漱石山房記念館で開催出来ました。

しかし翌25日からは緊急事態宣言発令で閉館、というまさに小波状態のきわどいタイミングでした。

秋、第五波と言われた大波が去った頃、少しずつオファーが来るようになりました。

11月28日(日)「第9回にしおち朗読会」開催。

西落合図書館が対面事業の初回として設定くださり、定員の7割のお客さんが来場。

「久しぶりに生の声が聴けて嬉しかった」などの感想が寄せられました。

令和4(2022)年

まだまだ予想される大波小波を皆さまと一緒にサーファーのようにうまく乗り切って行けたらと、

三つの朗読会出演を予定しています。北新朗読会 初春~夏目漱石特集~

日時:1月29日(土)14時~15時15分

会場:北新宿生涯学習館3階 学習室A

「吾輩は猫である」「坊っちゃん」のほかに、

ふみのしおりオリジナル「漱石作品イントロ当てクイズ」も予定。

作品の冒頭部分 Q「山路を登りながら、こう考えた…」 A「はい!草枕です」といった感じで、

会場のお客様と盛り上がろうと考えています。

参加方法などの詳細はこちらをクリック夏目漱石誕生記念 2月9日朗読会

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、映像配信のみに変更となりました。

漱石山房記念館で活動している4つの朗読団体が共演します。

ふみのしおりからは2名が出演し、

夏目漱石「永日小品」より「猫の墓」

半藤末利子『夏目家の糠みそ』より「“漱石ゆかり”の宿」

をお楽しみ頂きます。

詳細はこちらをクリック第10回 ひなまつり朗読会「思わずにっこりほっこりするお話」

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催中止となりました。

後日改めて開催する予定ですので、詳細が決まりましたらお知らせします。

日時:2月19日(土)14時~15時30分

会場:漱石山房記念館 地下1階講座室

菊池寛、夢野久作、宮沢賢治ら9人の作品をご紹介します。

ワハハ、にっこり、クスリっ、うふふ……なんでも良いです。

みなさまのマスクの下がちょっぴり笑顔になれますよう、

メンバー一同これからも精進したいと思っています。

参加方法などの詳細はこちらをクリック(漱石山房記念館ボランティア:岩田 理加子/ふみのしおり主宰)

テーマ:その他 2022年01月04日 -

-

博物館実習生による漱石山房記念館レポート7 展示室照明の明るさの秘密

新宿区立新宿歴史博物館では、

学芸員資格の取得を目指す博物館実習生を受け入れています。

令和3年度も約1ヶ月間の博物館実習が行われ、

新宿歴史博物館内だけでなく、漱石山房記念館でも実習を行いました。

実習生による漱石山房記念館のレポートをお届けします。突然ですが皆さん、博物館や美術館の展示室が少し薄暗いと感じたことはないでしょうか?

漱石山房記念館でも受付や入り口はとても明るいのに対して展示室の照明は薄暗く、

そして少し肌寒く感じることもあると思います。

しかし、展示室の照明が薄暗いのにはちゃんとした理由があります。

博物館の資料は多くが昔に作られたものばかりです。

漱石山房記念館に展示してある資料も当時のものであれば紙とはいえ100年以上前のものになり、

さらに資料の多くには万年筆を使って書かれたインクが付着しています。

紙やインクは光と熱に弱いため強い照明を使用することができないのです。

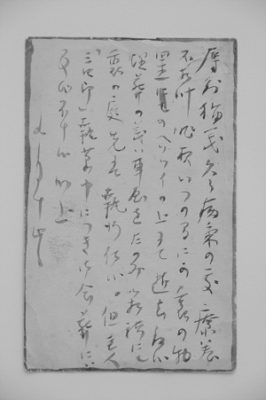

夏目金之助 夏目鏡子宛書簡(部分)

明治35(1902)年3月10日付漱石山房記念館の鈴木館長によると、

漱石山房記念館の2階資料展示室の照度は120ルクスまでに統一しているそうです。

そうすることでインクが日焼けして薄くなることを防ぎ、

資料の損傷を抑え、良い状態で保存することができるといいます。

また、博物館の照度はJIS照明基準総則によって定められた照度で展示することが決められており、

おおよそ20ルクスから1000ルクスの照度の間で資料に合わせて照らしています。

一方で私たちが普段生活するリビングや食卓の照度は50ルクスから1000ルクス、

図書室の照度もJIS照明基準総則により最低でも500ルクスから800ルクスとされており、

漱石山房記念館の2階資料展示室の照明は、図書室と比べてもおよそ4分の1ほどの照度しかありません。

漱石山房記念館2階資料展示室

漱石山房記念館図書室

そのため、展示室の照明が少し薄暗く感じてしまいます。

しかし、展示室の照明は資料保存のために貴重なものや価値のあるものほど照度を低くしている

ということを知った上で展示を見てみると、資料の持つ価値や重要性が分かると思います。※ルクス(lx)照明器具によって照らされた場所の明るさの値

※参考資料

・JIS照明基準総則 Z9110-2010.

・Panasonic.“美術館・博物館の照明”.照明設計サポートサイト.

(https://www2.panasonic.biz/ls/lighting/plam/knowledge/document/0209.html)(博物館実習生:大塩)

テーマ:その他 2021年09月17日 -

-

博物館実習生による漱石山房記念館レポート6 漱石の庭〜小説の中の植物たち〜

新宿区立新宿歴史博物館では、

学芸員資格の取得を目指す博物館実習生を受け入れています。

令和3年度も約1ヶ月間の博物館実習が行われ、

新宿歴史博物館内だけでなく、漱石山房記念館でも実習を行いました。

実習生による漱石山房記念館のレポートをお届けします。漱石山房記念館1階導入展示の「漱石と植物」の展示パネルによると、

漱石山房には、サクラ・ヒノキ・アオギリといった大木から、

季節の山野草、敷地境の生垣や裏庭の花壇に至るまで多種多様な植物が見られたそうです。

漱石やその家族、門下生が残した記録などを元に数えてみると、なんと20種類以上にもなるとか!

特にバショウやトクサは漱石のお気に入りで、ここ漱石山房記念館を象徴する植物でもあります。

漱石山房記念館のバショウとトクサ

漱石は植物を愛でるだけではなく、度々自分の作品にも登場させました。

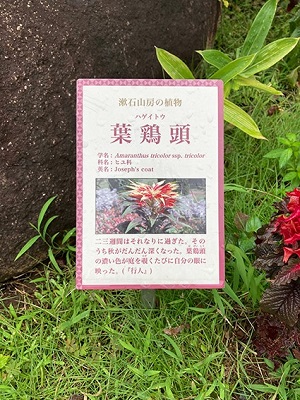

『行人』には

「二三週間はそれなりに過ぎた。そのうち秋が段々深くなった。

葉鶏頭の濃い色が庭を覗くたびに自分の眼に映った」

(夏目漱石『行人』新潮文庫、平成23年改版)

という一節があります。

葉鶏頭の実物を見たことがない方は見逃してしまうかもしれませんが、

目にも鮮やかな赤色が印象的で、雨の日でも存在感のある植物です。

元来神経質な性分であった兄に、主人公が追い詰められていく日々の中で、

この葉鶏頭の鮮やかな色彩はどのような意味を持って彼の視界に映っていたのか……?

と考えてみるのも良いかもしれません。

漱石の小説の中に登場している植物の特徴や特性に注目しながら、

作品を鑑賞してみるのも新しい楽しみ方になるのではないでしょうか。

漱石公園の葉鶏頭

(博物館実習生:伊藤)

テーマ:その他 2021年09月14日 -

-

博物館実習生による漱石山房記念館レポート5 漱石と猫

新宿区立新宿歴史博物館では、

学芸員資格の取得を目指す博物館実習生を受け入れています。

令和3年度も約1ヶ月間の博物館実習が行われ、

新宿歴史博物館内だけでなく、漱石山房記念館でも実習を行いました。

実習生による漱石山房記念館のレポートをお届けします。「吾輩は猫である。名前はまだ無い。」

―夏目漱石『吾輩ハ猫デアル』明治38年「夏目漱石」と聞いて、誰もが思い浮かべるのはこの一文ではないでしょうか。

「吾輩は猫である」が雑誌『ホトトギス』に掲載され、

夏目漱石の名を一躍有名にしたのは、多くの人がご存知の通りです。では、漱石が実際に猫を飼っていたことはご存知でしょうか。

今回は、漱石と飼い猫についてご紹介します。

岡本一平「夏目漱石先生」

肉筆漫画『開国六十年史図絵』、昭和2(1927)年夏目家初代の猫は、明治37(1904)年の6〜7月頃に千駄木の家に迷い込んだ子猫でした。

鏡子夫人は猫嫌いで、何度も追い払っていましたが、

漱石が「そんなに入って来るんなら、おいてやったらいいじゃないか」と言ったことで、

猫は一家に加わることになります。鏡子夫人は相変わらず猫を嫌っていましたが、

家に来る按摩さんが「福猫だ」と言ったことで、扱いをあらためます。

実際、病を患っていた漱石も機嫌が良くなり、

翌年に猫目線で執筆した小説『吾輩は猫である』が大ヒットしました。

その後、ここ早稲田に引っ越す際も連れてきています。明治41(1908)年9月13日に初代の猫は死に、書斎裏の桜の樹の下に埋められました。

漱石は、その翌日に松根豊次郎(東洋城)ら門下生数名に「猫の死亡通知」を送りました。

漱石の死後、猫の13回忌には供養塔も建てられました。

供養塔はその後の空襲で壊れてしまいましたが、

その残欠を利用して再興されたものが「猫の墓(猫塚)」として漱石公園で見られます。

猫は夏目家にとって大事な存在になっていたことがうかがえます。

ちなみに、この猫にも名前はなかったそうです。

夏目金之助 松根豊次郎宛て葉書

(猫の死亡通知)

明治41(1908)年9月14日

猫の墓(猫塚)

漱石山房記念館にもいたるところに猫のパネルがあります。

私が数えたところ大きいものが4匹、小さいシルエットが11匹いました。

漱石山房記念館に向かう漱石山房通りの案内板にも猫のモチーフが使われています。

ぜひ記念館にお越しの際は猫の案内を辿ってみてください。

※参考文献

・夏目鏡子 述・松岡譲 筆録『漱石の思い出』(文春文庫、1994年)

・半藤末利子『夏目家の福猫』(新潮文庫、2008年)(博物館実習生:内田)

テーマ:その他 2021年09月10日 -

-

博物館実習生による漱石山房記念館レポート4 漱石山房記念館情報検索システムについて

新宿区立新宿歴史博物館では、

学芸員資格の取得を目指す博物館実習生を受け入れています。

令和3年度も約1ヶ月間の博物館実習が行われ、

新宿歴史博物館内だけでなく、漱石山房記念館でも実習を行いました。

実習生による漱石山房記念館のレポートをお届けします。今回は漱石山房記念館の地下1階にある漱石山房記念館情報検索システムについてご紹介します。

漱石山房記念館情報検索システムは漱石関連資料を広く公開するという目的の為に設置されました。

このシステムには新宿区が所蔵している資料を検索出来る「新宿区所蔵資料」、

全国にある夏目漱石関係の資料を検索出来る「全国漱石関係資料」、

漱石本人や漱石山房・作品解説など漱石に関する情報を検索出来る「漱石事典」の3つのページがあります。

・「新宿区所蔵資料」

「新宿区所蔵資料」では現在展示室で展示されている資料だけでなく

新宿区が所蔵している様々な漱石関係資料を写真と解説付きで見ることが出来ます。

資料によっては翻刻もされています。

拡大するとそれぞれの文字の読み方もわかるようになっているのでご活用ください。

・「全国漱石関係資料」

「全国漱石関係資料」では新宿区所蔵の資料以外の

全国の博物館・図書館に所蔵されている漱石関係資料を検索することが出来ます。

新宿区が所蔵していない資料の検索だけでなく、

漱石関係の資料を所蔵している施設についての情報も調べる事が出来ます。

・「漱石事典」

「漱石事典」では漱石本人や関係人物だけでなく、

漱石山房の建物についてや作品解説など、漱石に関する様々な情報を検索する事が出来ます。

漱石についてもっと深く知りたいという人はぜひご活用ください。

この漱石山房記念館情報検索システムは漱石山房記念館でしか利用出来ないシステムなので

訪れた際にはぜひご利用ください。(博物館実習生:井上)

テーマ:その他 2021年09月07日 -

-

博物館実習生による漱石山房記念館レポート3 漱石の言葉を持ち帰ろう!

新宿区立新宿歴史博物館では、

学芸員資格の取得を目指す博物館実習生を受け入れています。

令和3年度も約1ヶ月間の博物館実習が行われ、

新宿歴史博物館内だけでなく、漱石山房記念館でも実習を行いました。

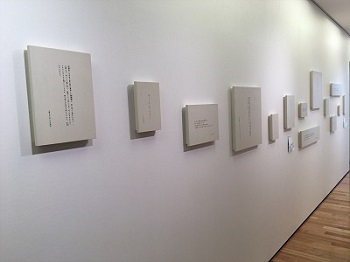

実習生による漱石山房記念館のレポートをお届けします。記念館奥の階段を登り、2階展示室にいたる廊下の壁に、夏目漱石の言葉がたくさん並んでいるのをご存知ですか?

これらは漱石の作品や、親しい友人・門下生たちに宛てた書簡の中から一文を抜粋してパネルにしたもので、

誰もが知っている有名なものから、ハッとさせられるような鋭い一節まで様々です。

ひとつひとつから漱石の思いや人生観がうかがえ、“言葉の力”を存分に感じることができるスペースとなっています。「漱石文学の言葉を大事にしたい」という思いから、

漱石山房記念館のミュージアムグッズには、漱石の言葉に焦点を当てたものがいくつか存在します。

その中から今日は2点ご紹介いたします。

ひとつ目は、漱石のことば鉛筆。

五角形の鉛筆の側面に、漱石の作品「吾輩は猫である」から「吾輩は猫である。名前はまだ無い。」、

「草枕」から「智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい。」

と、誰もが知っている一文が刻印されています。

おこづかいでも購入できる価格なので、

小中学生にも使いながら漱石作品に親しんでほしいという思いがあるそうです。

ふたつ目は、活版印刷メモ帳「夢十夜」。

こちらも漱石の作品「夢十夜」の第一夜の一節が抜粋され、表紙・メモ用紙部分に施されています。

新宿区の地場産業のひとつに印刷製本業があり、優れた印刷技術を活かしたグッズを作りたいと、

区内の佐々木活字店さんにご協力いただき完成しました。

文学作品をいかした個性的なミュージアムグッズとして注目され、

このメモを目当てに来館する方もいるそうです。今回ご紹介したグッズは、いずれも2階のパネルから選ばれた言葉が引用されています。

ご来館の際には、ぜひ展示されたパネルで漱石の言葉をゆっくりと味わい、

気に入ったものがあればミュージアムグッズでお持ち帰りください。(博物館実習生:星野)

テーマ:その他 2021年09月03日 -

-

博物館実習生による漱石山房記念館レポート2 漱石をもっと知りたくなる、漱石公園と図書室へ

新宿区立新宿歴史博物館では、

学芸員資格の取得を目指す博物館実習生を受け入れています。

令和3年度も約1ヶ月間の博物館実習が行われ、

新宿歴史博物館内だけでなく、漱石山房記念館でも実習を行いました。

実習生による漱石山房記念館のレポートをお届けします。漱石公園と、漱石山房記念館地下1階の図書室についてご紹介します。

漱石公園は、漱石山房記念館を包むように広がっています。

記念館前にある漱石の胸像のすぐそばが公園の入り口です。

公園の開園時間は、記念館より2時間早い朝8時です。

朝、少し早くに公園を訪れ、記念館の開館を待ちながら散策してみるのもおすすめです。公園の植物の中には、漱石の作品や漱石に関連する著作に出てくるものも。

「葉鶏頭(はげいとう)」や「梅擬(うめもどき)」などいくつかには、

解説板に作品の一節が記されています。

公園中央あたりにあるのは、「猫の墓(猫塚)」です。

夏目家で飼われていた動物を供養するためにつくられましたが、

空襲で損壊し、その残欠を利用して再興されたものです。

また、入口から正面に見える「道草庵」の中には、

「漱石山房に集った人々」、「牛込に住んだ文学者たち」などの解説パネルも置かれています。

こうしたものを見ながら散策していると、

もっと漱石の作品を読みたい、漱石のことを知りたいと思えてくるのではないでしょうか。

開館時間になったら、地下1階の図書室へ。

図書室には、漱石の作品や、研究書などの関連図書が約3500冊あります。

公園で見た植物が出てくる本や、漱石山房を訪れた人々の著作も置かれています。

そのほかにも、漱石作品の中でもホラーを感じるものを中心に組まれたアンソロジーや、

絵本などもあり、様々な切り口で漱石を味わうことができます。

また、漱石に縁のある人々、同じ時代を生きた人々の著作など、

漱石を通して新しい図書に出会える場所でもあります。

(博物館実習生:小松)テーマ:その他 2021年08月31日 -

-

博物館実習生による漱石山房記念館レポート1 夢見る若者 集いの場所

新宿区立新宿歴史博物館では、

学芸員資格の取得を目指す博物館実習生を受け入れています。

令和3年度も約1ヶ月間の博物館実習が行われ、

新宿歴史博物館内だけでなく、漱石山房記念館でも実習を行いました。

実習生による漱石山房記念館のレポートをお届けします。近代日本文学の作家として活躍を収めた夏目漱石。

「吾輩は猫である」、「坊っちゃん」など名だたる作品を残しました。

そんな彼には多くの門下生がおり、愛されていました。皆さんは「木曜会」をご存知でしょうか。

漱石を中心に、多くの門下生たちが集まって行われた議論の場です。

作家として名高い漱石ですが、東京帝国大学(現在の東京大学)で教鞭を執っており、

優れた教育者でもありました。

その為、作家として憧れを抱く若者たちだけではなく、

教師としての教え子達も多く集いました。

漱石に会いにくる門下生や来客は次第に多くなり、

週に一度、木曜日の午後を面会日と定めたことから、「木曜会」と呼ばれました。

漱石の晩年は鈴木三重吉、松根東洋城に代わって

「蜘蛛の糸」でも有名な芥川龍之介、久米正雄たち新世代が木曜会に出入りするようになりました。「古参のメンバーと違って、彼らは遠慮せずに漱石と議論し、漱石もまたそれを喜ぶようだった。

彼らに言わせたいだけ言わせた上で、最終的には漱石が勝つのである。」

(十川信介著『夏目漱石』岩波新書、2016年)

と、なんとも漱石先生の偉大さがうかがえる様な師弟関係を思わされるエピソードも残されています。

芥川龍之介

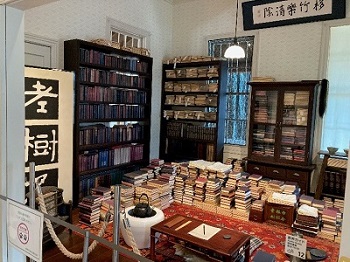

(国立国会図書館ウェブサイトより)漱石山房記念館には、漱石の書斎と客間が再現展示されています。

展示室からは、この書斎で創作活動をする漱石を前に、多くの門下生たちが客間に集う当時の様子も想像できます。

漱石山房記念館再現展示室

(博物館実習生:佐藤)

テーマ:その他 2021年08月27日