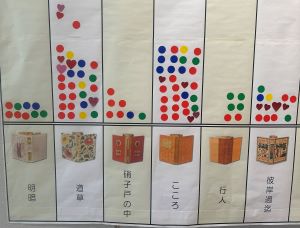

吾輩ブログ 一覧

-

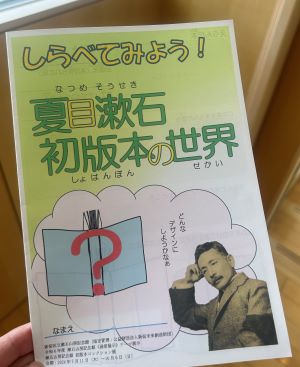

漱石山房記念館の夏休み企画

7月11日(木)から開催中の《通常展》テーマ展示

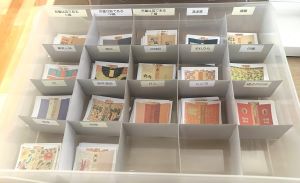

漱石山房記念館 初版本コレクションでは、

漱石山房記念館が所蔵する夏目漱石の初版本を一挙公開しています。

美しい初版本の数々から、自著の装丁に深い関心を持っていた

漱石自身のこだわりが感じられます。

今回の展示は夏休み期間に重なることから、

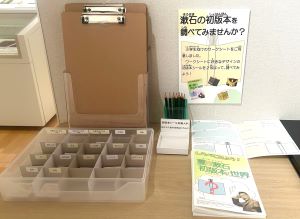

小学生向けワークシートをご用意しました。

夏目漱石の初版本にふれながら本に関する知識も学ぶことのできる

書き込み式の楽しいワークシートです。

小学生はもちろん、大人の方にもお楽しみいただけるのではないかと思います。

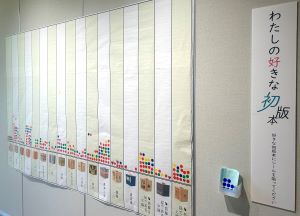

初版本の世界に浸っていただいた最後には、

お好きな初版本に一票入れていただけるコーナーを設けました。

今のところ一番人気は『こころ』のようです。

展示を見学された後は、ぜひミュージアムショップにもお立ち寄りください。

今回の展示に登場した初版本をモチーフにした

当館オリジナルグッズを多数見つけていただけるかと思います。

夏目漱石初版本の世界をご自宅にお持ち帰りされてはいかがでしょうか。

テーマ:漱石について 2024年7月20日

テーマ:漱石について 2024年7月20日 -

漱石の夏休み

6月も半ばを過ぎ最高気温が30度となる日も出てきました。

梅雨を飛び越え夏が来てしまったかのようです。

現在ほど高温ではなかったにせよ、暑い夏、漱石はどのように過ごしていたのでしょうか。

予備門時代の漱石の友人・太田達人が本郷の真砂町に下宿していた頃の夏の一幕があります。

その下宿まで、夏になると、夏目君は毎日のやうに早稲田からてくてく歩いて来て、

私を誘ひ出した上、又二人で一緒にてくつて、両国の水泳場まで通つたものでした。

(太田達人「予備門時代の漱石」より)漱石は少し遠回りになるものの、

太田達人の下宿に寄ってから一緒に水泳場に向かっていたようです。

江戸牛込馬場下横町(現・喜久井町)にあった漱石の生家から出発するこのルート、

どのくらいの距離でしょうか。

太田達人の下宿のあった真砂町は現在文京区本郷4丁目、

両国の水泳場を両国橋付近と、

ざっくりとした位置で直線距離を測ってみると、漱石の生家から本郷4丁目までが約3.1㎞、

徒歩で約1時間。そこから両国橋が約3.7㎞、徒歩で約1時間10分。全行程で約6.8㎞、

およそ2時間10分の道のりです。

これだけの徒歩移動、それも夏となれば、泳ぐ前に疲れてしまいそうです。

「予備門時代の漱石」によれば、漱石は帰りも「又わざわざ真砂町の下宿へ立ち寄つて、

さんざ話してから戻つて行く。」とあり、

学生時代の夏を共に過ごす二人の仲の良さが感じられます。

年)cut.jpg)

大川端水泳場 『東京景色写真版』(明治26(1893)年)国立国会図書館デジタルコレクションより

二人が泳いだ両国の水泳場は夏場に墨田川に設けられた水練場のことで、

『明治東京歳時記』に詳細が記されています。

「七月はじめに隅田川筋、築地川近傍の水練場が開場し」

「七月末までには千住大橋から新大橋までの隅田川の河岸に十七ヵ所、

なかでも浜町河岸には九ヵ所の水練場ができ」とあります。

二人が水練の場を毎日のように訪れたのは7月に入り予備門も夏季休暇であった頃のようです。

また、水練場には日本に古来の游泳術・日本泳法の流派による教場があり、

隅田川には「向井流」による隅田川浜町の向井流教場、

「水府流太田派」の隅田川浜町河岸における水府流太田派道場があったそうです。

ただし、漱石がこれらの水練場で泳いでいたのかは定かではありません。

来月から夏休みという方もいらっしゃるかと思います。

現在では隅田川で泳ぐことはできませんが、

漱石の水泳づくしの夏休みに思いをはせながら夏を過ごしてみるのもいいかもしれません。テーマ:漱石について 2024年6月25日 -

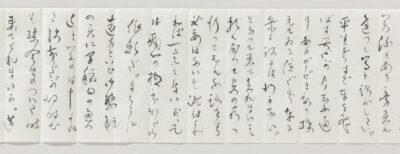

《通常展》テーマ展示 『門』―夏目漱石の参禅―のみどころ

漱石山房記念館2階資料展示室では令和6年7月7日(日)まで、

《通常展》テーマ展示『門』-夏目漱石の参禅-を開催しています。

展示は3章立てで構成しています。

第3章「若き雲水との交流」のコーナーには、

大正3(1914)年から文通をはじめ、自宅に泊めるまで親しくなった

神戸の20代の二人の雲水(修行僧)に宛てた漱石の手紙を展示しています。

この時の雲水の一人・富沢敬道(珪堂)は、後に、

漱石が明治27(1894)年に円覚寺に参禅した際に止宿した円覚寺塔頭・帰源院の

住職になり、敬道宛の漱石の手紙が帰源院に伝わっています。

今回の展示では、帰源院からそのうちの4通をお借りしています。

展示替え後の現在は

富沢敬道宛漱石書簡、4通全てをご覧いただけます。

「私は五十になつて始[初]めて道に志ざす事に気のついた愚物です」

と告白する大正5(1916)年11月15日付の漱石の書簡は、

展示替え前は一部分しかご覧いただけませんでしたが、

現在は広げて展示していますので、

巻紙に筆で書かれた2メートル以上もの手紙全文を

お読みいただけます。

「啓饅頭を沢山ありがたう。

みんなで食べました。

いやまだ残つてゐます。

是からみんなで平げます。」

からはじまり、俳句、漢詩、自身の修業についてと続くこの長い手紙は

徒然なるままに流れるように書かれており、

心を許した二人の関係が読み取れます。

漱石の心の動きを感じ取ることができるこれらの書簡は、

ほとんど公開されることがなく、

実物を確認できる貴重な機会です。

展示会期は7月7日(日)までです。

ぜひ会場にお越しください。テーマ:漱石について 2024年6月20日 -

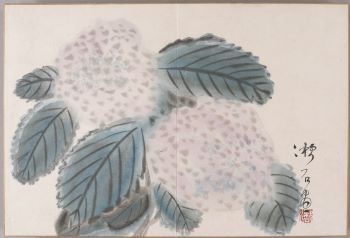

紫陽花が咲き始めました

漱石山房記念館の公園側の花壇で

紫陽花(あじさい)が咲き始めました。

当館の紫陽花は毎年青を中心とした花を咲かせます。

青い紫陽花は、土壌が酸性のためだそうです。

漱石の日記から紫陽花に関する記述を抜き出してみましょう。

明治43(1910)年6月26日「階下に紫陽花咲く。」

明治44(1911)年6月5日「暑昨日と同じ北側の縁に出て、

籐椅子に寝てノイエ ルンドシヤウ(ドイツの文芸雑誌『ノイエ・ルントシャウ』)を見る。

地面が湿つて滑かで実に好い気持ちで英国などでは千金を出してもこんな色と肌色の地面は手に入らない。

(中略)紫陽花は透る様な葉を日に照らしてゐる。」

当時も建物の北側に紫陽花が植えられていたことがわかります。

漱石は紫陽花の絵も描いています。

大正2(1913)年7月25日には津田青楓に紫陽花の絵を一枚描いたことを伝えています。

『漱石遺墨 第二』には紫陽花の絵がありますが、紫色の花ですね。

アルカリ性の土壌だったためか、少し青と赤が混ざった感じです。

なかなか味のある絵ですね(笑)。

大正4(1915)年7月2日の書簡には

「紫陽花の咲いてゐる裏庭を子供が自転車で廻つてゐます、其子供スツパダカです、東京も中々暑いのです、」

と近況報告しています。

私事に渡りますが、毎年母の日には、田舎の母親に紫陽花を送っています。

私が子供の頃、父が紫陽花が好きだと言っていた記憶があるためです。

父と母は紫陽花を受け取ると、しばらく室内に飾り、庭に植え替えているようです。

もうすぐ東京も梅雨入りし、紫陽花も満開になるでしょう。テーマ:漱石について 2024年5月24日 -

「夏目漱石と漱石山房 其の一」展に展示中の弓削田精一宛書簡の謎

写真は、4月21日までの「夏目漱石と漱石山房 其の一」展で展示している、

漱石から東京朝日新聞社政治部長の弓削田精一宛書簡(明治44(1911)年10月4日)の一部です。

この年の9月に朝日新聞社内で「文藝欄」に載った漱石の門下生森田草平の小説「自叙伝」をめぐって、

弓削田と主筆の池辺三山が対立し、池辺三山が退職しました。

池辺は、漱石を朝日新聞社に入社させた人物です。支援者である池辺の辞職にいたる経緯を知り、

「文藝欄」の編集を担っていた漱石が、責任を感じて弓削田に宛てた書簡です。

手紙には

旁君に逢つて篤と話がしたい。平生ならすぐ車を飛ばす筈だが今云ふ通り毎日ガーゼを

取り換えてゐる位だから車に乗る訳には行かない。(中略)まことに遠方といひ御繁忙の君に

早稲田の奥迄といふのは申かねた次第だが何時でも繰合わせのついた時来てくれまいか。

と書かれています。先日、当館のボランティアスタッフとの会話の中で、この手紙を受け取った弓削田は、

その後山房を訪れ、漱石に会ったのだろうかと話題になりました。

『増補改訂 漱石研究年表』によると、

「10月5日以後(推定)弓削田精一が訪ねて来て、(中略)紛争について話し合う。」とあります。

10月24日、漱石が東京朝日新聞社の評議会に病気を押して出席。11月1日に辞表を提出するが、

池辺や弓削田らに再考を求められる。11月11日には、弓削田が東京から大阪朝日新聞社に籍を移す

ことになったと記されています。

このように、池辺の退職をきっかけとした漱石の辞意表明をめぐって

慌ただしい動きがあったことが窺えます。『定本 漱石全集 第20巻 日記・断片下』明治44年11月20日条に

十八日に弓削田が来て考え直せといふから辞表を撤回したら今朝池辺から夫を送り届けて呉れた。

との記載があります。弓削田は実際に早稲田の漱石山房を訪れ、漱石に面会していることがわかります。

そして、漱石の辞表を送り返してくれたのは朝日新聞社の客員となった池辺でした。

「文藝欄」は廃止になってしまいましたが、弓削田・池辺の両人によって漱石は

慰留されたということになります。展示中の書簡の横には、手紙の全文の翻刻パネルも設置しています。

本展は会期終了間近となりました。

ぜひ会場に足をお運びいただけましたら幸いです。

また、土日祝日は、当館ボランティアスタッフによる書斎の再現展示室の解説を行っております。

お話を聞きながら展示をご覧いただくと、新たな発見があるかもしれません。

ボランティアスタッフの解説にも耳を傾けていただけましたら、嬉しいです。

『増補改訂 漱石研究年表』『定本 漱石全集』は、地下1階の図書室で閲覧できます。

こちらもぜひご利用ください。〈4月16日追記〉

テーマ:漱石について 2024年4月10日 -

寒椿と虞美人草

現在開催中の《通常展》「夏目漱石と漱石山房 其の一」では、

冒頭に漱石が朝日新聞の社会部長の渋川玄耳に宛てた明治40(1907)年 6月16日付の書簡を展示し、

漱石の専属作家として初の作品「虞美人草」の執筆状況を伝えています。

現在、原稿用紙90枚(連載20回分)が出来ているが、

「前途遼遠」であると漱石は述べています。

この手紙の一週間後の6月23日に連載が始まりました。

また、チラシやポスターには、漱石の三周忌を期して

大正8(1919)年に出版された『漱石遺墨 第二』から、

漱石が描いた椿の花を用いました。

さて、漱石山房記念館CAFE SOSEKIの前の中庭では、

現在残念ながら寒椿は散りつつありますが、

虞美人草の花が咲いています。

昨夜豊隆子と森川町を散歩して草花を二鉢買った。

植木屋に何と云ふ花かと聞いて見たら虞美人草だと云ふ。

折柄小説の題に窮して、予告の時期に後れるのを気の毒に思つて居つたので、

好加減ながら、つい花の名を拝借して巻頭に冠らす事にした。「虞美人草」連載のひと月前に掲載された漱石自身による「予告」です。

「虞美人草」は10月29日まで127回連載されました。

漱石は「好加減」に付けたといいながら、

作中の最後に虞美人草を印象的に使ったのはご存知の通り。

一方の椿も「虞美人草」四に、「机の前に頬杖を突いて、

色硝子の一輪挿をぱつと蔽う椿の花の奥に、小野さんは、

例によつて自分の未来を覗いて居る」と「未来を覗く椿の管が、同時に揺れて、

唐紅の一片(ひとひら)がロゼツチの詩集の上に音なしく落ちて来る。

完き未来は、はや崩れかけた」と暗い未来を暗示させています。

漱石は趣味の絵画でもしばしば椿を描いていますが、

椿の木が漱石山房の庭にあったという記録は無いようです。

漱石公園の桜の満開はまだ先になりそうですが、

展示をご覧になりながら、

当館中庭や公園の草木も愛でてみてはいかがでしょうか?テーマ:漱石について 2024年3月29日 -

関連書籍のご紹介

漱石山房記念館と関係の深いお二方から、夏目漱石に関する書籍が上梓されました。

まず、昨年12月に京都漱石の會代表の丹治伊津子さんの『漱石・明治・京都』。

紙帯で夏目房之介氏が「これほどに格調高く高雅な文体を書かれる方」

と評されていますが、まさにそのとおり。

実際に京都に住んでいるからこその視点で漱石と京都を捉え、

両者に対する愛情と親しみが溢れる内容になっています。

茶道家でもある丹治さんは、京都での夏目漱石顕彰の中心となっている

京都漱石の會を立ち上げ、漱石と京都の魅力を発信し続けています。

漱石山房記念館では、丹治さんの著書やご自身で編集・発行する京都漱石の會会報

「虞美人草」などを寄贈いただいているだけでなく、

夏目漱石の書簡などの貴重な資料も寄せていただき、

記念館の開館以前から長きにわたり支援いただいています。

平成22(2010)年に発行された『夏目漱石の京都』とともに読んでいただくと、

漱石と生涯に4度訪れた京都との所縁について、さらに理解が深まります。

詳しくは下記HP。

http://kanrin.co.jp/book/02_202312_souseki.php

二冊目は、漱石山房記念館名誉館長・半藤末利子さんの『夏目家のそれから』。

半藤名誉館長は、夏目漱石の長女・筆子と漱石門下生で作家の松岡譲の四女。

親族だからこそ知るエピソードが綴られた、夏目家に関するエッセイ集です。

当館の資料の中核となっている「松岡・半藤家資料」は、

同家に残されていた夏目漱石および松岡譲に関する総数900点以上の資料を、

平成29(2017)年に一括して寄贈いただいたものです。

夏目家に関するエピソードを知っていることで、

記念館での展示や資料も広がりや奥行きをもって観覧いただけるのではないでしょうか。

詳しくは下記HP。

https://www.php.co.jp/books/detail.php?isbn=978-4-569-85645-2

今回ご紹介した書籍は、漱石山房記念館の図書室にも配架しています。

ぜひお手に取ってご覧ください。テーマ:お知らせ 2024年2月28日 -

漱石山房の雪景色

寒さのなかにも春の訪れを感じられる頃となりました。

今年の冬は全国的に平年より気温が高い日が続くとの

長期予報が出されたようで、東京もおだやかなお天気が続いていました。そんな中、先日の大雪で、漱石山房にも珍しく雪が積もりました。

こちらは翌朝の漱石公園の様子です。

「猫の墓」の周囲にも雪が積もっています。

日あたりのよい漱石山房の雪は数日ですっかり消えてしまいましたが、

最後に、いまが見ごろに咲いている梅の花をご紹介します。

四季折々の表情がみられる漱石山房にぜひお出かけください。テーマ:その他 2024年2月26日 -

夏目漱石の『文学論』を通して、世界文学を考え直す – 第二部

Rethinking World Literature through Natsume Sōseki’s Theory of Literature

– Part Two

Christopher James GoringFollowing on from the first part, this blog post looks at the relationship

between Natsume Sōseki’s Theory of Literature and the field of comparative literature.

This time round, we will consider how Theory of Literature

can allow us to rethink world literary studies.

According to the work’s preface, Sōseki decided to write Theory of Literature because,

upon comparing English and Chinese literature,

he realised that they ‘must belong to different categories’.

If they ‘belong to different categories’,

then Sōseki’s concept of ‘literature’

– developed based on his experiences with Chinese works –

must not have been universal.

As a result, Sōseki sets out to ‘resolve the more essential question:

What is literature?’ In other words, it is only through the act of cross-border comparison

that Sōseki finds himself able to interrogate the fundamental nature of literature.

In order to express that nature, Sōseki comes up with the formula (F+f).

F refers to the objects that literature depicts, while f refers to the feelings

which come along with such objects or concepts.

While the objects referred to by F and the feelings indicated by f

may vary with the passage of time and between different cultures,

Sōseki argues that ‘literary substance’ is always expressed by this one formula.

I am sure there are many people who consider using mathematical tools

to investigate literary concepts to be overly abstract and,

more to the point, boring.

And yet, from a comparative literary perspective,

there’s lots that’s interesting about Sōseki’s theory.

If we accept Sōseki’s conclusions,

then while the Fs and fs of British and Japanese literature may be different,

they nonetheless share the same underlying substance.

If we compare their Fs and fs, our comparisons may be more effective.

Put another way, thanks to Sōseki’s model we can construct a new framework for comparison.

As a researcher, Sōseki’s non-fiction, just as much as his fiction,

is a treasure trove of interesting concepts.

If you’re interested in getting to know Sōseki a bit better,

why not give Theory of Literature a go?Further Reading:

1.All translations are from Natsume, Sōseki. 2009. Theory of Literature and Other Critical Writings, trans. and ed. by Michael K. Bourdaghs, Atsuko Ueda, and Joseph A. Murphy. Columbia University Press: New Yorkこのブログ投稿の第一部に続き、夏目漱石の『文学論』と比較文学の関係を考えてみます。

今回は、『文学論』の結論を取り入れれば、

世界文学をどう考え直せるかというテーマに移ります。

本の前書きによると、漱石がもともと『文学論』を著した理由は、

中国文学と英国文学を比べたところ、「異種類のもの」であることがわかったからだそうです。

英国文学は中国文学と「異種類のもの」であるということは、

漱石が中国文学に基づいて考え出した「文学」という言葉の定義が普遍的ではなかったということになります。

そこで、漱石は「文学とは如何なるもの」かという問いを解く決心をしました。

つまり、文学の本質(漱石の言う「内容」)を探究できるようになったのは、

中国文学と英国文学を越境した比較のおかげです。

その本質を表現するために、漱石は(F+f)という方程式を作り出しました。

「Fは焦点的印象または概念」、つまり文学が描写するオブジェクトを差す一方、

「fはこれに附着する情緒」、つまりそのオブジェクトや概念に付着している感情を差すということです。

時の経過や文化によって異なるにしろ、

文学の本質はいつもこの方程式に表されていると漱石は主張します。

文学にかかわる概念を追求するのに数学の方程式を使うというのは、

あまりに抽象的で退屈だと考える人が大半なはずです。

しかし、比較文学の観点からすると、漱石の理論は興味深いのではないでしょうか。

漱石の結論を取り入れてみると、英国文学の「F」と「f」は

日本文学のものとは全然違うとしても、両文学には共通した物質があるということになります。

両文学の「F」と「f」を比べることによって、より効果的な比較ができるようになります。

別の言い方をすると、漱石の理論のおかげで、新しい比較的な枠組みを構築することができます。

研究者にとって、漱石の小説はもちろん、そのノンフィクションも面白いコンセプトの宝庫です。

漱石に関する知識を深めるなら、『文学論』を読むことに挑戦してはいかがでしょうか。

(ゴーリング・クリストファー)参考文献

夏目漱石『文学論』岩波文庫、2007年テーマ:漱石について 2024年2月16日 -

夏目漱石の『文学論』を通して、世界文学を考え直す – 第一部

Rethinking World Literature through Natsume Sōseki’s Theory of Literature

– Part One

Christopher James GoringMy name is Christopher Goring and I am an exchange student from the UK

currently residing in Tokyo.

During my Master’s at Oxford, I specialised in comparative literature.

Hoping to expand my research to involve work on the development of the Japanese novel,

I came to Tokyo as a Daiwa Scholar in 2022.

As part of my study aboard programme, I have been completing a work

placement at the Natsume Sōseki Memorial Museum since October last year.

During this work placement, I’ve helped to set up exhibitions,

translated explanations of exhibited items, and helped visitors who do not speak Japanese.

I have also been lucky enough to pursue my own research at the museum.

In addition to Sōseki’s novels and stories, my research also encompasses

Sōseki’s non-fiction essays and critical writing.

In these two blog posts, I would like to take a quick look at his Theory of Literature (Bungaku-ron),

first published in 1907, and its connection to the discipline of comparative literature.

Theory of Literature, edited by Yoshitarō Nakagawa,

had been largely forgotten until recently.

Sōseki himself appears to have been dissatisfied with it.

In the lecture ‘My Individualism’ (‘Watakushi no Kojinshugi’),

Sōseki dismissed Theory of Literature as ‘a deformed corpse’.

Based on the Theory’s preface, he seems to have felt this way

because his intended work was an ‘enormous ten-year project’ which he was unable to bring to fruition.

Even the published version of Theory of Literature was, in many ways, unfinished.

Nevertheless, in recent years, the Theory has been drawing the attention of researchers

in the field of comparative literature.

Take, for example, Michael Bourdaghs, an American scholar of Japanese literature,

who has written a number of essays on Theory of Literature.

He notes that throughout the Theory, Sōseki quotes from English texts

without providing a Japanese translation.

Taking this tendency as his point of departure, Bourdaghs argues that

Sōseki was profoundly sceptical of translation and global literary markets.

Sōseki’s model, however, explores numerous other important concepts in world literary studies.

In the second part, we’ll take a look at a few of them.Further reading:

1.Natsume, Sōseki. 1979. ‘Sōseki on Individualism: “Watakushi no Kojinshugi”’, trans. by Jay Rubin. Monumenta Nipponica, 34.1: 21-48

2.Bourdaghs, Michael. 2021. A Fictional Commons: Natsume Sōseki and the Properties of Modern Literature. Duke University Press: Durhamイギリス出身のゴーリング・クリストファーと申します。

オックスフォード大学院で、比較文学を専攻し、日本の小説の進展を研究対象にして、

2022年に来日しました。留学プログラムの一環として、

去年10月以来、漱石山房記念館で研修をしています。

研修生として、展示の準備、展示品のキャプションの英訳、

外国人来館者の質問へ答えるといった様々な業務に取り組んでいます。

その他に、自分の研究を追求しています。

今行っている研究は漱石の小説を取り扱うのみならず、

随筆、批評を含む彼のノンフィクションも探究しています。

この二部にまたがるブログ投稿では、1907年に出版された『文学論』と

その比較文学への関係を取り上げたいと思います。

中川芳太郎(なかがわよしたろう)により編集された『文学論』は、

一般読者には、最近まで忘れられていました。

漱石自身でさえ『文学論』に不満足だったようです。

『私の個人主義』という講演では、『文学論』を

「畸形児(きけいじ)の亡骸(なきがら)」として退けました。

『文学論』の前書きによれば、『文学論』は完成するのに

「十年」が必要な「大事業」だったということです。

結局、ある意味では、出版された『文学論』のバージョンでさえ

未完成だと考えられます。

しかしながら、近年、比較文学という分野では、

『文学論』は研究者の注目を集めています。

例えば、アメリカ人のマイケル・ボーダッシュという日本文学の研究者は

『文学論』について、いくつかエッセイを出版しました。

漱石がイギリスの作品から引用し、それらの抜粋を和訳せずに

『文学論』に入れる傾向があったということに焦点を合わせています。

その傾向を出発点にし、漱石が翻訳に対しても、世界的な文学市場に対しても

懐疑的だったとボーダッシュは主張します。

しかし、漱石の構築した理論は、世界文学にかかわる他の概念についても様々に探究していると

私は考えます。

第二部では、そのコンセプトの中から、いくつか取り上げたいと思います。

※本文中には今日では不適切と思われる語句が見られますが、当時の表記を尊重し、そのままとしました。参考文献

夏目漱石「私の個人主義」三好行雄編『漱石文明論集』 岩波書店、1986年,p.97-138

夏目漱石『文学論』岩波文庫、2007年

マイケル・ボーダッシュ「夏目漱石の「世界文学」―英語圏から『文学論』を読み直す」『文学』2012年 Vol.13, no.3. p.2-16.テーマ:漱石について 2024年2月9日 -

夏目漱石の千円札にまつわる裏話

只今、漱石山房記念館では《通常展》「夏目漱石と漱石山房 其の一」を開催中です。

本展示では、「松岡・半藤家資料」をはじめとする寄贈資料や

「夏目漱石記念施設整備基金」への寄付金によって購入した収蔵資料を中心に、

漱石ゆかりの書簡や画を公開しています。

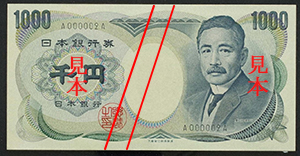

漱石の肖像が描かれた「日本銀行千円券 No.2」もそのひとつです。

千円紙幣D号券A000002A

日本銀行券が今年(令和6年)7月に一新することをご存じの方も多いのではないでしょうか。

本ブログでは、紙幣の話題にあやかり、漱石の千円札にまつわる裏話をご紹介します。

ご参考までに、紙幣のシリアルナンバー(記番号)について取り上げた過去のブログも

是非ご一読いただければ幸いです。

smoll1.jpg)

漱石の千円札の肖像は、大正元(1912)年9月に写真師・小川一真によって

撮影された写真が元となっています。

身に着けている黒ネクタイと左腕の喪章は、撮影の約2ヶ月前に崩御した

明治天皇に対する服喪の意思を示したものです。

漱石が着ている背広は、その後、漱石の門下生である内田百閒が譲り受け、

陸軍士官学校や海軍機関学校の教官時代に盛んに着用しました。

百閒の随筆「漱石遺毛」には、段々とふくよかになる百閒の体型に耐え切れず、

縫い目がほつれて着られなくなった背広のエピソードとともに、

着古したことを後悔する彼の想いが綴られています。

背広の現物を拝むことは叶いませんが、百閒の逸話とともに、千円札の肖像として後世に遺ることとなったのです。

昭和21(1946)年に大蔵省(現財務省)と日本銀行が選出した紙幣肖像の

新たな候補者20名の中には、福沢諭吉とともに漱石の名前も含まれていましたが、

この時は残念ながら両者とも採用に至らなかったという経緯があります。

しかし、高度経済成長以降に起こる国民の芸術・文化志向の高まりと、

当時の世界的な紙幣肖像への文化人起用の流れから、

昭和59(1984)年に晴れて漱石の千円札が発行されることとなりました。

凹版彫刻に適した彫りの深さや国内外での高い知名度が銀行券の人物肖像に

採択される要件ということもあり、漱石は最適な人物だったのでしょう。

財布の中にあった何気ない漱石の千円札も、

肖像起用の背景に想いを馳せながら

ご鑑賞いただくと、

展示資料としての様相が垣間見えるのではないでしょうか。

《通常展》「夏目漱石と漱石山房 其の一」は、

令和6(2024)年4月21日(日)まで開催しています。

2月18日(日)、3月17日(日)、4月13日(土)は午後2時からギャラリートークも開催します。

皆様のご来館を心よりお待ちしております。テーマ:漱石について 2024年1月26日 -

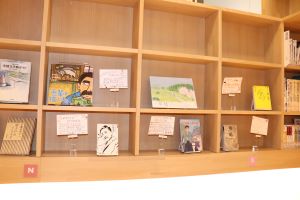

中学生の職場体験学習

新宿区内の3校の中学生が

漱石山房記念館で3日間の職場体験学習を行いました。

受付でのお客様対応や図書整理、展覧会のポスターやチラシの発送作業といった

博物館運営に関する様々な業務を体験してもらうことが本プログラムの内容です。

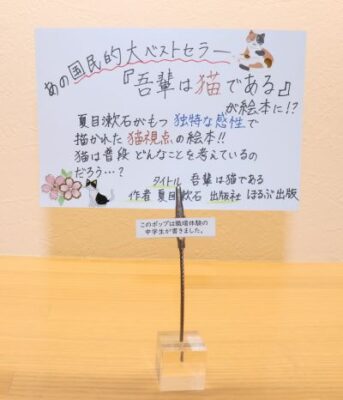

その一環で、当館の図書室に設置する手書きポップの作成体験もありました。

地下1階にある図書室には、約4千冊の漱石関連本を収蔵しています。

その中から生徒さんが書籍を厳選し、ポップを制作してくれたので、

ご紹介します。

いづれも丁寧で温もりのあるポップに仕上がりました。

目を引く色使いや文章構成がとても素晴らしいです。

漱石にちなんで、可愛い猫のシールを貼る工夫をしてくれた生徒さんもいました。

区内の生徒さんが業務の一翼を担った体験学習は、

当館職員としても地域と連携する良い機会となりました。

生徒の皆さん、職場体験お疲れさまでした。

素敵なポップをありがとうございます。

ご来館の皆様、漱石山房記念館へお越しの際には、

若いコピーライターたちの感性溢れるポップを

是非ご覧になってください。テーマ:その他 2023年12月20日 -

「竹あかり」を開催中です!

12月5日(火)から27日(水)まで、漱石山房記念館前庭で

恒例の「竹あかり」を開催中です。

-400x300.jpeg)

平成27年10月に、熊本県・熊本市・文京区・新宿区は

「文化と歴史を縁とした包括連携に関する覚書」を締結し、

夏目漱石や小泉八雲を共通の縁として連携を深めてきました。

この連携の一環として、当館が開館した平成29年度から

「竹あかり」を開催しています。

新型コロナウイルスの影響により令和2・3年度は休止しましたが、

昨年度から再開することができました。

点灯時間は午後4時30分から午後8時までで、

休館日も点灯しています。

※12月19日(火)~12月22日(金)展示替えのため臨時休館

小.jpg)

猫のシルエットや足跡などの漱石に関連するものから、

くまモンのロゴマークをモチーフとした竹あかりのほか、

熊本県と新宿区の縁や熊本地震からの復興等に対する支援への

感謝の想いが記載されたパネルが設置されています。

華やかでありながらも、どこか懐かしい雰囲気のある「竹あかり」を、

是非ご覧ください。

小.jpg) テーマ:お知らせ 2023年12月19日

テーマ:お知らせ 2023年12月19日 -

夏目漱石と刀

漱石の作品や俳句などには度々「刀」や「剣」といった単語が登場しています。

今回は、漱石・夏目家と刀剣との関わりを少しご紹介します。

漱石が生まれた慶応3(1867)年は12月9日に王政復古の大号令が発せられ、

翌年1月には戊辰戦争が起こるなど、漱石が生を受けたのはまさに幕末の動乱期でした。

泰平の世で実用の機会がほぼ失われていた刀剣は、この時に再び実戦で求められるようになっていました。

その戦いによって切り開かれた次の時代になると、廃刀・脱刀を自由とした明治4年の散髪脱刀令、

そして明治9(1876)年、漱石9歳のときの廃刀令により、刀剣はほとんどの需要を失いました。

岡本一平 肉筆漫画『開国六十年史図絵』

この状況を憂いた愛好家は刀剣の保護に努め、

明治33(1900)年には政財界の重鎮が発起人となって刀剣会が創立され、

日本文化を代表する美術品として再評価されるようになります。

その様な時代に生きていた漱石にとって、刀剣はとても身近なものだったことでしょう。

漱石が生まれる前後の時代には、抜刀した泥棒たちが生家に入ってきて、金を持って行ったことがあったといいます。

また、漱石の生家・夏目家も刀剣類を所持していました。

漱石の三番目の兄・直矩の子である夏目孝の著作『偽珊瑚』(土筆社、昭和59年)によると、

天璋院が本法寺に参詣するのに

「夏目の当主は士分ではないが名字帯刀ご免の家柄なので、公認の長めの脇差一本を腰にして従ったと思われる」

とあります。本法寺は夏目家代々の菩提寺でした。

この長脇差は直矩に受け継がれており、「立派な象嵌入りの小柄が鯉口に近いところに納まっていた」そうです。

なお、鯉口は鞘の入り口にあたる部分を指します。

小柄(こづか)は鞘の内側の溝に収められた細工用の小刀(非常時には武器として使用)のことで、

江戸時代以降では装飾品としての意味合いが強くなります。

しかしながら、今日、夏目家ゆかりの刀剣は確認できません。

漱石の随筆「硝子戸の中」には、漱石の二番目の兄である栄之助(直則)が家の懸物や刀剣類を持ちだし、

二束三文で売り飛ばしていたという記述があります。

これだけが原因かはわかりませんが、夏目家に伝わっていた刀剣類は散逸し、

直矩の家に伝わった長脇差もどこかの時点で失われてしまったのでしょう。

家財道具、時には家屋敷まで失われることは、

江戸幕府から明治政府へと移り変わるなかでは珍しいことではありませんでした。

生活のために士族が不要となった刀剣を手放し、市場に多く出回ったことで、刀剣の価値は大暴落しました。

漱石が生きたのは、日本刀が戦いの道具として復古し、受難の時を経て、

美術品として昇華していく時期と重なっていたのです。

最後に、漱石の詠んだ俳句の中から「刀剣」にまつわる句をご紹介します。刀うつ槌の響や春の風 明治29年

太刀佩いて恋する雛ぞむつかしき 明治30年

浪人の刀錆びたり時鳥 明治30年

日当りや刀を拭ふ梅の主 明治32年

抜けば祟る刀を得たり暮れの秋 明治32年テーマ:漱石について 2023年11月30日 -

特別展の見どころ 野上弥生子の漱石への思い

開催中の《特別展》「夏目漱石と野上豊一郎・弥生子」では、

日本近代文学館からお借りした明治40(1907)年1月17日に

漱石が弥生子の習作「明暗」に対して批評した巻紙2通を前・後半で1通づつ展示します(11月20日に展示替え)。

前年の年末に夫の豊一郎が漱石へ葉書でアドバイスを求め、

「明暗」が漱石に手渡された後、漱石がしたためた2通合わせて5メートル近い批評文です。

「非常に苦心の作なり。然し此苦心は局部の苦心也。従つて苦心の割に全体が引き立つ事なし」から始まり、

1通目では7か条に渡って批評を加えた後、

2通目で「実際に就て」と具体的な指摘を同じく7か条に渡って掲げられています。

この2通には日付も差出名も宛名もありませんが、

漱石全集等は漱石の書簡として収録しています。

おそらく豊一郎が直接漱石から託され、弥生子に手渡したものでしょう。

「明暗」は発表されることなく、弥生子の没後に発見されるまで未公開作品となりましたが、

弥生子は講演会などでこの批評文を壇上から披露するなどし、

晩年に至るまで漱石への感謝の思いを持ち続けました。

文化勲章を受章するなど作家としての地位を確立した弥生子ですが、

漱石への感謝の思いを隠すことはありませんでした。

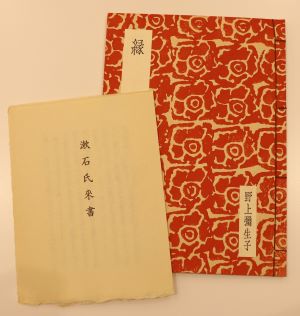

野上彌生子『縁』(成瀬書房)

さて、写真は限定版『縁・父親と三人の娘』で昭和54(1979)年8月に成瀬書房から刊行されたものです。

200部限定出版で、装幀は中川一政、手刷りの木版画装で本文を和紙、

和綴じで製本し、紺染め木綿装の帙に入れ、弥生子の肉筆署名と落款、

そしてシリアル番号の入った出版物です。

弥生子94歳の時の出版ですが、弥生子の力の入れ様が感じられます。

「縁」は『ホトトギス』明治40(1907)年2月号に本名のヤヱ(八重子)の名前で掲載された、

野上弥生子のデビュー作です。

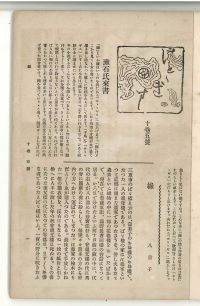

『ホトトギス』明治40(1907)年2月号

「父親と三人の娘」は明治44(1911)年8月にやはり『ホトトギス』に掲載された作品です。

弥生子は、漱石に「明暗」を批評された後すぐに「縁」を書き上げ、

漱石の推薦文(「漱石氏来書」)と共に『ホトトギス』に掲載されました。

「『縁』といふ面白いものを得たから『ホトトギス』へ差上げます。

(中略)しかも明治の才媛が、いまだかつて描き出しえなかった嬉しい情趣を、表しています。

(中略)広く、同好の士に読ませたいと思います。」(「漱石氏来書」)

限定版ではこの「漱石氏来書」までも別刷で添付されており、

弥生子の特別な思い入れが表れているように感じ取れます。

漱石の批評文、そして推薦文。

夫豊一郎を通して行われた漱石の指導は厳しくも温かいものでした。

漱石の「明暗」批評文2通は非常に長いものなので、

会期の前半に1通目を、11月21日(火)からの後半では2通目を展示していますので、

2通ともに観ていただければ幸いです。

(漱石山房記念館学芸員 今野慶信)テーマ:漱石について 2023年11月8日 -

鷗外×漱石ブックフェア、開催中!(その2)

文京区立森鷗外記念館では10月7日(土)~令和6年1月14日(日)の期間で

特別展「千駄木の鷗外と漱石~二人の交流と作品を歩く」が開催されています。

漱石山房記念館では森鷗外記念館との連携イベントとして同期間中、

「新宿×文京 漱石&鷗外スタンプラリー」を開催しています。

2館を巡って展示を観覧し、スタンプを集めていただいた方に、

オリジナル缶バッジをプレゼントします。

さらに、鷗外のスタンプを押した台紙のご提示で、漱石山房記念館の観覧料が割引に、

漱石のスタンプを押した台紙のご提示で、森鷗外記念館の観覧料が割引になります。

とてもお得ですので、観覧券を購入する際に忘れずに台紙をご提示ください。スタンプラリーの台紙は、漱石山房記念館と森鷗外記念館のほか、

南天堂書房、往来堂書店、紀伊國屋書店新宿本店の3つの書店で開催されている、

「鷗外×漱石ブックフェア」でも配布しています。南天堂書房と往来堂書店は、どちらも森鷗外記念館から徒歩10分程度の場所にあります。

森鷗外記念館から団子坂を上った先、本駒込駅と白山駅のちょうど中間くらいにあるのが南天堂書房。

明治時代から続く老舗の書店で、漱石門下生の芥川龍之介や菊池寛をはじめ、

永井荷風、志賀直哉、林芙美子など文豪が通ったお店として有名です。

当時は1階が書店、2階が喫茶店で、大杉栄などが集まって議論を交わしたりもしていたそうです。

2023年7月に改築された綺麗な店内の一角に、鷗外×漱石ブックフェアのコーナーが作られています。

コンパクトですが、千駄木ゆかりの作品を中心にセレクトされているのがわかります。

南天堂書房とは反対方向に、森鷗外記念館から団子坂を下った先、

千駄木二丁目バス停のすぐそばにあるのが往来堂書店。

誰でも気軽に立ち寄れる雰囲気の、地域に根差した本屋さんです。

鷗外×漱石ブックフェアのコーナーは、文庫本や新書など、気軽に手に取りやすいセレクトが魅力的です。

店内には谷中・根津・千駄木に関する本も豊富で、森鷗外記念館の展示を見たあと、

千駄木のことをもっと深く知りたくなった時に役立つ本がきっと見つかります。

南天堂書房、往来堂書店を含めてスタンプラリーを巡るには、

白山駅からスタートするのが巡りやすいかもしれません。都営地下鉄三田線 白山駅⇒南天堂書房へ(徒歩3分)⇒森鷗外記念館へ(徒歩12分)

⇒往来堂書店へ(徒歩10分)⇒千駄木二丁目バス停から上58系統早稲田行へ乗車

⇒鶴巻町バス停で下車※⇒漱石山房記念館へ(徒歩10分)※漱石山房記念館最寄りのバス停は白61系統牛込保健センター前ですが、

千駄木方面からの乗り換えがわかりにくいので、乗り換えずに鶴巻町のバス停から徒歩がおすすめです。もしもお時間がありましたら、南天堂書房ゆかりの林芙美子の特別展

「生誕120年記念 林芙美子展-旅人で詩人で傑作書きで-」が

新宿歴史博物館で11月26日(日)まで開催中です。

あわせて立ち寄ってみてはいかがでしょうか。テーマ:お知らせ 2023年10月24日 -

鷗外×漱石ブックフェア、開催中!(その1)

文京区立森鷗外記念館では10月7日(土)~令和6年1月14日(日)の期間で

特別展「千駄木の鷗外と漱石~二人の交流と作品を歩く」が開催されています。

漱石山房記念館では森鷗外記念館との連携イベントとして同期間中、

「新宿×文京 漱石&鷗外スタンプラリー」を開催しています。

2館を巡って展示を観覧し、スタンプを集めていただいた方に、

オリジナル缶バッジをプレゼントします。

さらに、鷗外のスタンプを押した台紙のご提示で、漱石山房記念館の観覧料が割引に、

漱石のスタンプを押した台紙のご提示で、森鷗外記念館の観覧料が割引になります。

とてもお得ですので、観覧券を購入する際に忘れずに台紙をご提示ください。スタンプラリーの台紙は、漱石山房記念館と森鷗外記念館のほか、

紀伊國屋書店新宿本店、往来堂書店、南天堂書房の3つの書店で開催されている、

「鷗外×漱石ブックフェア」でも配布しています。ブックフェア開催中の書店の中で当館に最も近い紀伊國屋書店新宿本店では、

2階BOOK SALONに鷗外×漱石ブックフェアのコーナーが設置されています。

漱石と鷗外に関する本が100タイトル以上、ずらりと並べられていて、

二人の著作だけでなく街歩きや文学さんぽの本など関連書籍も充実していますので、

先に書店でスタンプラリーのお供にしたい本を探してから記念館を巡るのもおすすめです。

新宿側からは、都営バスを使うと2館が巡りやすいかもしれません。

新宿駅東口⇒紀伊國屋書店新宿本店へ(徒歩3分)

⇒新宿五丁目バス停から白61系統練馬車庫行へ乗車

⇒牛込保健センター前バス停で下車⇒漱石山房記念館へ(徒歩2分)

⇒牛込保健センター前バス停から白61系統練馬車庫行へ乗車

⇒江戸川橋バス停で下車して、同じバス停で上58系統上野松坂屋前行へ乗り換え※

⇒団子坂下バス停で下車⇒森鷗外記念館へ(徒歩5分)

⇒森鷗外記念館から往来堂書店、南天堂書房はそれぞれ徒歩10分程度※逆方面から江戸川橋バス停で乗り換える際には、バス停の場所が変わりますのでご注意ください。

読書の秋、書店と文学館を巡りながら文豪の足跡をたどってみませんか?

なお、紀伊國屋書店新宿本店のブックフェアは10月31日(火)までの予定です。テーマ:お知らせ 2023年10月21日 -

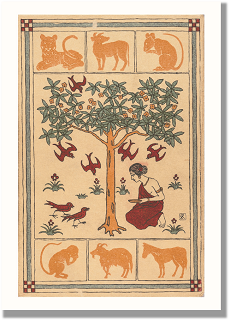

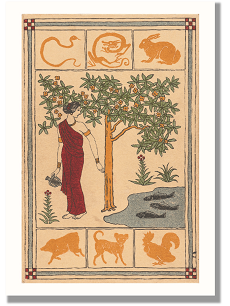

ミュージアムグッズ新商品のご紹介(その2)

漱石山房記念館1階のミュージアムショップでは、当館でしか買えないオリジナルグッズを販売しています。

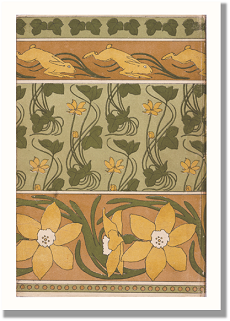

令和5年8月から夏目漱石の初版本をモチーフにした絵はがきとクリアファイルを発売しました。版画家で装丁家の橋口五葉は『吾輩は猫である』から『行人』までの漱石作品の装丁を手がけました。

今回作成したオリジナルグッズは、いずれも橋口五葉による装丁をモチーフにしています。

美しい装丁デザインをお楽しみください。夏目漱石『虞美人草』絵はがき 価格:100円

明治40(1907)年6月23日~10月29日に『東京朝日新聞』と『大阪朝日新聞』に連載された「虞美人草」。

(ただし、『大阪朝日新聞』での連載は10月28日まで)

現在、漱石山房記念館がある早稲田南町に漱石が転居したのは同年9月29日のことでしたので、

「虞美人草」はちょうど早稲田南町への転居と同時期に書かれた作品と言えます。

漱石が大学講師を辞して東京朝日新聞社に入社後の第一作であり、初の新聞連載作品でもあります。

単行本は明治41(1908)年1月1日に春陽堂から刊行されました。

表紙には虞美人草とトンボのモチーフが描かれ、鮮やかな色合いが目を引くデザインです。夏目漱石『四篇』絵はがき 価格:100円

「虞美人草」の後「坑夫」の連載を挟んで明治41(1908)年に新聞連載された「文鳥」と「夢十夜」、

明治42(1909)年に新聞連載された「永日小品」と「満韓ところどころ」の4作品が収録されている『四篇』は、

明治43(1910)5月15日に春陽堂から刊行されました。

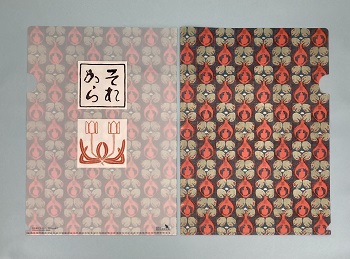

ウサギと花が帯状に並んだ、アール・ヌーヴォー風の美しい装飾が特徴的です。クリアファイル『それから』(A4サイズ対応) 価格:300円

「それから」は明治42(1909)年6月27日~10月14日に『東京朝日新聞』と『大阪朝日新聞』に連載されました。

春陽堂から単行本が刊行されたのは明治43(1910)年1月1日です。

クリアファイルの表と裏に『それから』の箱のデザインと表紙のデザインを配置しました。

表紙に使われている模様は、よく見ると植物と魚とカエルの連続模様になっています。夏目漱石『彼岸過迄』表紙 絵はがき 価格:100円

夏目漱石『彼岸過迄』裏表紙 絵はがき 価格:100円

クリアファイル『彼岸過迄』(A5サイズ対応) 価格:300円

「それから」に続いて「門」の連載を終了した明治43(1910)年8月、

漱石は修善寺での療養中に体調が悪化し、危篤に陥いります(修善寺の大患)。

「彼岸過迄」はその修善寺の大患後に書かれた長編小説です。

明治45(1912)年1月2日~4月29日に『東京朝日新聞』と『大阪朝日新聞』に連載され、

大正元(1912)年9月15日に春陽堂から単行本が刊行されました。

表紙、裏表紙にはそれぞれ6種類ずつ、干支の動物がモチーフとして描かれています。当館オリジナルグッズは通信販売でもお求めいただけます。

送料など通信販売の詳細はこちらのページをご確認ください。テーマ:お知らせ 2023年9月30日 -

緑のカーテン

「緑のカーテン」という言葉を聞いたことはありますか。

建物の窓際でつる性の植物をカーテンのように育て、

日光を遮ったり和らげたりすることで室温の上昇を

抑えることができると言われています。

それが「緑のカーテン」です。

エアコンの使用を抑えることが出来るため、

節電・省エネ効果もあるといわれています。今年の夏はことのほか暑い日が続き、

ニュース等でも「観測史上最高」という言葉を何度も耳にしました。

そこで、漱石山房記念館でも初めて「緑のカーテン」に挑戦してみました。

陽当りのよい南側の大きなガラス面の外側にプランターを置き、

ゴーヤを植えました。

ゴーヤはぐんぐん成長し、今ではガラス面を超えて外壁の高さまで

届くほどに大きくなりました。

いくつも実をつけ、日々成長する様子を見るのは、

私たち職員の楽しみにもなっています。

目にも鮮やかなグリーンが涼しく感じられますが、

実際に植物の葉から水分が蒸散されることで

周囲の温度も下がっているそうです。

ご来館の際には、かわいらしい実をつけた

ゴーヤの緑のカーテンをご覧いただけるかもしれません。テーマ:その他 2023年9月25日 -

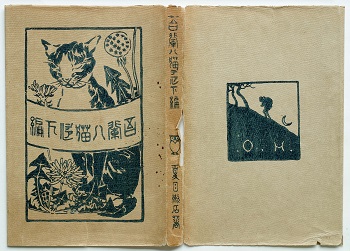

ミュージアムグッズ新商品のご紹介(その1)

漱石山房記念館1階のミュージアムショップでは、当館でしか買えないオリジナルグッズを販売しています。

令和5年8月からA4サイズが縦に入るトートバッグを新発売しました。トートバッグ『吾輩ハ猫デアル 下編』ナチュラル/ネイビー 各1,000円(税込み)

-342x400.jpg)

-342x400.jpg)

ナチュラルとネイビーの2色展開ですが、色によって生地も少し異なります。

ナチュラルはしっかりとした帆布の風合い。

ネイビーは柔らかく折りたたみがしやすい生地です。

持ち手が長めですので、肩にかけてお持ちいただくこともできます。

持ち手の付け根には、キーホルダーなどをつけられるループが付いています。

内ポケット付きで、すぐに取り出したいものを入れておくのに便利です。

デザインは夏目漱石『吾輩ハ猫デアル 下編』のカバー表紙から

橋口五葉によるタンポポの横に座る猫の図柄をアレンジしました。

夏目漱石『吾輩ハ猫デアル 下編』初版本カバー

老若男女問わずお持ちいただける色とデザインですので、

猫好きな方へのお土産やプレゼントにもぴったりです。ご来館が難しい方は通信販売でもお求めいただけます。

送料など通信販売の詳細はこちらのページをご確認ください。テーマ:お知らせ 2023年8月28日