吾輩ブログ 一覧

-

漱石の夏休み

6月も半ばを過ぎ最高気温が30度となる日も出てきました。

梅雨を飛び越え夏が来てしまったかのようです。

現在ほど高温ではなかったにせよ、暑い夏、漱石はどのように過ごしていたのでしょうか。

予備門時代の漱石の友人・太田達人が本郷の真砂町に下宿していた頃の夏の一幕があります。

その下宿まで、夏になると、夏目君は毎日のやうに早稲田からてくてく歩いて来て、

私を誘ひ出した上、又二人で一緒にてくつて、両国の水泳場まで通つたものでした。

(太田達人「予備門時代の漱石」より)漱石は少し遠回りになるものの、

太田達人の下宿に寄ってから一緒に水泳場に向かっていたようです。

江戸牛込馬場下横町(現・喜久井町)にあった漱石の生家から出発するこのルート、

どのくらいの距離でしょうか。

太田達人の下宿のあった真砂町は現在文京区本郷4丁目、

両国の水泳場を両国橋付近と、

ざっくりとした位置で直線距離を測ってみると、漱石の生家から本郷4丁目までが約3.1㎞、

徒歩で約1時間。そこから両国橋が約3.7㎞、徒歩で約1時間10分。全行程で約6.8㎞、

およそ2時間10分の道のりです。

これだけの徒歩移動、それも夏となれば、泳ぐ前に疲れてしまいそうです。

「予備門時代の漱石」によれば、漱石は帰りも「又わざわざ真砂町の下宿へ立ち寄つて、

さんざ話してから戻つて行く。」とあり、

学生時代の夏を共に過ごす二人の仲の良さが感じられます。

年)cut.jpg)

大川端水泳場 『東京景色写真版』(明治26(1893)年)国立国会図書館デジタルコレクションより

二人が泳いだ両国の水泳場は夏場に墨田川に設けられた水練場のことで、

『明治東京歳時記』に詳細が記されています。

「七月はじめに隅田川筋、築地川近傍の水練場が開場し」

「七月末までには千住大橋から新大橋までの隅田川の河岸に十七ヵ所、

なかでも浜町河岸には九ヵ所の水練場ができ」とあります。

二人が水練の場を毎日のように訪れたのは7月に入り予備門も夏季休暇であった頃のようです。

また、水練場には日本に古来の游泳術・日本泳法の流派による教場があり、

隅田川には「向井流」による隅田川浜町の向井流教場、

「水府流太田派」の隅田川浜町河岸における水府流太田派道場があったそうです。

ただし、漱石がこれらの水練場で泳いでいたのかは定かではありません。

来月から夏休みという方もいらっしゃるかと思います。

現在では隅田川で泳ぐことはできませんが、

漱石の水泳づくしの夏休みに思いをはせながら夏を過ごしてみるのもいいかもしれません。テーマ:漱石について 2024年6月25日 -

《通常展》テーマ展示 『門』―夏目漱石の参禅―のみどころ

漱石山房記念館2階資料展示室では令和6年7月7日(日)まで、

《通常展》テーマ展示『門』-夏目漱石の参禅-を開催しています。

展示は3章立てで構成しています。

第3章「若き雲水との交流」のコーナーには、

大正3(1914)年から文通をはじめ、自宅に泊めるまで親しくなった

神戸の20代の二人の雲水(修行僧)に宛てた漱石の手紙を展示しています。

この時の雲水の一人・富沢敬道(珪堂)は、後に、

漱石が明治27(1894)年に円覚寺に参禅した際に止宿した円覚寺塔頭・帰源院の

住職になり、敬道宛の漱石の手紙が帰源院に伝わっています。

今回の展示では、帰源院からそのうちの4通をお借りしています。

展示替え後の現在は

富沢敬道宛漱石書簡、4通全てをご覧いただけます。

「私は五十になつて始[初]めて道に志ざす事に気のついた愚物です」

と告白する大正5(1916)年11月15日付の漱石の書簡は、

展示替え前は一部分しかご覧いただけませんでしたが、

現在は広げて展示していますので、

巻紙に筆で書かれた2メートル以上もの手紙全文を

お読みいただけます。

「啓饅頭を沢山ありがたう。

みんなで食べました。

いやまだ残つてゐます。

是からみんなで平げます。」

からはじまり、俳句、漢詩、自身の修業についてと続くこの長い手紙は

徒然なるままに流れるように書かれており、

心を許した二人の関係が読み取れます。

漱石の心の動きを感じ取ることができるこれらの書簡は、

ほとんど公開されることがなく、

実物を確認できる貴重な機会です。

展示会期は7月7日(日)までです。

ぜひ会場にお越しください。テーマ:漱石について 2024年6月20日 -

《通常展》テーマ展示 漱石・修善寺の大患と主治医・森成麟造のみどころ(その4)

漱石山房記念館2階資料展示室では令和5年7月9日(日)まで、

《通常展》テーマ展示 漱石・修善寺の大患と主治医・森成麟造を開催しています。

みどころ(その3)から続きます。森成の処置により一命を取りとめた漱石は、

帰京に堪えられる体に回復するまで約1か月半もの間、

修善寺菊屋旅館に滞在しました。

この間、森成は同宿して漱石の看護に努めます。

夏目漱石寄贈 シガレットケース(個人蔵)

漱石は大量吐血の4日後、まだ体も動かないうちから

「豆腐や雁もどきが食べたい」と言い、その2日後、

ようやく手が動くようになると「瓜もみか何かを」食べたいと言って鏡子に笑われます。

吐血から三週間は鏡子が鶏肉を湯煎して作るスープや重湯、葛湯など、

液状のものしか食べさせてもらえず、献立を考えることを楽しみに過ごしてきた漱石ですが、

9月13日についに固形物が許可されます。

漱石の日記には「四時頃突然ビスケツト一個を森成さんが食はしてくれる。

嬉しい事限なし」と書かれています。

この頃から一日に半片のビスケットを食べることを許可されますが、

寝たきりで食べ物に執着していた漱石はそれでは足りず、

重湯をビスケットに変えるよう森成に談判します。

しかし森成は認めません。

9月16日の漱石の日記には「ビスケツトに更へる事を談判中々聞いてくれず」とあります。

鏡子が野間真綱に宛てた9月27日消印の手紙にも

「ヒスケツトを一枚ふやしてくれ 森成さんはいやにしみつたれだ

これはかりの物ををしむとか おもゆなんぞまづい物食へさせるなら食べてやらないからいひとか

しきりに食物の小言を云て居ります」と書かれていますので、

森成が漱石の要望に毅然と対処して、病身の悪化を防いでいたことがわかります

(書簡は神奈川近代文学館所蔵、本展では写真で展示)。

森成は憎まれ役になりながらも優しい心遣いを忘れませんでした。

漱石の9月19日の日記には「花が凋むと裏の山から誰かゞ取つて来てくれる。

其時は森成さんが大抵一所である。」と書かれています。

10月11日、寝たまま釣台で運ばれて汽車で帰京する漱石の枕元の信玄袋に

野菊の枝を差し込んであげたのも森成でした。

漱石は帰京後、長与胃腸病院に再入院しますが、

そこで森成が自身の看護のために恩師・長与院長の死に立ち会えなかったこと、

漱石も懇意にしていた院長の死にショックを受けぬよう、

訃報の新聞を遠ざけていたことを知ります。

漱石は病室にシガレットケースを取り寄せ、

直筆の下書き「修善寺にて篤き看護をうけたる森成国手に謝す 漱石」

「朝寒も夜寒も人の情けかな」を彫らせて、お礼の品として森成に贈りました。

森成は生涯このシガレットケースを愛用しました。

展示会場には、このシガレットケースと外箱を一緒に展示しています(ともに個人蔵)。

双方保存状態が良く、大切に扱われてきたことが分かります。

二人の深い関係を物語る貴重な資料を、ぜひ会場でご覧ください。テーマ:漱石について 2023年6月20日 -

《通常展》テーマ展示 漱石・修善寺の大患と主治医・森成麟造のみどころ(その3)

漱石山房記念館2階資料展示室では令和5年7月9日(日)まで、

《通常展》テーマ展示 漱石・修善寺の大患と主治医・森成麟造を開催しています。

みどころ(その2)から続きます。

森成麟造

明治43(1910)年8月24日の大患の様子は、

坂元雪鳥「修善寺日記」のほか、

主治医・森成麟造(もりなり・りんぞう)による「漱石さんの思出」と題する回想録にも記されています。

この記録は、昭和7(1932)年から翌年にかけて全11回にわたり

上越の俳句同人誌『久比岐』に連載されました。

森成は明治17(1884)年に東頸城郡菱里村真荻平(現・上越市)に生まれました。

仙台医学専門学校(現・東北大学医学部)を卒業後、東京麹町の長与胃腸病院に勤務します。

「漱石さんの思出」には、仙台医学専門学校在学時にホトトギスに掲載された

「吾輩は猫である」を読み漱石の愛読者となり、

長与胃腸病院では大の漱石党として知られ、病院機関雑誌『春風』に

「吾輩は猫である」を模した「お草履日記」を連載していたことも記されています。

漱石体調悪化の報を受けて修善寺に向かう『久比岐』連載第7回目以降の記事は、

上越郷土研究会発行の『頸城文化』第8号(昭和30(1955)年)に再掲されました。

大患の記録となるこの部分は、

『漱石全集』(第2次)月報第20号(2003年)、

十川信介編集の岩波文庫『漱石追想』(2016年)にも収録されています。

以下に「漱石さんの思出」の8月24日の記録を抜粋します。森成麟造「漱石さんの思出」(『頸城文化 8』(1955年))抜粋

(前略)

サア大変!万事休矣!

私は胸中掻き挘らるる如き苦悶と尻が落ち付かない様な不安とに襲はれ

全身名状すべからざる一種の圧迫を感じた

此現象は畢竟自分が大狼狽して居る結果で

此危急の際僕迄が狼狽しては駄目だと悟つた瞬間

反撥的に度胸がクソ落ち付きに落ち付き払つた。

目前に横たはる臘細工の病体を冷静に物質視すると

其ドツカと胡座をかいて猛然ズプリズブリと注射を施した。

コレデモカ?コレデモカ!と力を籠めて注射を続けた。

病人の腕を握つて検脈して居られた杉本さんは

突然「脈が出て来た!!」と狂喜して叫ばれた。

成程小さい脈が底の方に幽かに波打つて居るのではないか。

此の時の喜び!此時の気持!

只々両眼から涙がホロリホロリと澪れ出るのみである。

(中略)

其後は私は病人に関する一切を引受けた。

看護婦が来着する迄の二日間は全く無我夢中で働いた。

病人に冷水を飲ますべく階下へ降りて

僅か二合入の土瓶を持つて十二三段の階段を登る事さへ頗る苦痛となった。

二三段登つては休み四五段登つては小憩しなければならない程呼吸促迫し

心悸元進し迚も胸苦しかつた。

斯ンナ事で意気地がないと切歯しても事実是が動かない

神身全く綿の如く疲れ果てゝ時々眩暈さへ覚ゆるに至つた。

(後略)この時漱石42歳、森成26歳でした。

憧れの文豪の生命の危機に直面した若き医師の使命感がうかがえます。

本展には、この「漱石さんの思出」直筆原稿も展示しています。

坂元雪鳥の「修善寺日記」直筆原稿の隣に展示していますので、

ぜひ会場で漱石を支えた人たちの息遣いに触れてください。次回のみどころ(その4)は、大患後も続いた漱石と森成の交流についてお伝えします。

テーマ:漱石について 2023年6月14日 -

《通常展》テーマ展示 漱石・修善寺の大患と主治医・森成麟造のみどころ(その2)

漱石山房記念館2階資料展示室では令和5年7月9日(日)まで、

《通常展》テーマ展示 漱石・修善寺の大患と主治医・森成麟造を開催しています。

みどころ(その1)から続きます。

坂元雪鳥

明治43(1910)年8月18日、台風で不通になっていたところようやく全通した東海道線で、

東京朝日新聞社から派遣された坂元雪鳥(せっちょう)と、

長与胃腸病院の森成麟造(もりなり・りんぞう)医師が菊屋旅館に到着します。

避暑地の子どもたちを見舞っていた妻の鏡子も一日遅れで到着します。

寝たきりの漱石は、床の位置を変えてもらい花火を楽しみ、

女中を交えて笑い話をするなど数日間は和やかに過ぎました。

そして「忘るべからざる二十四日」が来ます。

夜八時半ごろ、500グラム吐血した漱石は、脈拍が止まり人事不省に陥りました。

この様子は、雪鳥の「修善寺日記」(『國學』第8輯「坂元雪鳥先生追悼号」

昭和13(1938)年7月、日本大学国文学会発行)に詳しく記され、

その惨憺たる様子の記述は小宮豊隆の『夏目漱石』(昭和13(1938)年7月刊行)にも引用されています。

少し長くなりますが、以下に雪鳥「修善寺日記」の8月24日の記録を抜粋します。坂元雪鳥「修善寺日記」 廿四日

「恐ろしかつた廿四日、午前から先生の顔色が非常に悪い。

衰弱の色顕著になつた。口數を利かれない。

胃部が著しく膨満の体である。午後胃腸病院の杉本氏が来た。

六時過ぎだつたのか診察をした。別室に退いてから大ニ楽観して居る。

予は嬉しさに堪へず直ちに社へ電報を発して

「杉本氏診察の結果大に人意を強うせり」と知らせた。

杉本、森成両氏にウヰスキイを勧めて談して居ると

丁度八時三十分だつたらうと思ふ頃

中庭を隔てた二階の病室の欄干の處へ夫人が現れて

「森成さん早く早く」と手を拍き乍ら悲鳴を揚げられた。

三人は何事とも解せず宙を飛んで行くと‼

先生は今しも唾壺(夫は夫人が右手に先生を抱き左手に持つて居られた)

に一杯血を吐いて居られる。

真蒼になつた先生は眼を瞎いて瞳孔の散大したのが分る。

毛髪も髯も真黒に見える中に生々しい

鮮血がダクダクと流れ出て居る。

予は直ぐ椽側から金盥を持つて来て唾壺と更へた。

森成氏は既に注射の用意をしてる

杉本氏は其便々たる腹を波立たせてシカと先生の手を握つて

先生の顔と森成氏の手許とを見詰めて居る。

金盥には又新たに多量の塊血が出た。

新しい雞の肝臓の様である。

見ると血は夫人の肩を越して三四尺も飛んで居る。

最初我慢に我慢されたのが迸つたのであらう。

汚れたる座蒲團を椽に捨て先生の口辺を拭ひ夫人に着換を勧めて立たせる。

シツカリなさいと励ます。

夫人は森成さん、杉本さんと切な相な声を絞つて居られる。

大丈夫ですから更へていらつしやいと

予は其紅に染んだ夫人の浴衣を見るに忍びず立たしめる。

注射は猶予なく初まつた。

此時既に先生は虚脱に陥いりかけて人事不省だつたのである。」日本近代文学館が所蔵するこの原稿は、現在、本展で展示しています。

時を経てなお力強い、気迫のこもった雪鳥直筆「修善寺日記」をぜひ会場でご覧ください。次回のみどころ(その3)は、主治医として治療にあたった森成麟造医師をご紹介します。

テーマ:漱石について 2023年6月1日 -

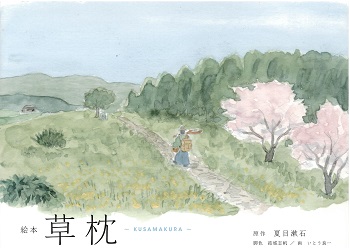

絵本で読む「草枕」 前編

漱石山房記念館ミュージアムショップで扱う書籍の中に、

『絵本 草枕~KUSAMAKURA~』(以下、『絵本 草枕』)という1冊があります。

《通常展》テーマ展示 夏目漱石「草枕」の世界へ―絵本・絵巻・挿絵にみる「草枕」-

(会期:令和4年7月7日(木)~10月2日(日))では、この本の原画も展示されます。

『絵本 草枕』を発行するHalf wayの小須田祐二さんにお話を伺いました。

『絵本 草枕~KUSAMAKURA~』

原作:夏目漱石 脚色:結城志帆 画:いとう良一

発行:小須田祐二(「草枕」絵本化プロジェクト)―『絵本 草枕』を出版しようと思ったのは、どのようなきっかけですか?

(小須田)若い頃から漱石の「草枕」が好きで、いつもお風呂に入りながら文庫本を何度も読み返していました。

「草枕」の中で、画工が書物を読んでいると那美さんが「御勉強ですか」と声をかけてくるシーンがあります。

画工は「勉強じゃありません。只机の上へ、こう開けて、開いた所をいい加減に読んでるんです」と答えますが、

それと同じように私も適当に開いた部分をパラパラと読んでいました。

2016年が漱石没後100年、2017年が漱石生誕150年ということで話題になり始めた頃に、

ふと思いついて「草枕」を初めて最初から最後まで通して読んでみました。

あらためて読み返すと、特に大きな事件は起きないけれども、ほんわかとした美しい物語だと思いました。

絵本にしてみたら、この美しさが見えてくるのでは?と思ったのがきっかけです。―『絵本 草枕』は小須田さんの目論見通り、とても美しい本ですね。

(小須田)画を担当した、いとう良一さんとはある展示会で出会ったのですが、

作品の優しい雰囲気が気に入りまして、直感的に「草枕」の絵本の画を依頼しようと思いました。

漱石の原文を活かしながら絵本用のテキストを作成して、それを元にいとう良一さんに画を描いていただきました。

Ⓒいとう良一

―最初はクラウドファンディングを利用して出版されたと伺いました。

(小須田)2016年11月にクラウドファンディングを開始して、2017年4月に本が出来上がりました。

最初は500部限定で出版して、クラウドファンディング支援者の皆さまに、

物語の舞台になった熊本県玉名市や小天(おあま)温泉の特産品と一緒にお渡ししました。

その後、ご好評をいただいて、玉名市の文化施設「草枕交流館」で販売したり、

小天温泉の旅館「那古井館」では各部屋に置いてくださるようになりました。

漱石山房記念館では現在、ミュージアムショップで販売しているほか、

ブックカフェや図書室で自由に読んでいただくこともできます。

どうぞお気軽にお手にとっていただければと思います。

(後編へつづく)

※引用文の表記は新潮文庫『草枕』(昭和25年初版、平成17年改版)に従いました。テーマ:漱石について 2022年6月29日 -

お庭のザクロが実ってきました

漱石山房記念館の前庭には、漱石の作品にちなんだ植物が植えられています。

初夏の今時期は、ザクロの鮮やかな赤い花が受粉を終えて、

果実に成長するかわいらしい姿を見ることができます。

ザクロは、漱石作品『それから』の中で、

主人公・代助の気分を表す場面に登場します。

「柘榴(ざくろ)の花は、薔薇よりも派手にかつ重苦しく見えた。

緑の間にちらりちらりと光って見える位、強い色を出していた。

従ってこれも代助の今の気分には相応(うつ)らなかった。」

(夏目漱石『それから』岩波文庫、138頁)

暗調を帯びた気分の代助に、ザクロの花は、

「余りに明る過(すぎ)るもの」、堪えがたいものと映ります。

確かに、ザクロの花は濃い緑の葉の中で、

小さいながらも力強く明るく咲いているように見えます。

漱石山房記念館にお越しの際は、ぜひお庭の植物にも注目してみてください。

小説の世界が広がります。テーマ:漱石について 2022年6月27日 -

吾輩は犬派である-野村胡堂の証言-

夏目漱石と言えば、何と言っても猫ですが、実は犬の方が好きだったというのは、

銭形平次で有名な作家・野村胡堂(1882-1963)の証言です。

このことは、昭和34(1959)年に刊行された

『胡堂百話』(角川書店)に載っているものです。私が、はじめて夏目漱石氏の書斎を訪ねた時、漱石邸には猫はいなかった。(中略)

「どうも、すっかり有名になっちまいましてね。

(中略)私は、実は、好きじゃあないのです。

世間では、よっぽど猫好きのように思っているが、犬の方が、ずっと、好きです」(中略)

私は、はっきりと、この耳で聞いた。野村胡堂、本名野村長一(おさかず)は、岩手県紫波郡彦部町出身で、

東京帝国大学法科大学を退学後、報知新聞記者となり、

昭和6(1931)年より銭形平次を主人公とする

数多くの長短篇を発表した時代小説家です。

『胡堂百話』は、胡堂77歳のときの書き下ろしのエッセイ集ですが、

胡堂の記憶は本当なのでしょうか。

実は、胡堂が漱石邸を訪問したときの模様が、

『報知新聞(夕刊)』大正4(1915)年8月25・26日号の連載コラム「楯の半面」に、

「夏目漱石氏 猫の話絵の話」として掲載されています。

当時、漱石は朝日新聞に「道草」を連載中。

胡堂は33歳の報知新聞記者としての取材でした。気爽(きさく)に、

「何でも問ふて下されば、お話しませう」と之には一寸困つた

「お好なものは、時々お書きになる物にも出て来るやうですが、例へば猫とか文鳥とか……」と云へば

「イヤ猫は飛んだ有名なものになりましたが、好きではありませんよ」と笑はれる。

尤も決してお嫌ではないが、何方(どちら)かと云へば先生は犬がお好き、

猫は夫人の方がお好なのだと云ふ、

「アノ猫から三代目のがツイ此間まで居りました」と語る、

遺憾ながら「吾輩の猫」の令孫にお目にかゝる事は出来なかつた。この記事は、無署名原稿だったため、これまであまり注目されてきませんでしたが、

先の『胡堂百話』と内容がほとんど同じで、

間違いなく胡堂が書いた記事であることがわかります。

漱石の生存中に書かれた新聞記事として大変貴重なものです。

なお、荒正人氏の『漱石研究年表』では、記者名を特定していませんが、

8月16日(月)から18日(水)までの取材と推定しています。

この前年10月31日には、漱石自ら命名した犬のヘクトーが死んでいます。

「硝子戸の中」には、初めてもらわれてきた夜のこと、

ジステンパーにかかって入院させたときのこと、犬の遊び仲間のことなどが、

漱石のやさしい筆致で書かれています。

3代目の猫も「硝子戸の中」に登場し、

皮膚病から回復した真っ黒な猫でしたが、

胡堂の取材までに亡くなったことがわかります。

普通、鏡子夫人は猫嫌いだったとされ、本人の証言もありますが、

漱石の目からは、自分よりは猫好きに見えたのかもしれません。

胡堂による漱石への取材は、この後、絵画の話などに発展し、

5分の取材予定が、1時間以上になり、胡堂は恐縮しながら辞去したと書いています。

50年後、胡堂はこのときのことを思い返したのでしょう。「私は、ひょっとしたはずみで、猫の孫にも逢わず、漱石門下にも加わらなかったが、

あの風格は、忘れ難いものがある。」胡堂が感じた強烈な印象と貴重な証言。夏目漱石は、犬派でした。

(漱石山房記念館学芸員 今野慶信)

写真1:

熊本での漱石夫妻と愛犬 明治31(1898)年

写真2:

ヘクトー墓標漱石の俳句「我犬の為に 秋風の聞こえぬ下に埋めてやりぬ」

が見える。松岡譲『ああ漱石山房』より。テーマ:漱石について 2021年6月13日 -

漱石クイズにチャレンジ!

今回は、漱石山房記念館で開催中の「漱石クイズ」をご紹介します。

8月31日(火)までの期間限定で行われている、

小中学生を対象にしたイベントです。

※5月31日(月)まで臨時休館のため、

6月1日(火)より開始しております。

ご来館いただき、

夏目漱石に関するクイズにお答えいただくと、

参加者全員に夏目漱石がデザインされている金メダルをプレゼントします。

(図柄は2種類あり、お選びいただけます。)

漱石メダル 表・横顔

漱石メダル 表・正面

漱石メダル 裏

表面は2種類、

裏面は共通で漱石山房記念館の外観がデザインされています。

昨年に続き2度目の開催となりますが、

前回もご好評をいただき、

たくさんのお子様が挑戦してくださいました。

漱石の人となりがわかる楽しいクイズです。

家族のことや好きな食べ物にまつわるエピソード等々、

きっと100年の時を超えて文豪を身近に感じていただけると思います。

遠方へのお出かけが難しい昨今ですが、

ご家族でお立ち寄りいただき、

楽しいひと時をお過ごしください。

ご来館をお待ちしております。

【実施期間】令和3年6月1日(火)~8月31日(火)

【休館日】 月曜日(祝日の場合は翌平日)

および展示替期間の6月29日(火)、6月30日(水)

【参加方法】

1. 漱石山房記念館1階受付でクイズの問題用紙を受け取る。

2. クイズに答える。漱石山房記念館の展示にヒントが隠れているかも?

3. 漱石山房記念館地下1階事務室でクイズの答えと金メダルを受け取る。テーマ:イベント 2021年6月2日 -

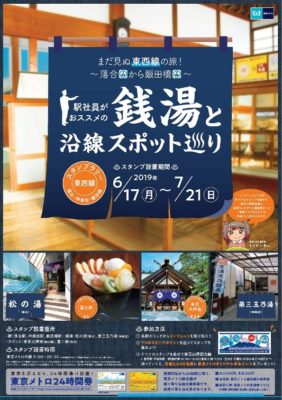

駅社員がおススメの銭湯と沿線スポット巡りスタンプラリー(令和元年6月17日~7月21日)

山道を登りながら、こう考えた。

智に働けば角が立つ。

情に掉させば流される。

意地を通せば窮屈だ。

とかくに人の世は住みにくいこの書き出しで有名な夏目漱石の作品「草枕」は、温泉が舞台となります。

ちょうど良い湯加減の湯船につかると、思わず声が出るくらい幸せな気分になりますね。 ただいま、東京地下鉄株式会社(東京メトロ)では、

ただいま、東京地下鉄株式会社(東京メトロ)では、

東西線落合駅から飯田橋駅間にて、

東京メトロ駅社員がおススメの銭湯・沿線スポットを紹介し、

東西線沿線の新たな魅力をお伝えする、

まだ見ぬ東西線の旅!~落合から飯田橋~

「駅社員がおススメの銭湯と沿線スポット巡りスタンプラリー」を

2019年7月21日(日)まで実施中です。- くわしくは、東京メトロのサイトをご覧ください。

https://www.tokyometro.jp/news/2019/202111.html

当館(漱石山房記念館)は、スタンプラリー達成賞の交換所です。

スタンプラリー達成賞として、東京メトロオリジナル手ぬぐいを、先着5,000名様にお渡ししています。

達成賞交換期限は、2019年7月23日(火)までです。テーマ:イベント 2019年6月26日 - くわしくは、東京メトロのサイトをご覧ください。

-

漱石公園のアジサイが見頃です

漱石山房記念館に隣接している漱石公園のアジサイが見頃をむかえています。

猫塚のうしろに白と青と紫の3種類の色のアジサイが咲いているほか、

公園の入り口付近にはガクアジサイもあります。

雨の日は漱石山房記念館の地下1階にある多目的スペースからも、

ガラス越しに鮮やかなアジサイをご覧いただけます。漱石公園の入り口では、バショウが花をつけています。

2メートルを超えるほど高くのびて、力強く葉を広げているバショウの姿は、

漱石山房記念館内に再現されたベランダ式回廊からもご覧いただけます。

青々とした初夏の庭の景色をお楽しみください。テーマ:お知らせ 2019年6月18日 -

ラジオ収録

本日、休館日の記念館にて、TOKYO FM の番組収録がありました。

番組は「PANASONIC MELODIOUS LIBRARY パナソニック メロディアス ライブラリー」。

毎週1冊「未来に残したい文学遺産」をその本の世界観にあった音楽とともに紹介するというもの。

出演の作家・小川洋子さんと藤丸由華さんと一緒に、当館の半藤末利子名誉館長が2週にわたって出演し、夏目漱石『硝子戸の中』と半藤末利子『漱石の長襦袢』を取り上げます。

放送日と内容は以下のとおりです。お楽しみに!

7月1日(日)午前10時~10時30分:夏目漱石『硝子戸の中』

7月8日(日)午前10時~10時30分:半藤末利子『漱石の長襦袢』

放送局:TOKYO FM (80.0MHZ) JFN系全国38局ネット

テーマ:お知らせ 2018年6月18日 -

《通常展》テーマ展示「漱石と新宿 神楽坂編」開催中!

現在、当館では《通常展》テーマ展示「漱石と新宿 神楽坂編」を開催しています。

今回は、夏目漱石とゆかりの深い新宿のなかでも神楽坂を取り上げています。

当館のある早稲田南町からも程近い神楽坂は、漱石にとって、買い物、食事、寄席通いなど、日常生活のなかで親しんだまちでした。

明治44年、漱石44歳の6月の日記にこのような記述があります。

昨夕紀尾井町を散歩。帰りに牛込見附迄来て、西の空を見るとどす黒い雲が一面にひろがって、それが半円を描いて次第に薄くなつてゐる。中心の所は甚だ濃い、稲妻がさす。神楽坂へ来ると、人が駆け出す。手を出して見ると、雨が一二滴あたつた。植木屋露店悉(ことごと)く荷をしまひかける。寺町で早稲田返りの車にのる。(中略)うちへ〔行〕く坂の所から降り出す、家へ這入ると凄まじい雨が〔の〕音がし出した。

漱石の日記より 明治44年(1911)6月14日「明治37年以前の神楽坂通り」(『新撰東京名所図会』より)

黒い雲と稲妻がさした神楽坂から人力車に乗って、漱石が早稲田南町の「漱石山房」へ帰宅した途端、凄まじい雨が降り出しました。間一髪の初夏のある日の出来事でした。

まもなく関東も入梅をむかえます。突然の雷雨は困り者ですが、雨の神楽坂もしっとりとした風情がありますね。

ぜひ周辺の散策とあわせてお立ち寄りください。

皆さまのお越しをお待ちしております!テーマ:お知らせ 2018年6月2日 -

4万人目のお客様をお迎えしました

本日、有料観覧4万人目のお客様をお迎えしました。

4万人目の来館者となったのは、和歌山県からお越しの慈幸(じこう)さん。

慈幸さんには、小澤主任(写真左)よりささやかな記念品をお贈りしました。

多くのお客様にお越しいただき、ありがとうございます。

今後も皆様に親しまれると共に、魅力的な記念館にするよう運営してまいります。

どうぞよろしくお願いいたします。

テーマ:お知らせ 2018年6月1日 -

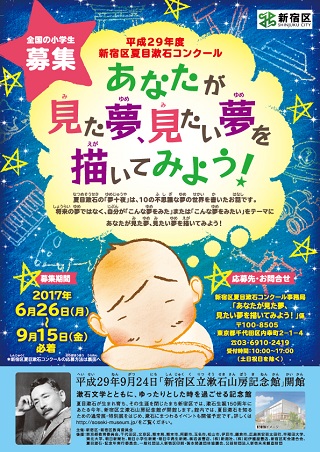

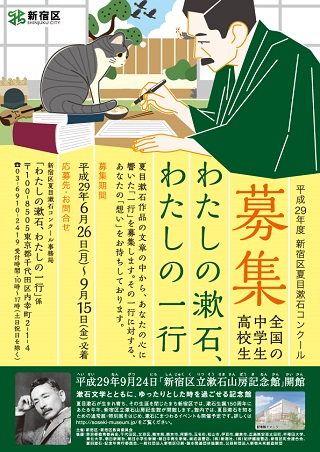

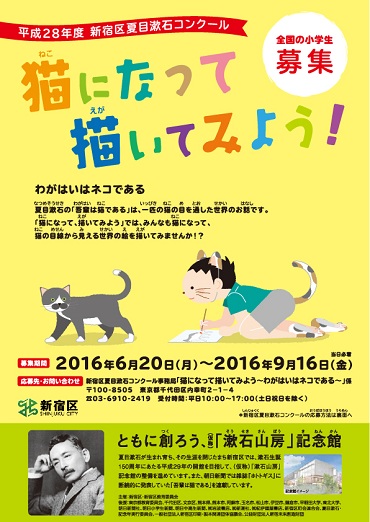

平成29年度 新宿区夏目漱石コンクール開催

今年も「新宿区夏目漱石コンクール」を開催します!

中学生・高校生を対象に読書感想文を、小学生を対象に絵画を、全国から募集します。たくさんのご応募をお待ちしています。

※絵画コンクールのテーマが例年と変わっていますので、ご注意ください。

詳細はイベント一覧をご覧ください。

https://soseki-museum.jp/exhibitionlist/

平成28年度の受賞作品はこちら

http://www.city.shinjuku.lg.jp/kanko/bunka02_002220.html

テーマ:イベント 2017年6月26日 -

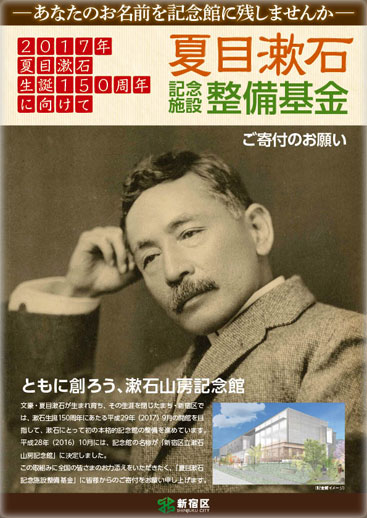

寄付金額が1億1,000万円を超えました

本記念館整備にあたり、現在までに全国の皆さまからいただいたご寄付が、1億1,000万円に達しました。ご厚志をお寄せいただいた皆さまに心より感謝申し上げます。

本基金は資料収集等に活用するため、記念館開館後も継続しますので、引き続き温かいご支援・ご協力をお願いいたします。

❀10万円以上のご寄付で、館内に設置する銘鈑に記名させていただきます。

テーマ:基金 2017年6月23日

テーマ:基金 2017年6月23日 -

梅雨の漱石公園

しとしと雨が降る漱石公園です。

紫陽花も雨に濡れていました。

テーマ:その他 2016年6月27日

テーマ:その他 2016年6月27日 -

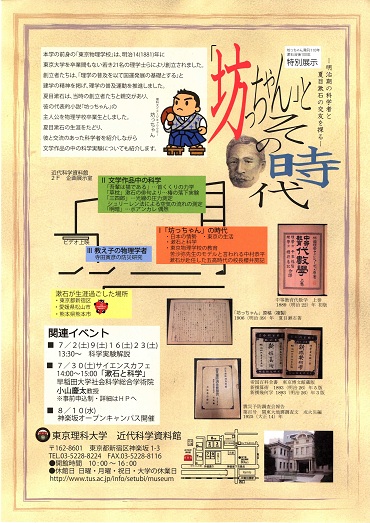

漱石イベントのご案内(「坊っちゃん」とその時代 in 東京理科大学近代科学資料館)

東京理科大学の近代科学資料館にて、6月23日(木)より特別展示「『坊っちゃん』とその時代 ~明治期の科学者と夏目漱石の交友を探る~」が開催されます。

詳細は下記をご覧ください。

【イベント一覧】

https://soseki-museum.jp/exhibitionlist/

【近代科学資料館ホームページ】

http://www.tus.ac.jp/info/setubi/museum/

テーマ:イベント 2016年6月23日 -

平成28年度 新宿区夏目漱石コンクール開催

今年も「新宿区夏目漱石コンクール」を開催します!

中学生・高校生を対象に読書感想文を、小学生を対象に絵画を、全国から募集します。

たくさんのご応募をお待ちしています。

詳細はイベント一覧をご覧ください。

https://soseki-museum.jp/event/

平成27年度の受賞作品はこちら

http://www.city.shinjuku.lg.jp/kanko/bunka02_002110.html

テーマ:イベント 2016年6月16日 -

道草庵に記念館模型を設置しました

漱石公園内にある「道草庵」に、(仮称)「漱石山房」記念館の1/100模型を設置しました。皆様ぜひご覧ください。

テーマ:お知らせ 2016年6月2日

テーマ:お知らせ 2016年6月2日