吾輩ブログ 一覧

-

夏目漱石と刀

漱石の作品や俳句などには度々「刀」や「剣」といった単語が登場しています。

今回は、漱石・夏目家と刀剣との関わりを少しご紹介します。

漱石が生まれた慶応3(1867)年は12月9日に王政復古の大号令が発せられ、

翌年1月には戊辰戦争が起こるなど、漱石が生を受けたのはまさに幕末の動乱期でした。

泰平の世で実用の機会がほぼ失われていた刀剣は、この時に再び実戦で求められるようになっていました。

その戦いによって切り開かれた次の時代になると、廃刀・脱刀を自由とした明治4年の散髪脱刀令、

そして明治9(1876)年、漱石9歳のときの廃刀令により、刀剣はほとんどの需要を失いました。

岡本一平 肉筆漫画『開国六十年史図絵』

この状況を憂いた愛好家は刀剣の保護に努め、

明治33(1900)年には政財界の重鎮が発起人となって刀剣会が創立され、

日本文化を代表する美術品として再評価されるようになります。

その様な時代に生きていた漱石にとって、刀剣はとても身近なものだったことでしょう。

漱石が生まれる前後の時代には、抜刀した泥棒たちが生家に入ってきて、金を持って行ったことがあったといいます。

また、漱石の生家・夏目家も刀剣類を所持していました。

漱石の三番目の兄・直矩の子である夏目孝の著作『偽珊瑚』(土筆社、昭和59年)によると、

天璋院が本法寺に参詣するのに

「夏目の当主は士分ではないが名字帯刀ご免の家柄なので、公認の長めの脇差一本を腰にして従ったと思われる」

とあります。本法寺は夏目家代々の菩提寺でした。

この長脇差は直矩に受け継がれており、「立派な象嵌入りの小柄が鯉口に近いところに納まっていた」そうです。

なお、鯉口は鞘の入り口にあたる部分を指します。

小柄(こづか)は鞘の内側の溝に収められた細工用の小刀(非常時には武器として使用)のことで、

江戸時代以降では装飾品としての意味合いが強くなります。

しかしながら、今日、夏目家ゆかりの刀剣は確認できません。

漱石の随筆「硝子戸の中」には、漱石の二番目の兄である栄之助(直則)が家の懸物や刀剣類を持ちだし、

二束三文で売り飛ばしていたという記述があります。

これだけが原因かはわかりませんが、夏目家に伝わっていた刀剣類は散逸し、

直矩の家に伝わった長脇差もどこかの時点で失われてしまったのでしょう。

家財道具、時には家屋敷まで失われることは、

江戸幕府から明治政府へと移り変わるなかでは珍しいことではありませんでした。

生活のために士族が不要となった刀剣を手放し、市場に多く出回ったことで、刀剣の価値は大暴落しました。

漱石が生きたのは、日本刀が戦いの道具として復古し、受難の時を経て、

美術品として昇華していく時期と重なっていたのです。

最後に、漱石の詠んだ俳句の中から「刀剣」にまつわる句をご紹介します。刀うつ槌の響や春の風 明治29年

太刀佩いて恋する雛ぞむつかしき 明治30年

浪人の刀錆びたり時鳥 明治30年

日当りや刀を拭ふ梅の主 明治32年

抜けば祟る刀を得たり暮れの秋 明治32年テーマ:漱石について 2023年11月30日 -

特別展の見どころ 野上弥生子の漱石への思い

開催中の《特別展》「夏目漱石と野上豊一郎・弥生子」では、

日本近代文学館からお借りした明治40(1907)年1月17日に

漱石が弥生子の習作「明暗」に対して批評した巻紙2通を前・後半で1通づつ展示します(11月20日に展示替え)。

前年の年末に夫の豊一郎が漱石へ葉書でアドバイスを求め、

「明暗」が漱石に手渡された後、漱石がしたためた2通合わせて5メートル近い批評文です。

「非常に苦心の作なり。然し此苦心は局部の苦心也。従つて苦心の割に全体が引き立つ事なし」から始まり、

1通目では7か条に渡って批評を加えた後、

2通目で「実際に就て」と具体的な指摘を同じく7か条に渡って掲げられています。

この2通には日付も差出名も宛名もありませんが、

漱石全集等は漱石の書簡として収録しています。

おそらく豊一郎が直接漱石から託され、弥生子に手渡したものでしょう。

「明暗」は発表されることなく、弥生子の没後に発見されるまで未公開作品となりましたが、

弥生子は講演会などでこの批評文を壇上から披露するなどし、

晩年に至るまで漱石への感謝の思いを持ち続けました。

文化勲章を受章するなど作家としての地位を確立した弥生子ですが、

漱石への感謝の思いを隠すことはありませんでした。

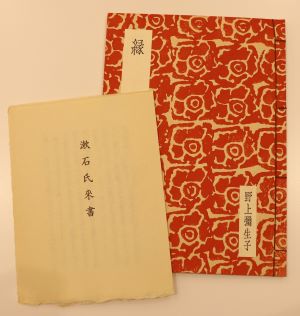

野上彌生子『縁』(成瀬書房)

さて、写真は限定版『縁・父親と三人の娘』で昭和54(1979)年8月に成瀬書房から刊行されたものです。

200部限定出版で、装幀は中川一政、手刷りの木版画装で本文を和紙、

和綴じで製本し、紺染め木綿装の帙に入れ、弥生子の肉筆署名と落款、

そしてシリアル番号の入った出版物です。

弥生子94歳の時の出版ですが、弥生子の力の入れ様が感じられます。

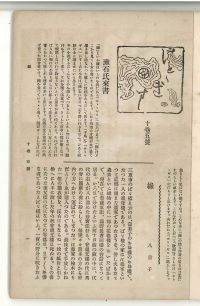

「縁」は『ホトトギス』明治40(1907)年2月号に本名のヤヱ(八重子)の名前で掲載された、

野上弥生子のデビュー作です。

『ホトトギス』明治40(1907)年2月号

「父親と三人の娘」は明治44(1911)年8月にやはり『ホトトギス』に掲載された作品です。

弥生子は、漱石に「明暗」を批評された後すぐに「縁」を書き上げ、

漱石の推薦文(「漱石氏来書」)と共に『ホトトギス』に掲載されました。

「『縁』といふ面白いものを得たから『ホトトギス』へ差上げます。

(中略)しかも明治の才媛が、いまだかつて描き出しえなかった嬉しい情趣を、表しています。

(中略)広く、同好の士に読ませたいと思います。」(「漱石氏来書」)

限定版ではこの「漱石氏来書」までも別刷で添付されており、

弥生子の特別な思い入れが表れているように感じ取れます。

漱石の批評文、そして推薦文。

夫豊一郎を通して行われた漱石の指導は厳しくも温かいものでした。

漱石の「明暗」批評文2通は非常に長いものなので、

会期の前半に1通目を、11月21日(火)からの後半では2通目を展示していますので、

2通ともに観ていただければ幸いです。

(漱石山房記念館学芸員 今野慶信)テーマ:漱石について 2023年11月8日