吾輩ブログ 一覧

-

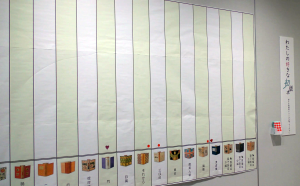

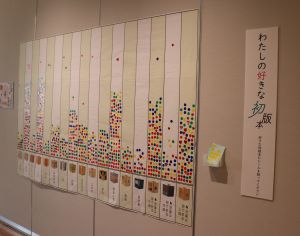

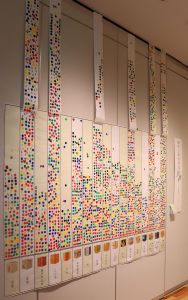

「わたしの好きな初版本」結果発表!

「漱石山房記念館 初版本コレクション」展が

10月6日に無事に終了しました。

ご来館いただいたみなさま、ありがとうございました。

会場内で好きなデザインの初版本にご投票いただいた

「わたしの好きな初版本」の結果を発表します!

スタート!

8月中旬ごろ

第1位 『道草』

第2位 『吾輩は猫である』下編

第3位 『こころ』

『道草』は会期当初から、常に1位または2位という支持を受けていた、

津田青楓による美しい装丁です。

2位は、当館オリジナルグッズのトートバッグにもなっている

『吾輩は猫である』下編。

数多くの漱石の書籍の装丁を手がけた橋口五葉によるものです。

そして、『こころ』は漱石が自ら装丁を行い、

現在も岩波文庫のカバーに使われている

おなじみのデザインです。

4位以降は『虞美人草』『吾輩は猫である』上編と続いていきます。

ご投票いただいた作品は上位になったでしょうか。

総数約3,000票の投票がありました。

上位作品は、投票シールを貼る用紙が2枚目に突入!

最終結果

会期中少しずつ増えていくシールを見るのが、

スタッフ一同とても楽しみでした。

ご投票いただいたみなさま、ありがとうございました。テーマ:漱石について 2024年10月21日 -

鷗外×漱石ブックフェア、開催中!(その2)

文京区立森鷗外記念館では10月7日(土)~令和6年1月14日(日)の期間で

特別展「千駄木の鷗外と漱石~二人の交流と作品を歩く」が開催されています。

漱石山房記念館では森鷗外記念館との連携イベントとして同期間中、

「新宿×文京 漱石&鷗外スタンプラリー」を開催しています。

2館を巡って展示を観覧し、スタンプを集めていただいた方に、

オリジナル缶バッジをプレゼントします。

さらに、鷗外のスタンプを押した台紙のご提示で、漱石山房記念館の観覧料が割引に、

漱石のスタンプを押した台紙のご提示で、森鷗外記念館の観覧料が割引になります。

とてもお得ですので、観覧券を購入する際に忘れずに台紙をご提示ください。スタンプラリーの台紙は、漱石山房記念館と森鷗外記念館のほか、

南天堂書房、往来堂書店、紀伊國屋書店新宿本店の3つの書店で開催されている、

「鷗外×漱石ブックフェア」でも配布しています。南天堂書房と往来堂書店は、どちらも森鷗外記念館から徒歩10分程度の場所にあります。

森鷗外記念館から団子坂を上った先、本駒込駅と白山駅のちょうど中間くらいにあるのが南天堂書房。

明治時代から続く老舗の書店で、漱石門下生の芥川龍之介や菊池寛をはじめ、

永井荷風、志賀直哉、林芙美子など文豪が通ったお店として有名です。

当時は1階が書店、2階が喫茶店で、大杉栄などが集まって議論を交わしたりもしていたそうです。

2023年7月に改築された綺麗な店内の一角に、鷗外×漱石ブックフェアのコーナーが作られています。

コンパクトですが、千駄木ゆかりの作品を中心にセレクトされているのがわかります。

南天堂書房とは反対方向に、森鷗外記念館から団子坂を下った先、

千駄木二丁目バス停のすぐそばにあるのが往来堂書店。

誰でも気軽に立ち寄れる雰囲気の、地域に根差した本屋さんです。

鷗外×漱石ブックフェアのコーナーは、文庫本や新書など、気軽に手に取りやすいセレクトが魅力的です。

店内には谷中・根津・千駄木に関する本も豊富で、森鷗外記念館の展示を見たあと、

千駄木のことをもっと深く知りたくなった時に役立つ本がきっと見つかります。

南天堂書房、往来堂書店を含めてスタンプラリーを巡るには、

白山駅からスタートするのが巡りやすいかもしれません。都営地下鉄三田線 白山駅⇒南天堂書房へ(徒歩3分)⇒森鷗外記念館へ(徒歩12分)

⇒往来堂書店へ(徒歩10分)⇒千駄木二丁目バス停から上58系統早稲田行へ乗車

⇒鶴巻町バス停で下車※⇒漱石山房記念館へ(徒歩10分)※漱石山房記念館最寄りのバス停は白61系統牛込保健センター前ですが、

千駄木方面からの乗り換えがわかりにくいので、乗り換えずに鶴巻町のバス停から徒歩がおすすめです。もしもお時間がありましたら、南天堂書房ゆかりの林芙美子の特別展

「生誕120年記念 林芙美子展-旅人で詩人で傑作書きで-」が

新宿歴史博物館で11月26日(日)まで開催中です。

あわせて立ち寄ってみてはいかがでしょうか。テーマ:お知らせ 2023年10月24日 -

鷗外×漱石ブックフェア、開催中!(その1)

文京区立森鷗外記念館では10月7日(土)~令和6年1月14日(日)の期間で

特別展「千駄木の鷗外と漱石~二人の交流と作品を歩く」が開催されています。

漱石山房記念館では森鷗外記念館との連携イベントとして同期間中、

「新宿×文京 漱石&鷗外スタンプラリー」を開催しています。

2館を巡って展示を観覧し、スタンプを集めていただいた方に、

オリジナル缶バッジをプレゼントします。

さらに、鷗外のスタンプを押した台紙のご提示で、漱石山房記念館の観覧料が割引に、

漱石のスタンプを押した台紙のご提示で、森鷗外記念館の観覧料が割引になります。

とてもお得ですので、観覧券を購入する際に忘れずに台紙をご提示ください。スタンプラリーの台紙は、漱石山房記念館と森鷗外記念館のほか、

紀伊國屋書店新宿本店、往来堂書店、南天堂書房の3つの書店で開催されている、

「鷗外×漱石ブックフェア」でも配布しています。ブックフェア開催中の書店の中で当館に最も近い紀伊國屋書店新宿本店では、

2階BOOK SALONに鷗外×漱石ブックフェアのコーナーが設置されています。

漱石と鷗外に関する本が100タイトル以上、ずらりと並べられていて、

二人の著作だけでなく街歩きや文学さんぽの本など関連書籍も充実していますので、

先に書店でスタンプラリーのお供にしたい本を探してから記念館を巡るのもおすすめです。

新宿側からは、都営バスを使うと2館が巡りやすいかもしれません。

新宿駅東口⇒紀伊國屋書店新宿本店へ(徒歩3分)

⇒新宿五丁目バス停から白61系統練馬車庫行へ乗車

⇒牛込保健センター前バス停で下車⇒漱石山房記念館へ(徒歩2分)

⇒牛込保健センター前バス停から白61系統練馬車庫行へ乗車

⇒江戸川橋バス停で下車して、同じバス停で上58系統上野松坂屋前行へ乗り換え※

⇒団子坂下バス停で下車⇒森鷗外記念館へ(徒歩5分)

⇒森鷗外記念館から往来堂書店、南天堂書房はそれぞれ徒歩10分程度※逆方面から江戸川橋バス停で乗り換える際には、バス停の場所が変わりますのでご注意ください。

読書の秋、書店と文学館を巡りながら文豪の足跡をたどってみませんか?

なお、紀伊國屋書店新宿本店のブックフェアは10月31日(火)までの予定です。テーマ:お知らせ 2023年10月21日 -

ミュージアムショップに新商品が仲間入りしました(後編)

漱石山房記念館のミュージアムショップでは、

展示図録や夏目漱石にまつわるミュージアムグッズ、漱石作品の書籍などを取り扱っています。特に当館のみで販売しているオリジナルグッズは、来館者の皆さまに喜んでいただけるような商品を、

少しずつ増やしていけるように力を入れて取り組んでいます。

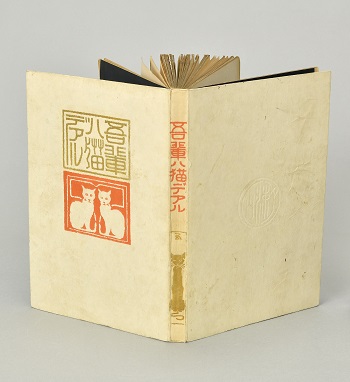

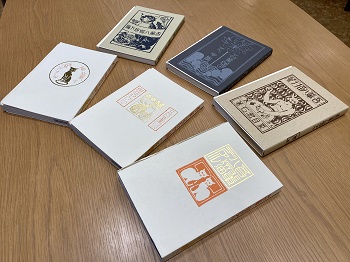

こちらのブログの前編ではこの秋の新商品『吾輩ハ猫デアル』の絵はがきをご紹介しました。

後編では同じく『吾輩ハ猫デアル』の表紙をモチーフにした新商品、和紙ステッカーをご紹介します。『吾輩ハ猫デアル』の初版本の装丁について、夏目漱石はどのように考えていたのでしょうか?

明治38(1905)年8月9日に漱石が『吾輩ハ猫デアル』の装丁を手掛けた橋口五葉宛てに送った葉書には

「御依頼の表紙の義は矢張り玉子色のとりの子紙の厚きものに朱と金にて何か御工夫願度」とあります。

「御依頼の表紙」とは『吾輩ハ猫デアル』上編の表紙のことで、

橋口五葉はこの漱石の依頼のとおりに朱色と金色を用いた装丁で表紙を飾りました。

さらに明治39(1906)年11月11日の橋口五葉宛ての書簡で漱石は中編の表紙について

「今度の表紙の模様は上巻のより上出来と思ひます。あの左右にある朱字は無難に出来て古い雅味がある」

と書いています。どうやら上編に比べて中編のデザインの方がより漱石は気に入ったようです。

この表紙のデザインをステッカーにするにあたって、

当館ではやはり漱石がこだわった部分を再現できればと考えました。

そこで「とりのこ紙」をイメージした和紙素材のステッカー用シートに、

「朱」色と「金」の箔押しで上・中・下編の表紙のモチーフを印刷し、

それぞれ名刺ほどの大きさのステッカーが出来上がりました。

3枚セットで200円(税込み)のお手頃価格で好評販売中です。

さらに、11月27日(日)まで開催している「漱石×芥川スタンプラリー」では

田端文士村記念館と漱石山房記念館を巡ってスタンプを集めた方全員に、

この3種類の中からお好きな柄の和紙ステッカー1枚をプレゼントしています。

無料でご参加いただけるスタンプラリーですので、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。※引用文の表記は岩波書店『定本漱石全集 第二十二巻』(2019年)に従いました。

テーマ:その他 2022年10月31日 -

ミュージアムショップに新商品が仲間入りしました(前編)

漱石山房記念館のミュージアムショップでは、

展示図録や夏目漱石にまつわるミュージアムグッズ、漱石作品の書籍などを取り扱っています。特に当館のみで販売しているオリジナルグッズは、来館者の皆さまに喜んでいただけるような商品を、

少しずつ増やしていけるように力を入れて取り組んでいます。この秋は、こちらのブログでもご紹介した開館5周年記念グッズのほかに、

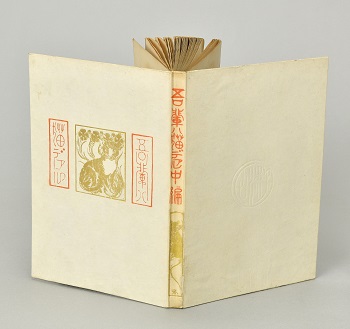

『吾輩ハ猫デアル』の初版本装丁をモチーフにした新商品が2種類、仲間入りしました。1種類目は『吾輩ハ猫デアル』の絵はがきです。

夏目漱石『吾輩ハ猫デアル』の初版本は上、中、下編の3冊に分かれて出版されました。

この3冊は色違いのカバー(ジャケット)にくるまれており、

皆さんがメディア等で目にすることが多いのはこのカバーが付いた状態ではないでしょうか?

『吾輩ハ猫デアル』初版本はこのカバーの下の表紙にも美しいデザインが施されています。

3冊それぞれに個性的な猫のイラストにタイトルの文字が描かれ、

箔押しで豪華に仕上げられているこの表紙デザインは、橋口五葉によるものです。

漱石山房記念館では以前から上編表紙の絵はがきを販売しておりましたが、

今回、中編と下編の絵はがきが仲間入りして、3冊分の絵はがきが揃いました。

どちらの柄も1枚100円(税込み)です。

今後も漱石山房記念館ミュージアムショップでは、

初版本のデザインが気軽に楽しめる絵はがきを充実させていきたいと思います。

(後編に続く)※こちらのブログの写真の本は当館図書室に配架している復刻版です。

絵はがきは当館所蔵の初版本を撮影した写真から作成していますので、

ヤケやシミなども修正しておりません。あらかじめご了承ください。テーマ:お知らせ 2022年10月28日 -

漱石とお菓子

涼やかな気候となり秋を迎えつつありますね。

秋はスポーツの秋、読書の秋、芸術の秋など、いろいろな「~の秋」と呼ばれています。

今回は食欲の秋に着目して、漱石とお菓子についてご紹介します。

本記事でご紹介するお菓子が登場する漱石の作品

(右から岩波文庫『吾輩は猫である』

『草枕』『虞美人草』『思い出す事など 他七篇』岩波書店。

当館ミュージアムショップにて販売中)漱石は医者に止められるほど大の甘党で、作品には随所にお菓子が登場します。

東京朝日新聞の連載終了から今年110年を迎えた「思ひ出す事など」からお菓子の記述を探してみると、

干菓子について触れていました。

漱石はこのころ、胃を悪くし療養生活を送っていました。

病室に生けてあったコスモスを眺めて漱石はこう綴っています。「桂川(かつらがわ)の岸伝いに行くといくらでも咲いているというコスモスも

時々病室を照らした。コスモスは凡(すべ)ての中(うち)で最も単簡(たんかん)で

かつ長く持った。余はその薄くて規則正しい花片(はなびら)と、空(くう)に浮んだように

超然と取り合わぬ咲き具合とを見て、コスモスは干菓子(ひがし)に似ていると評した。」

(「思ひ出す事など」より)当時病身だった漱石は、部屋に生けてあったコスモスから

お菓子を連想してしまうほど甘いものを欲していたのでしょう。そのほかにお菓子の記述を探してみると、

漱石は「草枕」の主人公の口を借りて羊羹(ようかん)の魅力についてたっぷりと語らせています。「あの肌合(はだあい)が滑(なめ)らかに、緻密(ちみつ)に、

しかも半透明に光線を受ける具合は、どう見ても一個の美術品だ。

ことに青味を帯びた煉(ねり)上(あ)げ方は、玉(ぎょく)と蠟石(ろうせき)の雑種の様で、

甚だ見て心持ちがいい。のみならず青磁の皿に盛られた青い煉羊羹は、

青磁のなかから今生れたようにつやつやして、思わず手を出して撫(な)でて見たくなる。

西洋の菓子で、これ程快感を与えるものは一つもない。

クリームの色はちょっと柔かだが、少し重苦しい。

ジェリは、一目(いちもく)宝石の様に見えるが、ぶるぶる顫(ふる)えて、

羊羹程の重みがない。

白砂糖と牛乳で五重の塔を作るに至つては、

言語道断の沙汰(さた)である。」(「草枕」より)最後にでてくる「白砂糖と牛乳で五重の塔」とは

デコレーションケーキのことです。なんともユーモア溢れる表現です。

「草枕」の主人公は画工という設定上、

優れた観察力があるということを強調するためにあえて事細かに書いた文章かもしれませんが、

それにしても羊羹の色合いの深さや形態を的確に捉えており、

漱石の羊羹に対する思い入れの深さが伝わります。

羊羹は「草枕」以外にも「吾輩は猫である」や「虞美人草」などにも登場するので、

お好きだったのでしょう。今回ご紹介したお菓子以外にも、漱石作品には多くのお菓子が登場します。

漱石が描くお菓子に着目しながら作品を読んでみるのも一興ではないでしょうか。※引用文の表記は岩波文庫『思い出す事など 他七篇』(1986年)、

岩波文庫『草枕』(1929年初版、1990年改版)に従いました。テーマ:漱石について 2021年10月5日 -

ボランティアレポート2 猫の墓

漱石山房記念館では、ボランティアガイドが

漱石の書斎の再現展示室の展示解説を行っていましたが、

現在は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休止しています。

そこで、この吾輩ブログではボランティアガイドによるレポートをお届けしてまいります。11年飼っていた猫が8月末に亡くなりました。

突然、具合が悪くなったのではありません。

1年前、猫は後足に血栓ができ危うく命を落とすところだったのです。

その後何とか生き延びましたが、今年の暑い夏は越せませんでした。

私は昨年の4月に、漱石山房のボランティアになりました。

猫が1年前倒れたとき、漱石の猫の墓のことが頭に浮かびました。

そして漱石が詠んだ俳句のことも。

此の下に稲妻起こる宵あらん

和田利男「漱石の鳥獣悼亡句」(『漱石の詩と俳句』めるくまーる社、1974年)によると、

「明治41年9月、例の『吾輩は猫である』のモデルにされた猫が死んだ。

この句はその猫の墓標に漱石が書いてやったものである。

『永日小品』の中に「猫の墓」という一章があり、

「早稲田へ移つてから、猫が段々瘠せて来た。」という書き出しで、

しだいに弱って行って遂に死に至るまでの容態がくわしく描写されている(中略)

「稲妻」はこの句の季語になっているが、

実は夜空の電光そのものをいっているのではなく、

ここでは猫の目の光の比喩として用いたものである」

とあります。

この句について和田氏はさらに

「滅びゆく生命の火花を双の目にともした猫の最期の憐れさが、

漱石の眸裡にいつまでも焼きついていたに違いない。」

としています。

また、大正3(1914)年に漱石は

ちらちらと陽炎立たちぬ猫の塚

と詠んでいます。

「此の下に」の句から6年余の歳月が流れていますが、

漱石が生死の境を彷徨した修善寺の大患もその間にありました。-280x400.jpg)

私の話にもどります。

猫が1年前、生死の境をさまよっている頃、

私も漱石のように猫が亡くなったら俳句を作ってみようかと思いました。

しかし頭に浮かびませんでした。

ちょうど書道教室に通い始めた頃でしたので、

かわりに猫を詠んだこの2句を書いてみることにしました。

その後1年間、猫は家の近くの犬猫病院に通院し、

この夏再び入院することになりました。

するとすぐに病院から呼ばれ、駆けつけましたが間に合いませんでした。

亡くなった亡骸を、タオルケットに包み、両手で抱いて病院を出ました。

まだ温かく生きているようでした。

しかし妙に重く感じました。

そういえば今までこんなに長く抱いたことがなかったことに気づきました。

猫は抱かれるのが好きではなかったのです。

人間と同じように四十九日後、両親がねむる墓の中に入れました。

子猫のときから世話をした妻には、

漱石山房で買った猫のコーヒーカップを贈ることにしました。注1:現在、漱石山房記念館に隣接する漱石公園にある猫の墓(猫塚)は、

『吾輩は猫である』のモデルとなった猫の十三回忌にあたる大正9(1920)年に、

夏目家で飼われた生き物たちを供養するため、

漱石の長女・筆子の夫・松岡譲が造らせたものが、

昭和20(1945)年に空襲で損壊し、

その残欠を利用して昭和28(1953)年に再興されたものです。(漱石山房記念館ボランティア:松本民司)

テーマ:その他 2020年10月20日 -

ボランティアレポート1 「漱石山房記念館」開館の思い出

漱石山房記念館では、ボランティアガイドが

漱石の書斎の再現展示室の展示解説を行っていましたが、

現在は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休止しています。

そこで、この吾輩ブログではボランティアガイドによるレポートをお届けしてまいります。今から丁度3年前、平成29年9月24日(日)に、

夏目漱石没後100年(平成28年)及び生誕150年(平成29年)を記念して、

早稲田南町に「漱石山房記念館」がオープンしました。

当日、私はボランティアガイドの為、

近くのお店でコーヒーを飲みながら研修書を読み直し、

地階から2階までの展示図をしっかりと頭に入れました。

その日は朝から天気も良く、9時半頃出陣すると、

玄関前には既に50人程の入場整理券を手にした人達が並んでいました。

矢張り相当な人気がある模様です。現在のボランティアガイドは主に漱石の書斎の再現展示室を解説していますが、

オープン直後は館内数箇所の解説をしており、私の担当は2階展示室で、

明治大正に出版された漱石の作品『吾輩ハ猫デアル』、

『虞美人草』、『三四郎』などの貴重な資料が並んでいました。

さらに門下生との書簡や絵葉書、漱石の原稿や遺品、

作品の解説、漱石の人脈図等々、

まさに記念館の本丸のような展示品です。

未だ入館者の居ない静かな展示室に立つと、

何回も研修して来た事が懐かしく思い出されました。

オープン初日は人が多く、ほとんど解説をする事もなく、

来館者の誘導が主な仕事でしたが、

10月~11月になると次第に来館者数も落ち着き、

ゆっくりとガイドをする事が出来ました。その時の印象的なエピソードを一つ、思い出してみます。

ある日、私が漱石の書斎の再現展示室でガイド待機中に、

一人の男性が質問にいらっしゃいました。

「漱石の書斎の右側にある調度品は何ですか?」

この質問は初めてでした。

私は漱石がロンドンから持ち帰った家具かと思っていましたが、男性は

「私はインテリアを扱っている者ですが、ちょっと調べさせてください。」

と希望されたので、事務室にご案内しました。

職員がその男性のお話をお伺いしたところ、

後日調査をしたいということになり、

しかるべき手続きの後に、詳しく調査をされたそうです。

その結果、辞書などの分厚い書物を読むための

「書見台」ではないか?ということがわかりました。そのほかにも開館直後の時期はたくさんの質問を受け、

色々な方とお話をすることができました。

英国留学時代の漱石のブルー・プラーク

(イギリスで著名人がかつて住んだことがある建物に設置されている銘板)

をご覧になったという、ロンドンに住んだ事のある方。

「夢十夜」を朗読するために勉強にいらっしゃったという方。

漱石ゆかりの地を廻っているという方には、神楽坂の地図をお渡ししました。

当然の如く博識の方が多く、この得難き貴重な体験を大事にしようと思いました。(漱石山房記念館ボランティア:立脇清)

テーマ:その他 2020年10月15日 -

《特別展》救い出された文学コレクション‐亘理町・江戸家資料の世界‐ の見どころ(令和元年9月18日~11月24日)

令和元(2019)年9月18日(火)~11月24日(日)漱石山房記念館 2階展示室にて

《特別展》救い出された文学コレクション‐亘理町・江戸家資料の世界‐ を開催しています。

展示の詳細は以下のページをご覧ください。

当館の展示情報 > 《特別展》救い出された文学コレクション‐亘理町・江戸家資料の世界‐

今回は、宮城県亘理町荒浜地区で、

江戸時代から続く豪商・江戸清吉が集めた「江戸家資料」を展示しています。

江戸清吉は、単にコレクターだけではなく、

作家本人、あるいは、作家に近しいお弟子さんに連絡を取り、

手に入れた資料が本物かどうか鑑定してもらうことに寸暇を惜しみませんでした。

そんな熱心なやり取りの手紙やはがきをご覧いただけます。展示の資料で目玉は、

夏目漱石が漱石山房原稿用紙を使用して執筆した作品のなかで、現存するもっとも古い原稿「文鳥」です。

橋口五葉によって龍がデザインされた一行19文字の草色罫線の原稿用紙に書かれた原稿18枚が、

きっちりと1冊のスクラップ帖にまとめられています。漱石関連資料以外でも、貴重な資料が集められており、

国木田独歩の熱い思いが伝わる長文の恋文や森鷗外の「北條霞亭(ほうじょうかてい)」の原稿、

新宿ゆかりの文学者である泉鏡花・田山花袋の原稿、

そして、幕末の重要人物・勝海舟の書状も見どころの一つです。これらの資料は、地震や津波で被災しました。

しかし、文化財レスキューの活動によって展示できるまでになりました。

この活動がなければ、この展示はなかったといっても過言ではありません。

普段、なかなか知ることができない

文化財レスキューという活動もあわせてご紹介しています。ギャラリートーク(担当学芸員による展示解説)

日時:10月19日/11月2日・16日/12月14日の各土曜日 14時~(30分程度)

会場:漱石山房記念館2階展示室

申込:不要 ※小中学生無料。高校生以上は観覧券が必要です。リーフレット

《特別展》救い出された文学コレクション‐亘理町・江戸家資料の世界‐

リーフレット(A4判 28頁)200円(税込)は、ミュージアムショップにて販売中です。皆さまのご来館をお待ちしております。

テーマ:お知らせ 2019年10月17日 -

ミュージアムショップの新商品②

10月27日(土)からミュージアムショップで販売を開始した商品を、先日に続いてご紹介いたします。

1点目の商品は、ノートです。

サイズはA5・64ページ。

津田青楓 画「漱石先生読書閑居之図」(大正10年)が、表紙いっぱいにデザインされたノートです。中は白地の横罫で、上部に猫のイラストが描かれています。

表紙の絵には、漱石山房で漱石が椅子で寛ぎ読書をしている様子が描かれ、大正5年9月漱石作の漢詩が書き添えられています。

価格は200円です。

2点目の商品は、竹しおりです。

竹製のしおりです。

大きさは、縦134mm×横22mm。文庫本などにぴったりのサイズです。

当館所蔵の短冊や写真を掲載したもので、5種類あります。価格は、各200円です。

1 「すみれ程な小さき人に生れたし」

2 「藪陰や飛んで立つ鳥蕎麦の花」

3 「菊の花硝子戸越に見ゆる哉」

4 漱石と妻・鏡子の見合い写真

5 猫の墓写真(昭和3年撮影)と猫のイラストノートもしおりも日常的に使うことができ、漱石を身近に感じていただけるのではないでしょうか。

ご来館の記念に、ぜひどうぞ。

テーマ:お知らせ 2018年10月30日 -

ミュージアムショップの新商品①

本日より、新商品の発売を開始しました。

1点目の商品は、漱石と門下生の顔が描かれた手ぬぐいです。

漱石山房には、漱石を師と慕う門下生達が出入りしていましたが、その中の「漱石十弟子(画家 津田清楓の選で、実際は11人)」(松根東洋城・寺田寅彦・小宮豊隆・鈴木三重吉・森田草平・安倍能成・阿部次郎・野上豊一郎・内田百閒・赤木桁平・岩波茂雄)の顔が描かれています。

イラストは今回の描きおろしです。

手ぬぐいの大きさは、縦910mm×横380mmです。

価格は600円です。

2点目の商品は、マグネットです。

2種類のデザインがあります。価格は150円です。

A 津田青楓 画讃 「漱石先生像」

B 漱石の肖像写真

Aは、木曜会に出入りし漱石に油絵を教えた、画家 津田青楓の「漱石先生像」です。左側には、大正5年9月漱石作の漢詩が書き添えられています。

Bは、大正元年9月 小川一眞氏の撮影による漱石の写真で、千円札の肖像画の元になった写真として知られています。

大きさは、縦78mm×横53mm、縁部分の色は青と白で、雰囲気が異なります。

2つセットで使っても素敵です。

どちらも、新宿区のオリジナルグッズで、当館のみでの販売です。

ご来館の際は、ぜひミュージアムショップでご覧ください。

テーマ:お知らせ 2018年10月27日 -

職場体験・・中学生の書いた「記念館の見どころ」④

9月4日(火)~6日(木)、新宿区立落合第二中学校の中学2年生が職場体験に来ました。

受付など色々な仕事を体験し、ブログ記事「記念館の見どころ」を作成しました。ここでご紹介いたします。

紹介されている「道草庵」は、隣接する新宿区立漱石公園にあります。

テーマ:その他 2018年10月24日 -

特別展の資料から 2

現在開催中の特別展「漱石追慕のかたち―漱石、筆子、そして松岡譲」(11月25日(日)まで)で展示中の資料をご紹介します。

「漱石遺墨を伝える」

戦前刊行された、さまざまな『漱石遺墨』『漱石遺墨集』が並びました。

ここでいう「遺墨」とは、故人が書き残した書画のことです。

漱石没後、大正9(1920)年に遺墨展が開催され、多くの人々を魅了しました。それらの作品を纏めた遺墨集が大正11(1922)年から翌年にかけて春陽堂から刊行されますが、それ以前にも『漱石遺墨』が作られていました。今回の展示では、新たに確認された漱石一周忌の折に刊行された『漱石遺墨』をはじめとする、多くの資料を展示しています。

今回、中島国彦氏(早稲田大学名誉教授)による『漱石遺墨』についての調査の結果を、「『漱石遺墨』という幻の1冊」と題した解説パネルで紹介していただきました。是非合わせてご覧ください。

現在展示している『漱石遺墨』『漱石遺墨集』

1.『漱石遺墨』 大正6(1917)年12月

漱石一周忌の際に作られ、縁故ある人々に配布されたものです。これまで存在が確認されずにきたものですが、今回、中島国彦氏所蔵の一本がこれであることが判明し、展示することができました。志賀直哉から漱石の長男・純一に宛てた『漱石遺墨』を贈られた御礼のはがき(大正6年4月21日付)や、芥川龍之介から松岡譲に宛てた『漱石遺墨』を二、三冊頂けないかと尋ねている書簡(大正7年6月19日付)も展示しています。2.『漱石遺墨』(第二) 大正8(1919)年 12月

2016年11月に秀明大学で開かれた「夏目漱石展」において、川島幸希氏によって初めて紹介され、展示されました。大正7年12月の三回忌に向けて刊行が計画されましたが、大幅に遅れたことが、「夏目漱石展」で紹介された鏡子夫人の挨拶文(大正8年12月6日付)に記されています。3.『漱石遺墨集』 大正11(1922)年12月~12(1923)年9月 夏目純一編 春陽堂

回忌の記念のための私家版ではなく、市販用として刊行されたもので、大正11年から翌年にかけ、隔月1冊ずつ刊行された5冊本です。図版は各10点で、計50点が掲載されています。この『漱石遺墨集』が刊行される際に発行された「内容見本」のための資料も展示しています。4.『漱石遺墨集』 昭和10(1935)年5月 岩波書店

絵画12点、俳句や漢詩などの書10点が掲載されています。掲載されている22点のうち、13点は岩波茂雄所蔵(旧蔵を含む)のものです。※2と4については、特別展開始後に収集したため、10月20日(土)から展示しています。資料収集にあたりご協力を賜りました中島国彦氏に、心より御礼申し上げます。

テーマ:お知らせ 2018年10月21日 -

5万人目のお客様をお迎えしました

本日、有料観覧5万人目のお客様をお迎えしました。

愛知県からお越しのお客様で、当館館長(写真左)よりささやかな記念品をお贈りしました。

多くのお客様にお越しいただき、まことにありがとうございます。

今後も皆様に親しまれ、魅力的な記念館になるよう運営してまいります。

どうぞよろしくお願いいたします。

テーマ:お知らせ 2018年10月19日 -

職場体験・・中学生の書いた「記念館の見どころ」③

テーマ:その他 2018年10月12日

-

特別展の資料から 1

現在開催中の特別展「漱石追慕のかたち―漱石、筆子、そして松岡譲」(11月25日まで)で展示中の資料をご紹介します。

夏目漱石《ダリア図》

今回の特別展チラシの表紙を飾っている夏目漱石が描いた《ダリア図》。

13.8×9.9㎝の小さな絵で、額に入っています。

この絵について、漱石の長女・筆子がエピソードを書き残しています。(「父漱石」(漱石全集月報第18号 昭和4年8月 第18回配本付録)『漱石全集月報 昭和3年版 昭和10年版』(岩波書店)所収)

筆子が小学校5~6年生の頃(明治43~44年頃)、子ども部屋で絵を描いている筆子に、「下手だなひとつ描いてやらうか」と描いてくれたのが、ダリアの絵だそうです。

このことを書いた筆子の執筆メモも今回展示しています。

漱石が娘のために描いた絵と、娘から見た漱石の思い出を記したメモが同じ会場で展示されています。是非ご覧下さい。

※松岡筆子「父漱石」は地下1階図書室でお読みいただけます(『漱石全集月報 昭和3年版 昭和10年版』)。

テーマ:お知らせ 2018年10月8日 -

職場体験・・中学生の書いた「記念館の見どころ」②

9月5日(水)~7日(金)、新宿区立西早稲田中学校の2年生が職場体験に来ました。

受付など色々な仕事を体験し、ブログ記事「記念館の見どころ」を作成しました。ここでご紹介いたします。

中学生もおススメしてくれた再現展示室。

書斎は、県立神奈川近代文学館所蔵の漱石の遺品、東北大学附属図書館所蔵の漱石旧蔵書を模して再現されています。

テーマ:その他 2018年10月4日 -

寄付金額が1億2,000万円を超えました

本記念館整備にあたり、現在までに全国の皆さまからいただいたご寄付が、1億2,000万円に達しました。ご厚志をお寄せいただいた皆さまに心より感謝申し上げます。

記念館では、漱石に関する資料、「漱石山房」や漱石を取り巻く人々に係わる資料を中心に資料の収集を行い、未来に継承していきます。引き続き温かいご支援・ご協力をお願いいたします。

❀10万円以上のご寄付で、館内に設置する銘鈑に記名させていただきます。

テーマ:基金 2017年10月30日

テーマ:基金 2017年10月30日 -

来館者数が1万人を突破しました!

漱石山房記念館の来館者数(有料観覧者)が1万人を突破しました。

先週あたりから指折り数えておりましたが、週末は選挙や台風で達成ならず…。

週が明けて、開館からちょうど1ヶ月経った10月24日に記念すべき1万人目の来館者となったのは埼玉県からいらっしゃった山村さん。

山村さんには記念館のグッズなどをお贈りしました。

今後も多くのお客様に来ていただけるように努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。

1万人突破のパネルを持って笑顔の山村さんと新宿未来創造財団の佐藤事務局次長

テーマ:お知らせ 2017年10月25日 -

ふれあいフェスタに出展しました

10月16日(日)に戸山公園で開催されたふれあいフェスタに、新宿区立漱石山房記念館PRブースを出展しました。ブースでは漱石にまつわるミニクイズを実施、読書にぴったりのコーヒーを提供しました。また、大新宿区まつり法被カラーのPepperくんも登場し、記念館の紹介をしてくれました。

テーマ:その他 2016年10月27日

テーマ:その他 2016年10月27日