吾輩ブログ 一覧

-

猫たちのご案内

夏目漱石作品の中には猫がたくさん登場します。

「吾輩は猫である」には、

我輩は波斯(ペルシャ)産の猫のごとく黄を含める淡灰色に漆のごとき斑入りの皮膚を有している。「硝子戸の中」の中でも、

ある人が私の家の猫を見て、「これは何代目の猫ですか」と訊いた時、

私は何気なく「二代目です」と答えたが、あとで考えると、

二代目はもう通り越して、その実三代目になっていた。

初代は宿なしであったにかかわらず、ある意味からして、だいぶ有名になったが、

それに引きかえて、二代目の生涯は、主人にさえ忘れられるくらい、短命だった。(中略)

その後へ来たのがすなわち真黒な今の猫である。そんな様々な猫たちが、漱石山房記念館の展示順路をご案内しています。

展示をご覧になりながら、この猫たちにも会いに来てください。

そして、夏目漱石作品の中の猫探しもしてみてはいかがでしょうか。テーマ:漱石について 2019年5月29日 -

全集未収録資料、展示初公開資料を展示しています(令和元年5月14日~6月30日)

令和元(2019)年5月14日(火)~6月30日(日)漱石山房記念館 2階展示室にて

《通常展》テーマ展示 新収蔵資料展 漱石「「土」に就て」のメッセージ

「面白いから読めといふのではない 苦しいから読めといふのだ」

を開催しています。 展示の詳細はこちらをクリック

新たに購入した夏目漱石の直筆原稿「「土」に就て(つちについて)」

を当館では初めて展示するとともに、

「土」の作者である長塚節(ながつか たかし)の

関連資料をご紹介しています。

さらに、今回特別にお借りすることができた

・夏目漱石 長塚節あて書簡 明治43(1910)年6月11日

は『漱石全集』にも未収録の貴重な資料です。

また、

・森田米松(草平) 長塚節あてはがき 明治43(1910)8月14日

・森田米松(草平) 長塚節あて書簡 明治43(1910)9月1日

・森田米松(草平) 長塚節あてはがき 明治43(1910)9月28日

の3点も今回お借りしたもので、

『長塚節全集』には収録されていますが、展示初公開の資料です。

加えて今回は漱石山房記念館に近年ご寄贈いただいた、

・夏目漱石 書簡 メモ 貼り交ぜ屏風

・赤木桁平旧蔵の夏目漱石筆「古来聖賢寂莫」扁額

・漱石(金之助)と坪内逍遥(雄蔵)の名が並んでいる東京専門学校専修英語科卒業證書

・漱石の妻の実家である中根家に伝わった夏目家の道具類(お盆、鏡、重箱)

などの資料も当館では初めて公開しています。

まだあまり知られていない資料をご覧いただけるチャンスですので、

ぜひこの機会に漱石山房記念館にお越しください。

テーマ:お知らせ 2019年5月17日 -

香日ゆらさんの「漱石作品湯呑」ショップにて販売中

香日 ゆら(コウヒ ユラ)さんは、青森県生まれの漫画家です。

著書に『先生と僕 夏目漱石を囲む人々』『漱石とはずがたり』『夏目漱石解体全書』など、

夏目漱石や弟子をモチーフとした作品があります。特に、『先生と僕 夏目漱石を囲む人々』は、

夏目漱石の生涯と、正岡子規・中村是公・高浜虚子・寺田寅彦ら友人・門下・家族との

交流を描く四コママンガで、

漱石の学生時代から教師時代、ロンドン留学、作家デビューまで描かれています。

漱石山房記念館ブックカフェにもご用意しておりますので、

お立ち寄りの際はご一読されてみてはいかがでしょうか。さて、

その香日ゆらさんのグッズをショップにて販売をはじめました。

夏目漱石の執筆作品名を原稿用紙にずらりと並べたデザインの、なんと、湯呑です。「爪の何とかを煎じて……」というわけにはいきませんが、

文豪気分で一服いかがでしょうか。

香日ゆら「漱石作品湯呑」

素材:陶器

大きさ:直径約6.5cm、高さ約9.0cm

重さ:約220g(箱を含めると約240g)

価格:1300円(税込)テーマ:お知らせ 2019年5月4日 -

三重吉のネーブルアイスクリーム、完売しました

の期間限定メニューとしてCAFE SOSEKIで販売していた、

「三重吉のネーブルアイスクリーム」はご好評につき、完売しました。

CAFE SOSEKIではほかにも漱石にちなんだ「柿アイスクリーム」をご用意しています。

使用しているのは広島県安芸太田町が特産の「祇園坊柿」。

安芸太田町は今回の展示でご紹介している、加計正文の郷里です。

また、漱石は明治38年11月1日付の鈴木三重吉宛の絵はがきで

「拝啓本一日広島の柿と厳島の貝を頂戴。

御心にかけられわざわざ御送り被下難有存候。

先達加計君がきてとうとう僕の音声を蓄音機へ入れて帰りました(後略)」

さらに11月2日(日付推定)のはがきで

「頂戴仕った柿を其後食つて見た処非常に旨いですよ。

毎日食後に一つ宛たべます。家内のものもたべます(後略)」

と書いています。

ちょうど今回の特別展でご紹介している時期のはがきです。

冷たいものが恋しくなるこれからの季節、

展示を観覧した後には、アイスクリームで一息ついてはいかがでしょうか?

テーマ:お知らせ 2019年4月27日 -

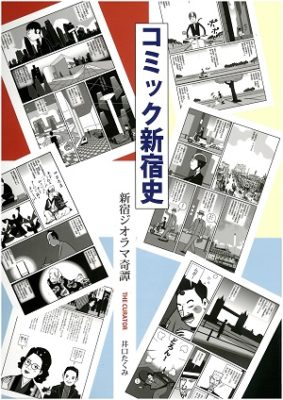

『コミック新宿史 新宿ジオラマ奇譚』が発行されました

新宿区立新宿歴史博物館の開館30周年を記念して、

平成31年3月に『コミック新宿史 新宿ジオラマ奇譚』

編集・発行/公益財団法人新宿未来創造財団 新宿区立新宿歴史博物館

コミック製作・デザイン/井口たくみ

が 発行されました。

新宿歴史博物館の職員が描いた、ちょっと不思議なコミックです。

主人公の未来創丸は伊賀忍者の子孫で、架空の博物館の学芸員。

彼は自分が作った新宿史のジオラマに迷い込み、

この街の文化・風俗と新宿人たちの心意気を見つめます。

コミック製作者によると、製作期間は企画も含めて約2年間。

新宿歴史博物館が発行するコミックなので、主人公の職業を「学芸員」に、

ミュージアムの場所を新宿歴史博物館と同じ「四谷三栄町」にしたのだそうです。

「伊賀忍者の子孫」という主人公のバックボーンも、

四谷三栄町がかつて北伊賀町と呼ばれていたことからの発想で、

歴史的な学習要素も踏まえながら、フィクションとしても面白い読み物にするため、

工夫を重ねたとのこと。

「Model5 漱石先生ごきげんよう」の章には、

夏目漱石をはじめ、木曜会に集った人々の顔が描かれているほか、

漱石山房記念館のどこかで見かけたような黒猫の姿も……??

各章の終わりには新宿歴史博物館学芸員による解説が掲載され、

読み応えたっぷりの一冊となっています。

「内藤新宿年代記」②の解説は「石綿猿肘丸」が担当していますが、

こちらはとある学芸員の狂名(狂歌作者として用いる号)だとか。

主人公は現代からタイムスリップして1960年代から縄文時代へと歴史を遡り、

ラストシーンでは新元号への改元前夜、平成最後の夜が描かれています。

まさに新元号への改元をひかえた今、手に取ってみてはいかがでしょうか?

新宿歴史博物館、漱石山房記念館のミュージアムショップのほか、

林芙美子記念館、佐伯祐三アトリエ記念館、中村彝アトリエ記念館、

新宿コズミックセンター、新宿文化センターで販売しています。

『コミック新宿史 新宿ジオラマ奇譚』

編集・発行:公益財団法人新宿未来創造財団 新宿区立新宿歴史博物館

コミック製作・デザイン:井口たくみ

発行年月日:2019年3月30日

頒布価格:1000円(メンバーズ倶楽部価格 800円)

重さ:780g A4判 233頁テーマ:その他 2019年4月23日 -

特別展「漱石と鈴木三重吉」開催中(平成31年3月19日~令和元年5月6日)

ただいま、漱石山房記念館では特別展「漱石と鈴木三重吉 広島の加計正文との交流を軸に」を開催しています。

この特別展では、漱石門下生のひとり・鈴木三重吉が、その親友 加計正文(かけ まさふみ)に宛てた手紙を軸に、

漱石との交流、三重吉の小説家時代、三重吉が創刊した『赤い鳥』についてご紹介しています。

漱石の肉声が録音されたロウ管式蓄音機とロウ管をはじめ、

今回初めて公開される資料が多数あります。

残念ながら現在はロウ管の劣化により漱石の肉声は再生不能ですが、

蓄音機を目の前にすると色々な想像が膨らみますね。

会期中は『赤い鳥』朗読会や、記念講演会も開催します。

また、本特別展図録や、三重吉の関連書籍もミュージアムショップで販売中です。

ぜひ、お手にとってご覧ください。

特別展「漱石と鈴木三重吉 広島の加計正文との交流を軸に」

会期 平成31(2019)年3月19日(火)〜令和元(2019)年5月6日(月・振替休日)

休館日 4月8日、15日、22日の各月曜日

テーマ:お知らせ 2019年4月4日

テーマ:お知らせ 2019年4月4日 -

漱石公園のサクラが咲き始めました

気象庁は3月27日午前に東京都心の桜(ソメイヨシノ)の満開を発表しましたが、

漱石公園のサクラは4月1日現在、2本あるうちの1本はほぼ満開、もう1本は五分咲きです。

4月6日(土)のレガスまつりの頃まで、お花見をお楽しみいただけそうです。

ソメイヨシノの隣の可憐なハナカイドウもふくらみ始めました。

海棠(カイドウ)は桜を意味することもありますが、

漱石は「草枕」の中で桜と海棠を区別して

「冷ややかに艶なる月下の海棠には、只愛らしい気持ちがする。」

と書いています。

これは「黒ずんだ、毒気のある、恐ろし味を帯びた調子」の椿と対比しての記述です。

漱石公園の開園時間は、10月~3月が8時~18時、4月~9月が8時~19時です。

開園時間内に「艶なる月下の海棠」をご覧いただくのは難しいかもしれませんが、

公園内にはほかにも漱石作品ゆかりの植物が数多く植えられておりますので、

展示室で漱石作品の世界をご堪能されたあとは、ぜひ漱石公園にもお立ち寄りください。

皆様のご来館をお待ちしております。

テーマ:お知らせ 2019年4月1日 -

図書室に 特別展関連図書 を配架しました

3月19日(火)から開催の特別展「漱石と鈴木三重吉 広島の加計正文との交流を軸に」の関連図書コーナーを設置しました。

『鈴木三重吉全集』や、展示で紹介されている雑誌『赤い鳥』関連図書などを集めて配架しています。

さらに、当館1階ミュージアムショップにて特別展図録とともに、鈴木三重吉著『千鳥』『小鳥の巣』『桑の実』(いずれも岩波文庫)も販売いたします。

ぜひご利用ください。

テーマ:お知らせ 2019年3月20日

テーマ:お知らせ 2019年3月20日 -

早稲田駅に新しい出口が開設されました

漱石山房記念館への最寄り駅である、東京メトロ東西線の早稲田駅に、

平成31年2月23日(土)から新しい出口が開設されました。

2番線(高田馬場・中野・三鷹方面行)ホーム直通のエレベーター専用口です。

※1番線(日本橋・西船橋方面行)ホームからこちらの出口は使えません。1番出口をご利用ください。

漱石山房記念館までの道順をご説明します。

①2番線の電車を降りたら、ホーム中ほどにある「地上ゆきエレベーター専用改札」をお通りください。

②「喜久井町地上ゆき」と書かれたエレベーターがありますので、お乗りください。

③エレベーターを降りると早稲田通りに出られます。

④エレベーターを背中にして右側にお進みください。

※早稲田大学や穴八幡宮とは反対方面です。

⑤八百屋さんとお寺の間の道を右斜めに進みます。

「漱石山房記念館 漱石山房通り」という表示が目印です。

道路にもところどころに猫のマークの道しるべがあります。

⑥少し進むと右側に早稲田南町児童館と早稲田南町地域交流館が見えます。

⑦さらに進むと左側に早稲田公園が見えます。

漱石山房記念館まであと230メートルです。

⑧右手に早稲田小学校が見えてきたら、漱石山房記念館まであと160メートルです。

⑨エレベーター専用口を出てから徒歩10分程度で、漱石山房記念館へ到着します。

なお、逆方向の1番線ホーム(日本橋・西船橋方面行)へお帰りの際は、

早稲田通りを挟んだ反対側の1番出口をご利用いただけます。

八百屋さんの前の信号を渡って右へお進みください。

※こちらの出口は階段のみとなりますのでご注意ください。

1番線ホーム(日本橋・西船橋方面行)へのエレベーターは、

地下鉄早稲田駅前交差点を右折、薬局の隣にあります。

道順がご不明の際は、お電話いただければ道案内いたします。

どうぞお気を付けてお越しください。

テーマ:お知らせ 2019年2月24日 -

2月25日は俳人・松根東洋城の誕生日です

2月25日は、俳句雑誌『渋柿』の主宰者として知られる俳人・松根東洋城の誕生日です。

東洋城は漱石の松山時代の教え子ですが、第一高等学校から東京帝国大学に進学して東京でも漱石宅の木曜会に参加し、俳句を通じて漱石の死の間際まで深い交流を持ちました。

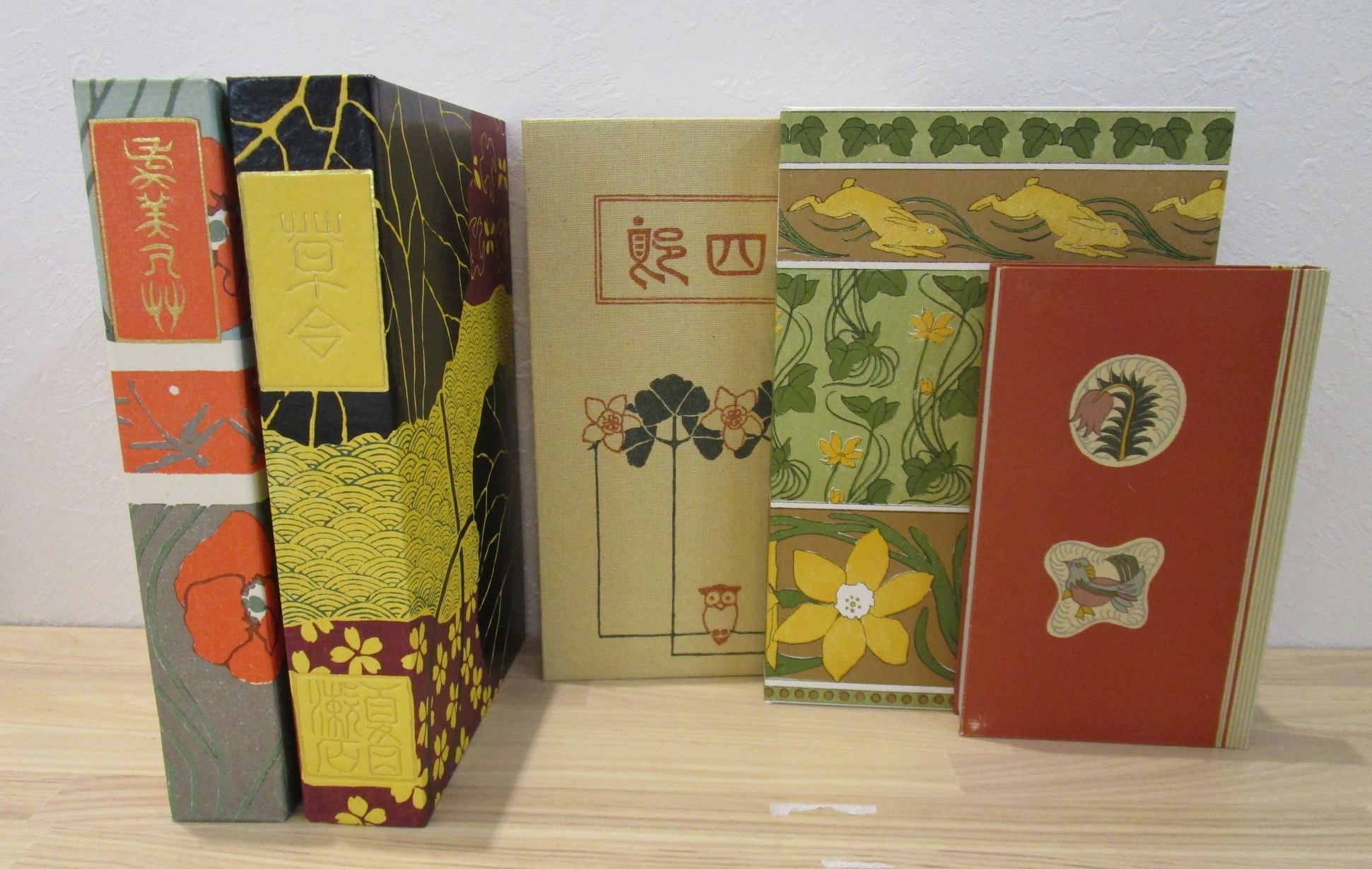

現在当館で開催している「テーマ展示「人と人を結びつける」ことば」(3月10日(日)まで)では、漱石が描いた風景画を展示していますが、こちらは東洋城の旧蔵品です。そして、3月19日(火)から始まる「特別展 漱石と鈴木三重吉 広島の加計正文との交流を軸に」では、三重吉の最初の単行本『千代紙』(俳書堂、明治40(1907)年)を展示しますが、こちらの装丁は東洋城が手掛けています。東洋城いわく「花魁愁い式の一つの現象」である『千代紙』の「表紙の濃艶さ」を、ぜひ会場でお楽しみください。ご来館をお待ちしています。

鈴木三重吉『千代紙』俳書堂、明治40(1907)年

次回展示情報

《特別展》漱石と鈴木三重吉 広島の加計正文との交流を軸に

開催期間/2019年3月19日(火)→5月6日(月・休) 開館時間/午前10時~午後6時(入館は午後5時30分まで)

休館日/3月25日、4月1、8、15、22日(月)

特別展開催期間中の観覧料/一般500円、小中学生100円テーマ:その他 2019年2月22日 -

2月9日朗読会(ご報告)

夏目漱石の誕生日である新暦2月9日(旧暦では1月5日)に、「近代文学を訪ねて~沙羅の木~」、「ふみのしおり」、「神楽坂朗読サロン」、「プチプラージュ」の朗読の会4団体のご協力による朗読会を開催しました。

当日は大雪注意報が出されましたが、心配していたほどの雪にはならず、会場となった講座室には常時50名以上の方が熱心に朗読を聴き入り、各団体の出演者による個性ある朗読の世界を堪能しておられました、

漱石山房記念館では、2月9日に開催する朗読会を、今後も続けていきたいと考えています。

テーマ:その他 2019年2月14日 -

漱石山房記念館オリジナルグッズ 発売中!

2月9日より漱石山房記念館ミュージアムショップでは新商品の販売を開始しました。

今回、販売を開始したのは「漱石のことば鉛筆」(2本組200円)と3種類の「絵はがき」(各60円)です。

「漱石のことば鉛筆」は夏目漱石の作品から引用したことばが印刷された鉛筆で、

あずき色と深緑色の2種類の鉛筆(HB)がセットになっています。

あずき色の鉛筆には、夏目漱石『吾輩は猫である』の冒頭部分、

「吾輩は猫である。名前はまだ無い。」が、

深緑色の鉛筆には、夏目漱石『草枕』より

「智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。

意地を通せば窮屈だ。兎角に人の世は住みにくい。」

が印刷されています。

珍しい五角形の鉛筆は別名「合格(五角)鉛筆」とも呼ばれているようですよ。

3種類の絵はがきは、新宿区所蔵の資料から作成しました。

1種類目は明治38(1905)年に発行された『吾輩は猫である』初版本上編の表紙を絵はがきにしたものです。

漱石作品の挿絵や装丁、漱石山房の原稿用紙、インク壺のデザインも手がけた橋口五葉が装丁した表紙です。

猫好きの方へのお土産にいかがでしょうか?

夏目漱石『吾輩ハ猫デアル』絵はがき

2種類目は大正3(1914)年8月12日付けの『東京朝日新聞』に発表された、

「ケーベル先生の告別」原稿の冒頭部分を絵はがきにしたものです。

「ケーベル先生の告別」は帝国大学大学院時代に美学の講義を受け、

漱石の思想にも大きな影響を及ぼした哲学者ケーベルが帰国することになった際、

漱石に託された教え子たちへの告別の辞を、漱石自身の回顧録も交えて書かれた作品です。

自筆文字から漱石の息づかいが感じられるような絵はがきになりました。

夏目漱石「ケーベル先生の告別」原稿 絵はがき

3種類目は肉筆漫画『開国六十年史図絵』より、

漫画家の岡本一平が描いた「夏目漱石先生」を絵はがきにしたものです。

肉筆漫画『開国六十年史図絵』は昭和2(1927)年に明治60年を記念し、

日本漫画会の会員25名が60年間の政治・社会史から50のテーマを選び、

1人2図ずつ描いた肉筆画をセットにして販売したものです。

岡本一平の妻は歌人で小説家の岡本かの子、息子は芸術家の岡本太郎。

夏目漱石の表情や隣に座る猫がユーモラスな一枚です。

岡本一平「夏目漱石先生」絵はがき

今回発売した商品は、漱石山房記念館のみでの販売となりますので、ご来館の記念にぜひお求めください。

テーマ:お知らせ 2019年2月10日 -

2月9日

本日、2月9日は夏目漱石の誕生日です。(旧暦では1月5日)

これを記念し、本日13時から漱石作品の朗読会を開催します。→2月9日朗読会

あいにくのお天気なので、朗読者の都合によりプログラムが一部変更になる可能性もありますのでご了承ください。

ご来館のお客様はどうぞ足元にお気をつけてお越しください。

テーマ:お知らせ 2019年2月9日 -

年末のご挨拶

今年もたくさんの方にご来館いただき、誠にありがとうございました。

ご来館いただいた皆様の直接のお声や、アンケートでのお声も含め、様々なご感想・ご意見を頂戴し、職員一同大変励みとなりました。

漱石山房記念館は12月29日(土)から年末年始の休館に入ります。

新年は1月4日(金)から開館いたします。

旧暦1月5日(現在の2月9日)は、夏目漱石の誕生日にあたります。それを記念して1月4日(金)~6日(日)の3日間、ご観覧いただいた方にささやかな記念品(ポストカード)をプレゼントいたします。またカフェ・ソウセキは、同期間、全商品2割引でご提供いたします。

皆様、どうぞよいお年をお迎えください。

来年も皆様のご来館を心よりお待ちしております。

テーマ:お知らせ 2018年12月28日 -

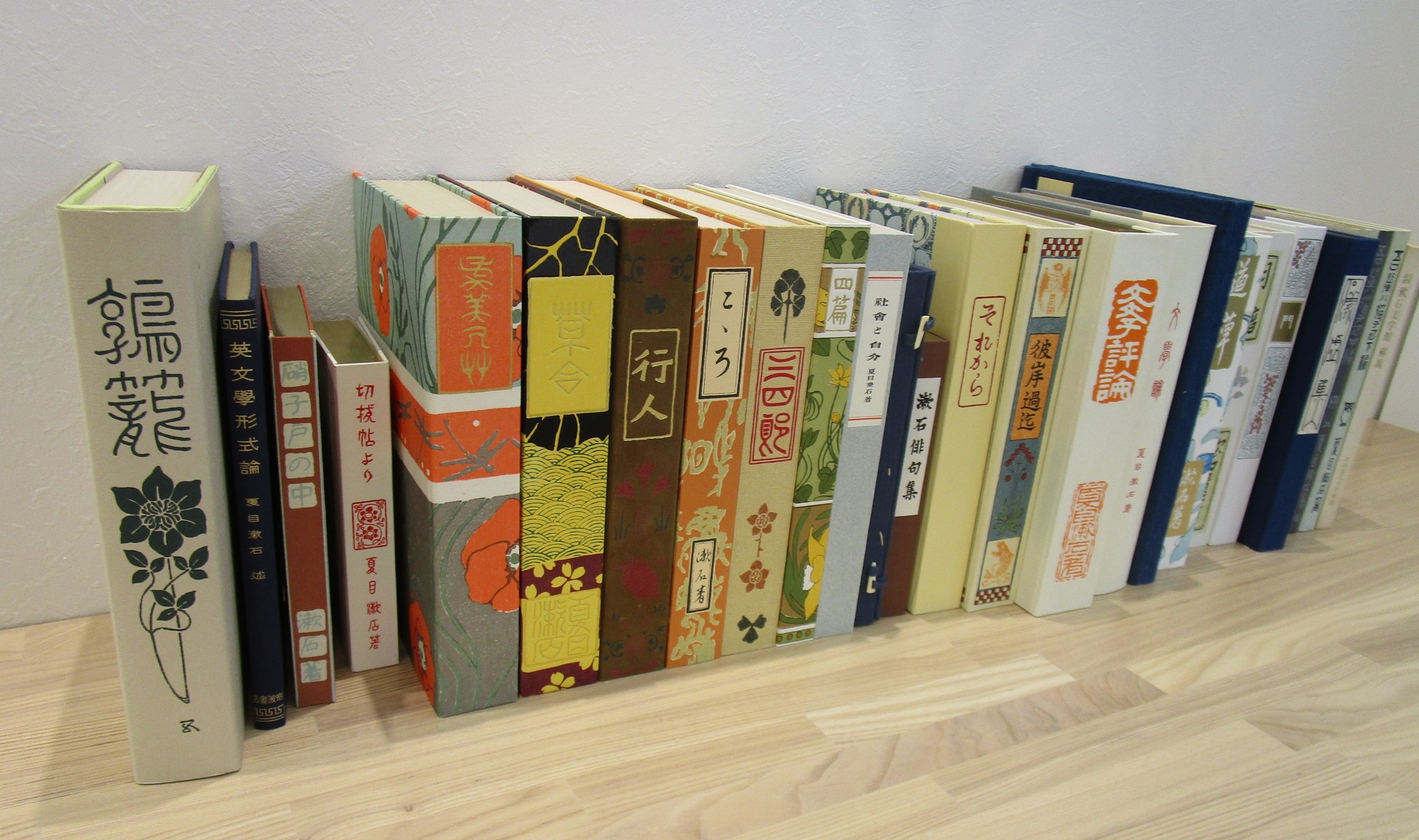

図書室に「名著復刻 漱石文学館」を配架しました

当館地下1階の図書室には、漱石の著書や全集をはじめ、漱石関連の書籍が3500冊ほど配架されています。

この度、漱石の初版本を復刻した「名著復刻 漱石文学館」を配架しました。

収録作品は、つぎのとおりです。

四篇、草合、社會と自分、木屑録、切抜帖より、漱石俳句集、門、文學評論、吾輩ハ猫デアル(上・中・下)、三四郎、道草、英文學形式論、虞美人艸、それから、明暗、硝子戸の中、行人、漱石詩集 印譜附、漾虚集、彼岸過迄、鶉籠、こころ、文學論、別冊 解説

このシリーズは日本近代文学館が発行したもので、初版本の装丁・紙質などを可能なかぎり再現したものです。

作品ごとに異なる装丁などを、お手にとってご覧ください。

ご来館の際は、ぜひ図書室にお立ち寄りください。

テーマ:その他 2018年12月9日 -

扇子の販売を開始します

新宿区オリジナルの、新商品の販売を開始しました。

漱石自筆の漢詩が書かれた扇子 3000円(税込)です。

明治45(1912)年6月の漱石自作の五言絶句「高梧能宿露 疎竹不蔵秋 静坐団蒲上 寥寥似在舟」が書かれた扇子です。

当館所蔵の漢詩扇面(現在は軸装)を元に、今回商品として作成しました。

高梧能宿露 高梧(こうご) 能(よ)く露(つゆ)を宿(やど)し

疎竹不蔵秋 疎(そ)竹(ちく) 秋(あき)を蔵(かく)さず

静坐団蒲上 静(しず)かに団蒲(だんぼ)の上(うえ)に坐(ざ)せば

寥寥似在舟 寥寥(りょうりょう)として 舟(ふね)に在(あ)るに似(に)たり

漱石は、午前中に小説を執筆し、午後は漢詩を作ったり絵を描いたりすることが多く、その生涯で数多くの漢詩文を残しました。

漢詩とともに、漱石の文字も味わい深いものとなっております。

ご来館の際は、ぜひミュージアムショップでご覧ください。

テーマ:お知らせ 2018年11月29日 -

『漱石遺墨』

「日本古書通信」編集部のツイッターで、現在開催中の当館の特別展「漱石追慕のかたち-漱石、筆子、そして松岡譲 」をご紹介いただきました。

https://mobile.twitter.com/yumenoyamame/status/1062567694120042497

刊行された「日本古書通信」2018年11月号(11月15日発行)で、特別展にご協力いただいた中島国彦氏(早稲田大学名誉教授)が、戦前の『漱石遺墨』の刊行について、「『漱石遺墨』というスフィンクス」と題して詳しく解明されています。現在特別展の会場には、新しく確認された『漱石遺墨』(大正6年12月)、3回忌のために準備され刊行が遅れた『漱石遺墨』「第二」(大正8年 12月)、よく知られた『漱石遺墨集』全5集(夏目純一編、大正11年12月~12年9月、春陽堂)、さらに『漱石遺墨集』(昭和10年5月、岩波書店)の4種の遺墨集が一堂に展示されています。

「日本古書通信」2018年11月号は、当館1階ブックカフェ、地下1階図書室で閲覧できます。

テーマ:お知らせ 2018年11月15日 -

ミュージアムショップの新商品②

10月27日(土)からミュージアムショップで販売を開始した商品を、先日に続いてご紹介いたします。

1点目の商品は、ノートです。

サイズはA5・64ページ。

津田青楓 画「漱石先生読書閑居之図」(大正10年)が、表紙いっぱいにデザインされたノートです。中は白地の横罫で、上部に猫のイラストが描かれています。

表紙の絵には、漱石山房で漱石が椅子で寛ぎ読書をしている様子が描かれ、大正5年9月漱石作の漢詩が書き添えられています。

価格は200円です。

2点目の商品は、竹しおりです。

竹製のしおりです。

大きさは、縦134mm×横22mm。文庫本などにぴったりのサイズです。

当館所蔵の短冊や写真を掲載したもので、5種類あります。価格は、各200円です。

1 「すみれ程な小さき人に生れたし」

2 「藪陰や飛んで立つ鳥蕎麦の花」

3 「菊の花硝子戸越に見ゆる哉」

4 漱石と妻・鏡子の見合い写真

5 猫の墓写真(昭和3年撮影)と猫のイラストノートもしおりも日常的に使うことができ、漱石を身近に感じていただけるのではないでしょうか。

ご来館の記念に、ぜひどうぞ。

テーマ:お知らせ 2018年10月30日 -

ミュージアムショップの新商品①

本日より、新商品の発売を開始しました。

1点目の商品は、漱石と門下生の顔が描かれた手ぬぐいです。

漱石山房には、漱石を師と慕う門下生達が出入りしていましたが、その中の「漱石十弟子(画家 津田清楓の選で、実際は11人)」(松根東洋城・寺田寅彦・小宮豊隆・鈴木三重吉・森田草平・安倍能成・阿部次郎・野上豊一郎・内田百閒・赤木桁平・岩波茂雄)の顔が描かれています。

イラストは今回の描きおろしです。

手ぬぐいの大きさは、縦910mm×横380mmです。

価格は600円です。

2点目の商品は、マグネットです。

2種類のデザインがあります。価格は150円です。

A 津田青楓 画讃 「漱石先生像」

B 漱石の肖像写真

Aは、木曜会に出入りし漱石に油絵を教えた、画家 津田青楓の「漱石先生像」です。左側には、大正5年9月漱石作の漢詩が書き添えられています。

Bは、大正元年9月 小川一眞氏の撮影による漱石の写真で、千円札の肖像画の元になった写真として知られています。

大きさは、縦78mm×横53mm、縁部分の色は青と白で、雰囲気が異なります。

2つセットで使っても素敵です。

どちらも、新宿区のオリジナルグッズで、当館のみでの販売です。

ご来館の際は、ぜひミュージアムショップでご覧ください。

テーマ:お知らせ 2018年10月27日 -

職場体験・・中学生の書いた「記念館の見どころ」④

9月4日(火)~6日(木)、新宿区立落合第二中学校の中学2年生が職場体験に来ました。

受付など色々な仕事を体験し、ブログ記事「記念館の見どころ」を作成しました。ここでご紹介いたします。

紹介されている「道草庵」は、隣接する新宿区立漱石公園にあります。

テーマ:その他 2018年10月24日