漱石について 一覧

-

漱石と五葉の出会い

巡回展「橋口五葉のデザイン世界」が、2025年4月5日より足利市立美術館(栃木県)を皮切りに、

府中市美術館(東京都)、碧南市藤井達吉現代美術館(愛知県)、久留米市美術館/石橋正二郎記念館(福岡県)と

12月まで巡回で開催されます。そしてこの巡回展には当館所蔵の資料も展示されます。

橋口五葉(1881-1921)本名清は、明治大正期を代表する装丁家であり新版画の先駆者です。

夏目漱石の初の小説『吾輩は猫である』上編の装丁からはじまり、多くの漱石本を手掛けています。

そんな漱石と五葉が出会ったきっかけは何だったのでしょうか。

それは橋口五葉の兄、貢が漱石の第五高等学校時代の教え子だったことです。

貢は東京帝国大学へ進み、漱石はイギリスへ留学したため一時疎遠になっていたようですが、

帰国後交流が再開し、絵はがきでのやり取りを多く行っています。

そんなやり取りを行っている中で

「・・・又或る時、私が廣い砂漠の夕暮の靑色の沖に

ぼんやりとほの白く駱駝が立つてゐる繪葉書を畫いて送つたところ、

偶然その夏目先生の御宅に來てをられた高濱虚子氏がそれを見て、

なかゝゝ旨いと感心し、誰が畫いたのかと尋ねられ、私(貢)が畫いたのだといふと、

是非ホトゝギスへ口繪を畫いて貰ひたいといふので、私のところへ来られたことがあった。

實はその時私も突然だつたし、又私は何も繪を専門にやるのでもないしするので、

どうもそれはといつて辭退し、私の弟の當時美術學校へ通つてゐた五葉を紹介し、

これは繪を専門にやるものだから、今は未だ無名であるが、

どうか引き立ててやつて貰ひたいと頼んで、ホトゝギスへは五葉が口繪を畫くことになつたこともある。・・・」

(橋口貢「夏目先生の畫と書」『漱石全集 月報第11号』(昭和4年)より抜粋)

とあります。貢が漱石に送った絵はがきがきっかけで、

高濱虚子が主宰する『ホトトギス』に五葉の挿絵が掲載されることが決まり、

明治37(1904)年10月10日発行の『ホトトギス』に掲載されました。

橋口貢宛漱石自筆水彩絵はがき(明治37年10月2日付)

その前の10月2日の漱石から貢に宛てた絵はがきに

「昨日はほとゝぎすの挿画御送被下難有存候 早速虚子の所へやり申候御多忙中嘸(さぞ)かし御迷惑の事と存候

あの画はほとゝぎ(す欠)流の画に候明星流に無之面白く存候・・・・」

と五葉の描いた口絵が漱石を通して虚子に届けられたことがわかります。

一般的に兄が上手いからと言って、弟が上手いとは限りません。

しかし、橋口家の兄弟は、父が書画を好み少年時代より美術に関して

見ること、談ずること、絵を描くことに熱心であり長けていたようです。

こののち、五葉は今年発表120年を迎える漱石の小説家デビュー作『吾輩は猫である』

の装丁から『虞美人草』『草合』『三四郎』『彼岸過迄』などの多くの装丁を手がけました。

とても美しくこだわり抜かれたデザインです。

また、漱石のほかにも門下生など日本近代文学を代表する作家の装丁を手がけました。

五葉は、兄が漱石の教え子であったことから漱石と知り合い、

雑誌の挿絵を描き、漱石の装丁を手掛けるまでにその芸術性を買われ、

芸術家として歩みはじめました。

漱石と五葉の出会いをみると、きっかけというのは不思議な偶然からできていると思いました。

参考文献:岩切信一郎『橋口五葉の装釘本』沖積舎、1980年

(学芸員 嘉山)テーマ:漱石について 2025年03月28日 -

-

人間万事漱石の自転車

新しい年になり、新たな挑戦をされている方も多いのではないでしょうか。

今回は、漱石が行った新たな挑戦、自転車のエピソードを『自転車日記』からご紹介します。

漱石の挑戦の舞台はロンドン、渡英中の1902年のことでした。

下宿先(クラパム・コモン、ザ・チェースのリール家)のお婆さんの「命に従つて」、

下宿を同じくしていた犬塚武夫を「監督兼教師」として、自転車に乗ることになりました。

犬塚の女性用がいいという薦めを断り、訪れた自転車屋で漱石が購入したのは老朽した男性用自転車。

下宿近くの人通りの少ない馬乗場で、「乗つた後の事は思ひやるだけに涙の種」と評した

不具合だらけの自転車との悪戦苦闘が始まりました。

いざこぎ出そうとするとひっくり返る漱石の自転車を犬塚は支え、

押し出しますが、漱石は何度も自転車から落ちてしまいます。

なかなかうまく乗れないので、漱石と犬塚は坂を一気に自転車で駆け降りることを試みます。

非常に危険なので真似してはいけませんが、

犬塚の合図で下り始めた自転車の疾走ぶりはぜひとも『自転車日記』で

その描写を読んでいただきたいところです。

こうしてどうにか自転車に乗ることができるようになった漱石。

自転車自体に問題があったこともあるのでしょうが、曲がりたい方向の反対に進んだり、

角で急回転して驚いた後ろの人を落車させることもありつつ、

各所に自転車で出かけたことが記されています。

タイトルの「人間万事漱石の自転車」はその一節で登場する言葉で、

「自分が落ちるかと思ふと人を落とすこともある、そんなに落胆したものでもない」と続いています。

自転車に挑戦したのは、「夏目狂セリ」の電報が文部省に届いた、

神経衰弱が深刻な時期でしたが、『漱石の思い出』で、妻の鏡子はロンドンの漱石の様子を

「人通りの少い郊外なんぞを悠々と乗りまわしてゐるうちに、

余程気分も晴れやかになつたと見えて」としており、

自転車によって気分が晴れたようです。

良い影響のあった自転車ならば、帰国後も乗ったのでは?と感じます。

漱石の自転車監督兼教師・犬塚から帰国後の漱石に宛てた手紙は当館が所蔵しています。

犬塚武夫書簡 K.Natsume(夏目金之助)宛て 明治36(1903)年11月26日 「松岡・半藤家資料」

※写真は書簡2枚目

「自転車は是非共御励み申候、尤本邦は道路悪しく遠乗ニハ困難ニ御坐候」とあります。

「或る時は立木に突き当たつて生爪を剥がす」ほど苦心した自転車ですが、

乗ったのは短い期間ということになります。

挑戦には痛手や失敗が続き、さらには環境が変わってやめてしまうことがあるかもしれませんが、

「人間万事漱石の自転車」の言葉をつぶやきつつ、

あまり気に病まないことも大事かもしれません。

(学芸員 朝野)テーマ:漱石について 2025年02月19日 -

-

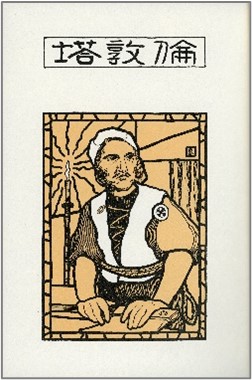

復刊!『法城を護る人々』と松岡譲

夏目漱石の門下生で、漱石の長女筆子と結婚した松岡譲(1891-1969)の代表作『法城を護る人々』が

昨年の11月15日に京都の出版社法蔵館より上中下の文庫本として復刊されました。

松岡譲画《桐図》 令和5年度新収蔵資料

復刊『法城を護る人々』上巻のカバーに使用

松岡譲は、明治24(1891)年、新潟県長岡市の真宗大谷派の松岡山本覚寺の長男として生まれました。

当然のことながら将来、寺を継ぐことになっていたのですが、松岡はそれに反発。

文学者の道を志します。

大正4(1915)年12月、東大の同窓生 久米正雄・芥川龍之介の紹介で

漱石山房の木曜会に出入りするようになり、翌大正5(1916)年2月、

芥川らと第四次『新思潮』を創刊したことは皆様ご存知の通り。

「法城を護る人々」はそのような松岡譲の自伝的小説であり、

今回の法蔵館文庫本は、昭和56(1981)年に刊行された『法城を護る人々』上中下(法蔵館)を底本としています。

もともと大正6(1917)年11月1日に『新小説』誌上に発表された

短篇の「法城を護る人々」を長編小説に改作し(それに伴い、短篇は「護法の家」と改称)、

発表したのが、『法城を護る人々』全3巻(第一書房、大正12~昭和元年)です。

実は、現在開催中の《通常展》「夏目漱石と漱石山房 其の二」(4月20日まで)では、

この松岡譲「法城を護る人々」に関する資料を何点か展示しています。

今回はそのなかから、芥川龍之介が松岡に宛てたはがき(「松岡・半藤家資料」)を紹介します。

大正6(1917)年10月25日、「法城を護る人々」の掲載にも奔走したらしい芥川は、

次の一文を記しています。

「早く法城を守る人々の顏が見たいな、ボクにあの小説を書かせればこんな挿画をかくよ」

芥川が挿画として提案したスケッチ(いささかキリスト教的ですが、

天空に届かんとする堅固な塔というイメージでしょうか)がなかなか上手です。

芥川も松岡作品が仏教界へ与える衝撃を期待している節が窺えます。

松岡自身、本作は1か月そこそこで書き上げた苦心作でもあり、

自伝的内容もあって本作への思い入れはひとしおのものがあったはずです。

今回の復刊も、松岡が生きていれば大変喜んだに違いありません。

もっとも、自分の作品には常に手を入れながら、

旧稿を発表する度に改訂を重ねていく松岡のことですから、

あるいは中身が相当変わった『法城』が刊行されていたかもしれませんが。

(学芸員 今野慶信)テーマ:漱石について 2025年01月25日 -

-

小宮豊隆の肖像画

令和6年度の特別展「『三四郎』の正体 -夏目漱石と小宮豊隆-」も

終了まで残りわずかとなってきました。

今回の出品資料の中に、小宮豊隆の肖像画(みやこ町歴史民俗博物館所蔵)があります。

この肖像画を描いたのは、

大正から昭和にわたって近代洋画の中心的存在だった安井曾太郎(1888-1955)です。

安井は、明治21(1888)年京都生まれ。

明治37(1904)年聖護院洋画研究所に入所し、浅井忠、鹿子木孟郎らに師事しました。

明治40(1907)年には津田青楓とともにヨーロッパに留学し、

フランスではアカデミー・ジュリアンに学び、大正3(1914)年に帰国し、

翌年には二科会第2回展覧会に滞欧作44点を出品しました。

昭和9(1934)年には、新宿区に自宅とアトリエを新築し

作品制作を行っていた、新宿区にもゆかりが深い作家です。

漱石山房記念館に再現されている書斎から二間続きとなっている客間に

飾られた『麓の街』(複製;原資料は神奈川県立近代文学館、

大正2(1913)年)は、フランス留学中の安井曾太郎の作品です。

二科会第2回展覧会で特別陳列された作品のひとつで、

この特別陳列が実現したのには、津田青楓と小宮豊隆の尽力が大きかったようです。

夏目漱石は、亡くなる前年に小宮豊隆の勧めで

二科展会場の三越呉服店を訪れ、額縁込みでこの作品を購入しました。

以降、『麓の町』は、書斎に座る漱石の視線の先にあったことになります。

漱石は安井の作品について、

「おれの小説の描写の密度と安井の画の描写の密度は丁度似てゐるので、

安井の画はとても自分にピツタリ来る」

と語ったといいます。

小宮の肖像画は、安井が新宿から湯河原に居を移したのちに制作され、

自身が創立に関わった一水会の第12回展にも初出品されました。

湯河原のアトリエは、夏目漱石も逗留したことのある旅館・天野屋の敷地内に、

日本画家の竹内栖鳳が住居と画室を建て使っていたもの。

小宮は昭和24(1949)年8月11日から9月1日まで、

このアトリエを訪れ肖像を描いてもらっています。

モデルとなるのは初めてで、

「それでなくても私は、人から注目される事に堪えない、

弱い神経しか持ち合わせてゐない。相手が安井だから楽な気持でゐられる」

と思ったそうですが、結局終始落ち着かない時間が続いたようで、

「安井の眼にこの心の散乱が捕へられずにゐる筈がない。

それがありのままにかかれるとすれば、私は少々困るのである。」

と述べています。

絵画に対しても非常に強い興味を持っていた夏目漱石は

安井を高く評価し、自身で気に入った『麓の街』の購入を決めました。

安井はヨーロッパ留学では同郷で先輩の津田青楓に同行し、

小宮とは親しい交流が続きました。

そういった意味では、漱石山房にとって

安井曾太郎は重要な関係者と言えるのではないでしょうか。テーマ:漱石について 2024年12月04日 -

-

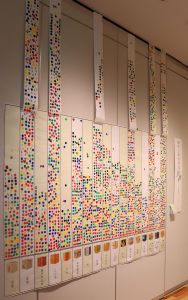

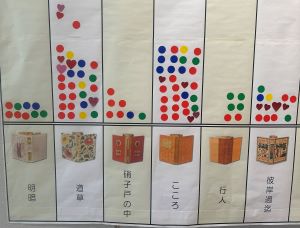

「わたしの好きな初版本」結果発表!

「漱石山房記念館 初版本コレクション」展が

10月6日に無事に終了しました。

ご来館いただいたみなさま、ありがとうございました。

会場内で好きなデザインの初版本にご投票いただいた

「わたしの好きな初版本」の結果を発表します!

スタート!

8月中旬ごろ

第1位 『道草』

第2位 『吾輩は猫である』下編

第3位 『こころ』

『道草』は会期当初から、常に1位または2位という支持を受けていた、

津田青楓による美しい装丁です。

2位は、当館オリジナルグッズのトートバッグにもなっている

『吾輩は猫である』下編。

数多くの漱石の書籍の装丁を手がけた橋口五葉によるものです。

そして、『こころ』は漱石が自ら装丁を行い、

現在も岩波文庫のカバーに使われている

おなじみのデザインです。

4位以降は『虞美人草』『吾輩は猫である』上編と続いていきます。

ご投票いただいた作品は上位になったでしょうか。

総数約3,000票の投票がありました。

上位作品は、投票シールを貼る用紙が2枚目に突入!

最終結果

会期中少しずつ増えていくシールを見るのが、

スタッフ一同とても楽しみでした。

ご投票いただいたみなさま、ありがとうございました。テーマ:漱石について 2024年10月21日 -

-

漱石山房通り

漱石山房記念館がある新宿区早稲田周辺には夏目漱石ゆかりの通りが2箇所あります。

1箇所目が漱石の生家があったあたりを通る「夏目坂通り」です。

残念ながら漱石の生家は現存していませんが、

『硝子戸の中』で漱石は

「父はまだその上に自宅の前から南へ行く時に

是非とも登らなければならない長い坂に、

自分の姓の夏目という名を付けた。

不幸にしてこれは喜久井町ほど有名にならずに、

ただの坂として残っている。

しかしこの間、或人が来て、地図でこの辺の名前を調べたら、

夏目坂というのがあったといって話したから、

ことによると父の付けた名が今でも役に立っているのかも知れない。」

と夏目坂について紹介しています。

もう1箇所が漱石山房記念館の前を通る「漱石山房通り」です。

夏目坂のようなエピソードは特にありませんが、

江戸時代の地図で同じような場所に道があったことが

確認できます。(現在の漱石山房通りとは違います)

漱石山房通りの標識

漱石山房通りでは漱石山房記念館までの案内を至る所で目にします。

今回は東京メトロ東西線早稲田駅方面から漱石山房記念館までの道筋を

案内板を目印にしてご紹介します。

漱石山房通りは外苑東通りから早稲田通りに抜ける一方通行の道路で、

東京メトロ東西線早稲田駅からは

1番出口を出て右手すぐの横断歩道を渡ったところにあります。

(日本橋方面からは1番後方の車両、中野方面からは1番前方の車両が最寄りです)

早稲田駅1番出口階段を出た正面の案内板

早稲田駅1番出口を出て右手にある横断歩道を渡ります。

漱石山房通りの入り口には漱石山房記念館の案内表示があります。

左手方向にまっすぐ一本道を進むと

漱石山房記念館に到着します。

横断歩道を渡った先にある案内板

漱石山房通りの入口。車はこちらからの侵入不可。

漱石山房通りの入り口から150mくらい進んだ左手に早稲田公園があります。

そこから少し先の右手に早稲田小学校があります。

早稲田小学校は明治33(1900)年開校ですので、

漱石が早稲田南町の家に引っ越してきたときにはすでに開校していました。

早稲田公園に設置された案内板

早稲田小学校前に設置された案内板

早稲田小学校を過ぎてしばらくすると、

漱石山房記念館の近代的な建物が突如現れます。

案内表示以外にも漱石山房通りでは道路タイルと街灯のネコが道案内をしてくれます。

道路タイルでの案内

街灯での案内

漱石山房記念館までの道のりをネコを数えながら散策するのも

楽しいのではないでしょうか。

※余所見しながらの歩行は危険ですので、車や自転車、歩行者にご注意ください。テーマ:漱石について 2024年09月26日 -

-

漱石とおみくじ

夏休み。多くの方が夏祭りや旅行で神社仏閣に行かれることがあるかと思います。

最近では、神社仏閣を訪れる旅行中の海外の方も多く目にします。

本殿・本堂への参拝、授与所等でお守りをチェックしたり、最近流行りの御朱印を拝受したり。

そして、目につくのはさまざまな種類のおみくじです。

おみくじの役割は、神仏のお告げを私たちに橋渡しすることです。

恋みくじ、水に浸すと文字が現れる水みくじ、木製のだるまの中からおみくじが出てくるだるまみくじ、

インバウンドの訪問に対応するため、多言語で書かれたおみくじもあります。

おみくじは、江戸時代に比叡山中興の祖である元三大師にあやかった「元三大師御籤」が大流行し、

寺院で配るおみくじのほかに、おみくじがまとめられた本も発行され、明治以降になっても多く売り出されました。

「元三大師御籤」は、1番から100番まであり、それぞれのおみくじに五言四句の漢詩が書かれ、

『元三大師御鬮判断 全』東都浅草観音境内 近江屋太吉/江戸末期(個人蔵)

そして、多くの方が一喜一憂する吉凶禍福が書かれています。

そんなおみくじですが、漱石作品の中でも見ることができます。

明治45(1912)年に全119回にわたって朝日新聞に連載された「彼岸過迄」の第15回に

「善光寺如来の御神籤を頂いて第五十五の吉といふのを郵便で送つて呉れたら、

其中に雲散じて月重ねて明らかなり、といふ句と、花発いて再び長栄といふ句があつたので・・・」

とあります。

この内容は、元三大師御籤の第五十五番が当てはまります。

元三大師御籤の第五十五番は吉です。

また、五言四句は「雲散月重明 天書得誌誠 雖然多阻滞 花発再重栄」です。

漱石は、この内の第1句と第4句を用いたようです。

漱石の日記をみると、明治44(1911)年6月に妻の鏡子と善光寺を訪れています。

おみくじを引いたという記録はありませんが、

善光寺の第五十五番のおみくじを目にすることがあったのではないでしょうか。

現在も善光寺には、様々なおみくじの中に、元三大師御籤も引くことができます。

ちなみに2句は、「天書誌誠を得たり」3句は、「然も阻滞多しと雖も」です。

続いて、大正5(1916)年に188回までで未完となった、

漱石最後の作品「明暗」の第46回に

「継子は長さ二寸五分幅六分位の小さな神籤箱の所有者であつた。

黒塗の上へ篆書の金文字で神籤と書いた其箱の中には、象牙を平たく削つた精巧の番号札が、

数通り百本納められてゐた。

彼女はよく「一寸見て上げませうか」と云ひながら、小楊枝入を取り扱ふやうな手付で、

短冊型の薄い象牙札を振り出しては、箱の大きさと釣り合ふ様に出来た文句入の折手本を繰りひろげて見た。

(中略)お延が津田と浅草へ遊びに行つた時、玩具としては高過ぎる四円近くの代価を払つて、

仲見世から買つて帰つた精巧なこの贈物は、来年二十一になる継子に取つて、

処女の空想に神秘の色を遊戯的に着けて呉れる無邪気な装飾品であつた。

彼女は時として帙入の儘それを机の上から取つて帯の間に挟んで外出する事さへあつた」

と出てきます。

二寸五分幅六分とは、高さが約7.5センチ、幅が約2センチ(一寸が約3センチ、一分が約3ミリ)の小さな箱です。

その中に100本の番号札が納められています。

振って出た番号とおみくじの折本(じゃばら折りの本)を照らし合わせてお告げを見るのです。

そして、帯に挟んで持ち歩けるくらい小さな携帯用の本と書かれています。

継子が持っていたおみくじ本は、袖珍本(しゅうちんぼん)とよばれる携帯用の小型本になると思われます。

幕末には、どこでも実際に御籤が引ける携帯用のおみくじ本が売り出されていたようです。

このおみくじ本は折本状で、この折本と同じ大きさのおみくじ箱と1組になって専用の袋に入っていました。

さらに購入した浅草の仲見世と言えば、天台宗の古刹(現在は観世音宗)で元三大師とも縁のある浅草寺です。

写真で紹介している元三大師御籤は、幕末に浅草観音境内で売られていたおみくじ本です。

漱石の時代にも浅草寺の仲見世には、玩具店や本屋がありました。

「彼岸過迄」「明暗」ともに小説の一説ですが、漱石がおみくじ・おみくじ本を見るなり、

聞き及ぶなりしたのではないかと想像できます。

占い、迷信好きであった鏡子と一緒にみていたかもしれません。

さらには、漱石も寺社に出かけた折には神仏のお告げをいただいていたのかもしれません。

かの新井白石も娘の縁談に際して、おみくじによって可否を決していたといいます。

発展目まぐるしい現代でも様々な種類のあるおみくじが引けることをみてみると、

今も昔も変わらず神仏に聞いてみたくなることがあるようです。

参考文献:大野出『元三大師御籤本の研究-おみくじを読み解く-』思文閣出版、2009年テーマ:漱石について 2024年09月03日 -

-

「漱石山房記念館 初版本コレクション」のみどころ

現在、2階資料展示室では「漱石山房記念館 初版本コレクション」を開催中です。

漱石の初版本の装丁は橋口五葉、津田青楓、そして漱石自らが手がけました。

『吾輩は猫である』の斬新なデザイン、表紙に漆を使った『草合』、

表紙から裏表紙までぐるりと繋がったデザインの『虞美人草』など

趣向を凝らした装丁の美しさは圧巻です。

漱石の初めての小説、初めての単行本、うつくしい本を出したいという

漱石の思いが詰まった『吾輩は猫である』上編から『明暗』まで初版本21冊を展示しています。

ここでは2番目に発行された単行本で、「倫敦塔」や「カーライル博物館」等7篇の短編小説を収めた

『漾虚集(ようきょしゅう)』(明治39(1906)年)をご紹介します。

装丁は橋口五葉、題簽(だいせん)、挿絵は中村不折。

表紙は木綿の藍染の布地に収録作品名が書かれた絹の題簽、

開くと五葉による美しい扉絵と短編それぞれの中扉があり、

各話では漱石をうならせた不折による挿絵に出会えます。

発刊準備を進めていた明治39年3月2日に、

漱石は不折と五葉に宛ててそれぞれ次のように書き送っています。〈不折宛〉

今迄のさし画に類なき精巧のものにて出来の上は定めし人目を驚かすならんと嬉しく存候。

(中略)

倫敦塔の図の如きは着色の点に於いて慥(たし)かに当今の画家をあつと云はしむるにたる名品と存候。〈五葉宛〉

あの様な手のこんだものをかいて頂くのは洵(まこと)に難有仕合(ありがたきしあわせ)に御座候。

御蔭にて拙文も光彩を放ち威張つて天下を横行するに足ると存候。

(中略)

小生の尤も面白しと思うふは大兄と不折の画が毫も趣味に於て重複せざる点に有之候(これありそうろう)。漱石は趣が異なる二人の作風を「面白し」と肯定的にとらえて評価しています。

藍色の表紙をめくると、次々とあらわれる美しい図案は、読み進めるうえで視覚的にも楽しませてくれます。

展示風景

図書室の復刻本書棚

会場では初版本を開いて展示することはできませんが、漱石がこだわった扉や奥付、

挿絵等は一部をパネルにて紹介しています。

また、地下1階図書室には復刻本を配架しています。

『吾輩は猫である』のアンカット(小口と地が裁断されておらず袋とじの状態)、

漱石自ら装丁した『こころ』の扉、各本の見返しの模様も確認することができます。

図書室にもお立ち寄りいただき、復刻本を手に取ってページをめくってみてはいかがでしょうか。テーマ:漱石について 2024年08月19日 -

-

漱石山房記念館の夏休み企画

7月11日(木)から開催中の《通常展》テーマ展示

漱石山房記念館 初版本コレクションでは、

漱石山房記念館が所蔵する夏目漱石の初版本を一挙公開しています。

美しい初版本の数々から、自著の装丁に深い関心を持っていた

漱石自身のこだわりが感じられます。

今回の展示は夏休み期間に重なることから、

小学生向けワークシートをご用意しました。

夏目漱石の初版本にふれながら本に関する知識も学ぶことのできる

書き込み式の楽しいワークシートです。

小学生はもちろん、大人の方にもお楽しみいただけるのではないかと思います。

初版本の世界に浸っていただいた最後には、

お好きな初版本に一票入れていただけるコーナーを設けました。

今のところ一番人気は『こころ』のようです。

展示を見学された後は、ぜひミュージアムショップにもお立ち寄りください。

今回の展示に登場した初版本をモチーフにした

当館オリジナルグッズを多数見つけていただけるかと思います。

夏目漱石初版本の世界をご自宅にお持ち帰りされてはいかがでしょうか。

テーマ:漱石について 2024年07月20日

テーマ:漱石について 2024年07月20日 -

-

漱石の夏休み

6月も半ばを過ぎ最高気温が30度となる日も出てきました。

梅雨を飛び越え夏が来てしまったかのようです。

現在ほど高温ではなかったにせよ、暑い夏、漱石はどのように過ごしていたのでしょうか。

予備門時代の漱石の友人・太田達人が本郷の真砂町に下宿していた頃の夏の一幕があります。

その下宿まで、夏になると、夏目君は毎日のやうに早稲田からてくてく歩いて来て、

私を誘ひ出した上、又二人で一緒にてくつて、両国の水泳場まで通つたものでした。

(太田達人「予備門時代の漱石」より)漱石は少し遠回りになるものの、

太田達人の下宿に寄ってから一緒に水泳場に向かっていたようです。

江戸牛込馬場下横町(現・喜久井町)にあった漱石の生家から出発するこのルート、

どのくらいの距離でしょうか。

太田達人の下宿のあった真砂町は現在文京区本郷4丁目、

両国の水泳場を両国橋付近と、

ざっくりとした位置で直線距離を測ってみると、漱石の生家から本郷4丁目までが約3.1㎞、

徒歩で約1時間。そこから両国橋が約3.7㎞、徒歩で約1時間10分。全行程で約6.8㎞、

およそ2時間10分の道のりです。

これだけの徒歩移動、それも夏となれば、泳ぐ前に疲れてしまいそうです。

「予備門時代の漱石」によれば、漱石は帰りも「又わざわざ真砂町の下宿へ立ち寄つて、

さんざ話してから戻つて行く。」とあり、

学生時代の夏を共に過ごす二人の仲の良さが感じられます。

年)cut.jpg)

大川端水泳場 『東京景色写真版』(明治26(1893)年)国立国会図書館デジタルコレクションより

二人が泳いだ両国の水泳場は夏場に墨田川に設けられた水練場のことで、

『明治東京歳時記』に詳細が記されています。

「七月はじめに隅田川筋、築地川近傍の水練場が開場し」

「七月末までには千住大橋から新大橋までの隅田川の河岸に十七ヵ所、

なかでも浜町河岸には九ヵ所の水練場ができ」とあります。

二人が水練の場を毎日のように訪れたのは7月に入り予備門も夏季休暇であった頃のようです。

また、水練場には日本に古来の游泳術・日本泳法の流派による教場があり、

隅田川には「向井流」による隅田川浜町の向井流教場、

「水府流太田派」の隅田川浜町河岸における水府流太田派道場があったそうです。

ただし、漱石がこれらの水練場で泳いでいたのかは定かではありません。

来月から夏休みという方もいらっしゃるかと思います。

現在では隅田川で泳ぐことはできませんが、

漱石の水泳づくしの夏休みに思いをはせながら夏を過ごしてみるのもいいかもしれません。テーマ:漱石について 2024年06月25日 -

-

《通常展》テーマ展示 『門』―夏目漱石の参禅―のみどころ

漱石山房記念館2階資料展示室では令和6年7月7日(日)まで、

《通常展》テーマ展示『門』-夏目漱石の参禅-を開催しています。

展示は3章立てで構成しています。

第3章「若き雲水との交流」のコーナーには、

大正3(1914)年から文通をはじめ、自宅に泊めるまで親しくなった

神戸の20代の二人の雲水(修行僧)に宛てた漱石の手紙を展示しています。

この時の雲水の一人・富沢敬道(珪堂)は、後に、

漱石が明治27(1894)年に円覚寺に参禅した際に止宿した円覚寺塔頭・帰源院の

住職になり、敬道宛の漱石の手紙が帰源院に伝わっています。

今回の展示では、帰源院からそのうちの4通をお借りしています。

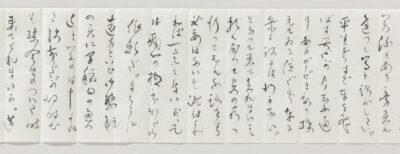

展示替え後の現在は

富沢敬道宛漱石書簡、4通全てをご覧いただけます。

「私は五十になつて始[初]めて道に志ざす事に気のついた愚物です」

と告白する大正5(1916)年11月15日付の漱石の書簡は、

展示替え前は一部分しかご覧いただけませんでしたが、

現在は広げて展示していますので、

巻紙に筆で書かれた2メートル以上もの手紙全文を

お読みいただけます。

「啓饅頭を沢山ありがたう。

みんなで食べました。

いやまだ残つてゐます。

是からみんなで平げます。」

からはじまり、俳句、漢詩、自身の修業についてと続くこの長い手紙は

徒然なるままに流れるように書かれており、

心を許した二人の関係が読み取れます。

漱石の心の動きを感じ取ることができるこれらの書簡は、

ほとんど公開されることがなく、

実物を確認できる貴重な機会です。

展示会期は7月7日(日)までです。

ぜひ会場にお越しください。テーマ:漱石について 2024年06月20日 -

-

紫陽花が咲き始めました

漱石山房記念館の公園側の花壇で

紫陽花(あじさい)が咲き始めました。

当館の紫陽花は毎年青を中心とした花を咲かせます。

青い紫陽花は、土壌が酸性のためだそうです。

漱石の日記から紫陽花に関する記述を抜き出してみましょう。

明治43(1910)年6月26日「階下に紫陽花咲く。」

明治44(1911)年6月5日「暑昨日と同じ北側の縁に出て、

籐椅子に寝てノイエ ルンドシヤウ(ドイツの文芸雑誌『ノイエ・ルントシャウ』)を見る。

地面が湿つて滑かで実に好い気持ちで英国などでは千金を出してもこんな色と肌色の地面は手に入らない。

(中略)紫陽花は透る様な葉を日に照らしてゐる。」

当時も建物の北側に紫陽花が植えられていたことがわかります。

漱石は紫陽花の絵も描いています。

大正2(1913)年7月25日には津田青楓に紫陽花の絵を一枚描いたことを伝えています。

『漱石遺墨 第二』には紫陽花の絵がありますが、紫色の花ですね。

アルカリ性の土壌だったためか、少し青と赤が混ざった感じです。

なかなか味のある絵ですね(笑)。

大正4(1915)年7月2日の書簡には

「紫陽花の咲いてゐる裏庭を子供が自転車で廻つてゐます、其子供スツパダカです、東京も中々暑いのです、」

と近況報告しています。

私事に渡りますが、毎年母の日には、田舎の母親に紫陽花を送っています。

私が子供の頃、父が紫陽花が好きだと言っていた記憶があるためです。

父と母は紫陽花を受け取ると、しばらく室内に飾り、庭に植え替えているようです。

もうすぐ東京も梅雨入りし、紫陽花も満開になるでしょう。テーマ:漱石について 2024年05月24日 -

-

「夏目漱石と漱石山房 其の一」展に展示中の弓削田精一宛書簡の謎

写真は、4月21日までの「夏目漱石と漱石山房 其の一」展で展示している、

漱石から東京朝日新聞社政治部長の弓削田精一宛書簡(明治44(1911)年10月4日)の一部です。

この年の9月に朝日新聞社内で「文藝欄」に載った漱石の門下生森田草平の小説「自叙伝」をめぐって、

弓削田と主筆の池辺三山が対立し、池辺三山が退職しました。

池辺は、漱石を朝日新聞社に入社させた人物です。支援者である池辺の辞職にいたる経緯を知り、

「文藝欄」の編集を担っていた漱石が、責任を感じて弓削田に宛てた書簡です。

手紙には

旁君に逢つて篤と話がしたい。平生ならすぐ車を飛ばす筈だが今云ふ通り毎日ガーゼを

取り換えてゐる位だから車に乗る訳には行かない。(中略)まことに遠方といひ御繁忙の君に

早稲田の奥迄といふのは申かねた次第だが何時でも繰合わせのついた時来てくれまいか。

と書かれています。先日、当館のボランティアスタッフとの会話の中で、この手紙を受け取った弓削田は、

その後山房を訪れ、漱石に会ったのだろうかと話題になりました。

『増補改訂 漱石研究年表』によると、

「10月5日以後(推定)弓削田精一が訪ねて来て、(中略)紛争について話し合う。」とあります。

10月24日、漱石が東京朝日新聞社の評議会に病気を押して出席。11月1日に辞表を提出するが、

池辺や弓削田らに再考を求められる。11月11日には、弓削田が東京から大阪朝日新聞社に籍を移す

ことになったと記されています。

このように、池辺の退職をきっかけとした漱石の辞意表明をめぐって

慌ただしい動きがあったことが窺えます。『定本 漱石全集 第20巻 日記・断片下』明治44年11月20日条に

十八日に弓削田が来て考え直せといふから辞表を撤回したら今朝池辺から夫を送り届けて呉れた。

との記載があります。弓削田は実際に早稲田の漱石山房を訪れ、漱石に面会していることがわかります。

そして、漱石の辞表を送り返してくれたのは朝日新聞社の客員となった池辺でした。

「文藝欄」は廃止になってしまいましたが、弓削田・池辺の両人によって漱石は

慰留されたということになります。展示中の書簡の横には、手紙の全文の翻刻パネルも設置しています。

本展は会期終了間近となりました。

ぜひ会場に足をお運びいただけましたら幸いです。

また、土日祝日は、当館ボランティアスタッフによる書斎の再現展示室の解説を行っております。

お話を聞きながら展示をご覧いただくと、新たな発見があるかもしれません。

ボランティアスタッフの解説にも耳を傾けていただけましたら、嬉しいです。

『増補改訂 漱石研究年表』『定本 漱石全集』は、地下1階の図書室で閲覧できます。

こちらもぜひご利用ください。〈4月16日追記〉

テーマ:漱石について 2024年04月10日 -

-

寒椿と虞美人草

現在開催中の《通常展》「夏目漱石と漱石山房 其の一」では、

冒頭に漱石が朝日新聞の社会部長の渋川玄耳に宛てた明治40(1907)年 6月16日付の書簡を展示し、

漱石の専属作家として初の作品「虞美人草」の執筆状況を伝えています。

現在、原稿用紙90枚(連載20回分)が出来ているが、

「前途遼遠」であると漱石は述べています。

この手紙の一週間後の6月23日に連載が始まりました。

また、チラシやポスターには、漱石の三周忌を期して

大正8(1919)年に出版された『漱石遺墨 第二』から、

漱石が描いた椿の花を用いました。

さて、漱石山房記念館CAFE SOSEKIの前の中庭では、

現在残念ながら寒椿は散りつつありますが、

虞美人草の花が咲いています。

昨夜豊隆子と森川町を散歩して草花を二鉢買った。

植木屋に何と云ふ花かと聞いて見たら虞美人草だと云ふ。

折柄小説の題に窮して、予告の時期に後れるのを気の毒に思つて居つたので、

好加減ながら、つい花の名を拝借して巻頭に冠らす事にした。「虞美人草」連載のひと月前に掲載された漱石自身による「予告」です。

「虞美人草」は10月29日まで127回連載されました。

漱石は「好加減」に付けたといいながら、

作中の最後に虞美人草を印象的に使ったのはご存知の通り。

一方の椿も「虞美人草」四に、「机の前に頬杖を突いて、

色硝子の一輪挿をぱつと蔽う椿の花の奥に、小野さんは、

例によつて自分の未来を覗いて居る」と「未来を覗く椿の管が、同時に揺れて、

唐紅の一片(ひとひら)がロゼツチの詩集の上に音なしく落ちて来る。

完き未来は、はや崩れかけた」と暗い未来を暗示させています。

漱石は趣味の絵画でもしばしば椿を描いていますが、

椿の木が漱石山房の庭にあったという記録は無いようです。

漱石公園の桜の満開はまだ先になりそうですが、

展示をご覧になりながら、

当館中庭や公園の草木も愛でてみてはいかがでしょうか?テーマ:漱石について 2024年03月29日 -

-

夏目漱石の『文学論』を通して、世界文学を考え直す – 第二部

Rethinking World Literature through Natsume Sōseki’s Theory of Literature

– Part Two

Christopher James GoringFollowing on from the first part, this blog post looks at the relationship

between Natsume Sōseki’s Theory of Literature and the field of comparative literature.

This time round, we will consider how Theory of Literature

can allow us to rethink world literary studies.

According to the work’s preface, Sōseki decided to write Theory of Literature because,

upon comparing English and Chinese literature,

he realised that they ‘must belong to different categories’.

If they ‘belong to different categories’,

then Sōseki’s concept of ‘literature’

– developed based on his experiences with Chinese works –

must not have been universal.

As a result, Sōseki sets out to ‘resolve the more essential question:

What is literature?’ In other words, it is only through the act of cross-border comparison

that Sōseki finds himself able to interrogate the fundamental nature of literature.

In order to express that nature, Sōseki comes up with the formula (F+f).

F refers to the objects that literature depicts, while f refers to the feelings

which come along with such objects or concepts.

While the objects referred to by F and the feelings indicated by f

may vary with the passage of time and between different cultures,

Sōseki argues that ‘literary substance’ is always expressed by this one formula.

I am sure there are many people who consider using mathematical tools

to investigate literary concepts to be overly abstract and,

more to the point, boring.

And yet, from a comparative literary perspective,

there’s lots that’s interesting about Sōseki’s theory.

If we accept Sōseki’s conclusions,

then while the Fs and fs of British and Japanese literature may be different,

they nonetheless share the same underlying substance.

If we compare their Fs and fs, our comparisons may be more effective.

Put another way, thanks to Sōseki’s model we can construct a new framework for comparison.

As a researcher, Sōseki’s non-fiction, just as much as his fiction,

is a treasure trove of interesting concepts.

If you’re interested in getting to know Sōseki a bit better,

why not give Theory of Literature a go?Further Reading:

1.All translations are from Natsume, Sōseki. 2009. Theory of Literature and Other Critical Writings, trans. and ed. by Michael K. Bourdaghs, Atsuko Ueda, and Joseph A. Murphy. Columbia University Press: New Yorkこのブログ投稿の第一部に続き、夏目漱石の『文学論』と比較文学の関係を考えてみます。

今回は、『文学論』の結論を取り入れれば、

世界文学をどう考え直せるかというテーマに移ります。

本の前書きによると、漱石がもともと『文学論』を著した理由は、

中国文学と英国文学を比べたところ、「異種類のもの」であることがわかったからだそうです。

英国文学は中国文学と「異種類のもの」であるということは、

漱石が中国文学に基づいて考え出した「文学」という言葉の定義が普遍的ではなかったということになります。

そこで、漱石は「文学とは如何なるもの」かという問いを解く決心をしました。

つまり、文学の本質(漱石の言う「内容」)を探究できるようになったのは、

中国文学と英国文学を越境した比較のおかげです。

その本質を表現するために、漱石は(F+f)という方程式を作り出しました。

「Fは焦点的印象または概念」、つまり文学が描写するオブジェクトを差す一方、

「fはこれに附着する情緒」、つまりそのオブジェクトや概念に付着している感情を差すということです。

時の経過や文化によって異なるにしろ、

文学の本質はいつもこの方程式に表されていると漱石は主張します。

文学にかかわる概念を追求するのに数学の方程式を使うというのは、

あまりに抽象的で退屈だと考える人が大半なはずです。

しかし、比較文学の観点からすると、漱石の理論は興味深いのではないでしょうか。

漱石の結論を取り入れてみると、英国文学の「F」と「f」は

日本文学のものとは全然違うとしても、両文学には共通した物質があるということになります。

両文学の「F」と「f」を比べることによって、より効果的な比較ができるようになります。

別の言い方をすると、漱石の理論のおかげで、新しい比較的な枠組みを構築することができます。

研究者にとって、漱石の小説はもちろん、そのノンフィクションも面白いコンセプトの宝庫です。

漱石に関する知識を深めるなら、『文学論』を読むことに挑戦してはいかがでしょうか。

(ゴーリング・クリストファー)参考文献

夏目漱石『文学論』岩波文庫、2007年テーマ:漱石について 2024年02月16日 -

-

夏目漱石の『文学論』を通して、世界文学を考え直す – 第一部

Rethinking World Literature through Natsume Sōseki’s Theory of Literature

– Part One

Christopher James GoringMy name is Christopher Goring and I am an exchange student from the UK

currently residing in Tokyo.

During my Master’s at Oxford, I specialised in comparative literature.

Hoping to expand my research to involve work on the development of the Japanese novel,

I came to Tokyo as a Daiwa Scholar in 2022.

As part of my study aboard programme, I have been completing a work

placement at the Natsume Sōseki Memorial Museum since October last year.

During this work placement, I’ve helped to set up exhibitions,

translated explanations of exhibited items, and helped visitors who do not speak Japanese.

I have also been lucky enough to pursue my own research at the museum.

In addition to Sōseki’s novels and stories, my research also encompasses

Sōseki’s non-fiction essays and critical writing.

In these two blog posts, I would like to take a quick look at his Theory of Literature (Bungaku-ron),

first published in 1907, and its connection to the discipline of comparative literature.

Theory of Literature, edited by Yoshitarō Nakagawa,

had been largely forgotten until recently.

Sōseki himself appears to have been dissatisfied with it.

In the lecture ‘My Individualism’ (‘Watakushi no Kojinshugi’),

Sōseki dismissed Theory of Literature as ‘a deformed corpse’.

Based on the Theory’s preface, he seems to have felt this way

because his intended work was an ‘enormous ten-year project’ which he was unable to bring to fruition.

Even the published version of Theory of Literature was, in many ways, unfinished.

Nevertheless, in recent years, the Theory has been drawing the attention of researchers

in the field of comparative literature.

Take, for example, Michael Bourdaghs, an American scholar of Japanese literature,

who has written a number of essays on Theory of Literature.

He notes that throughout the Theory, Sōseki quotes from English texts

without providing a Japanese translation.

Taking this tendency as his point of departure, Bourdaghs argues that

Sōseki was profoundly sceptical of translation and global literary markets.

Sōseki’s model, however, explores numerous other important concepts in world literary studies.

In the second part, we’ll take a look at a few of them.Further reading:

1.Natsume, Sōseki. 1979. ‘Sōseki on Individualism: “Watakushi no Kojinshugi”’, trans. by Jay Rubin. Monumenta Nipponica, 34.1: 21-48

2.Bourdaghs, Michael. 2021. A Fictional Commons: Natsume Sōseki and the Properties of Modern Literature. Duke University Press: Durhamイギリス出身のゴーリング・クリストファーと申します。

オックスフォード大学院で、比較文学を専攻し、日本の小説の進展を研究対象にして、

2022年に来日しました。留学プログラムの一環として、

去年10月以来、漱石山房記念館で研修をしています。

研修生として、展示の準備、展示品のキャプションの英訳、

外国人来館者の質問へ答えるといった様々な業務に取り組んでいます。

その他に、自分の研究を追求しています。

今行っている研究は漱石の小説を取り扱うのみならず、

随筆、批評を含む彼のノンフィクションも探究しています。

この二部にまたがるブログ投稿では、1907年に出版された『文学論』と

その比較文学への関係を取り上げたいと思います。

中川芳太郎(なかがわよしたろう)により編集された『文学論』は、

一般読者には、最近まで忘れられていました。

漱石自身でさえ『文学論』に不満足だったようです。

『私の個人主義』という講演では、『文学論』を

「畸形児(きけいじ)の亡骸(なきがら)」として退けました。

『文学論』の前書きによれば、『文学論』は完成するのに

「十年」が必要な「大事業」だったということです。

結局、ある意味では、出版された『文学論』のバージョンでさえ

未完成だと考えられます。

しかしながら、近年、比較文学という分野では、

『文学論』は研究者の注目を集めています。

例えば、アメリカ人のマイケル・ボーダッシュという日本文学の研究者は

『文学論』について、いくつかエッセイを出版しました。

漱石がイギリスの作品から引用し、それらの抜粋を和訳せずに

『文学論』に入れる傾向があったということに焦点を合わせています。

その傾向を出発点にし、漱石が翻訳に対しても、世界的な文学市場に対しても

懐疑的だったとボーダッシュは主張します。

しかし、漱石の構築した理論は、世界文学にかかわる他の概念についても様々に探究していると

私は考えます。

第二部では、そのコンセプトの中から、いくつか取り上げたいと思います。

※本文中には今日では不適切と思われる語句が見られますが、当時の表記を尊重し、そのままとしました。参考文献

夏目漱石「私の個人主義」三好行雄編『漱石文明論集』 岩波書店、1986年,p.97-138

夏目漱石『文学論』岩波文庫、2007年

マイケル・ボーダッシュ「夏目漱石の「世界文学」―英語圏から『文学論』を読み直す」『文学』2012年 Vol.13, no.3. p.2-16.テーマ:漱石について 2024年02月09日 -

-

夏目漱石の千円札にまつわる裏話

只今、漱石山房記念館では《通常展》「夏目漱石と漱石山房 其の一」を開催中です。

本展示では、「松岡・半藤家資料」をはじめとする寄贈資料や

「夏目漱石記念施設整備基金」への寄付金によって購入した収蔵資料を中心に、

漱石ゆかりの書簡や画を公開しています。

漱石の肖像が描かれた「日本銀行千円券 No.2」もそのひとつです。

千円紙幣D号券A000002A

日本銀行券が今年(令和6年)7月に一新することをご存じの方も多いのではないでしょうか。

本ブログでは、紙幣の話題にあやかり、漱石の千円札にまつわる裏話をご紹介します。

ご参考までに、紙幣のシリアルナンバー(記番号)について取り上げた過去のブログも

是非ご一読いただければ幸いです。

smoll1.jpg)

漱石の千円札の肖像は、大正元(1912)年9月に写真師・小川一真によって

撮影された写真が元となっています。

身に着けている黒ネクタイと左腕の喪章は、撮影の約2ヶ月前に崩御した

明治天皇に対する服喪の意思を示したものです。

漱石が着ている背広は、その後、漱石の門下生である内田百閒が譲り受け、

陸軍士官学校や海軍機関学校の教官時代に盛んに着用しました。

百閒の随筆「漱石遺毛」には、段々とふくよかになる百閒の体型に耐え切れず、

縫い目がほつれて着られなくなった背広のエピソードとともに、

着古したことを後悔する彼の想いが綴られています。

背広の現物を拝むことは叶いませんが、百閒の逸話とともに、千円札の肖像として後世に遺ることとなったのです。

昭和21(1946)年に大蔵省(現財務省)と日本銀行が選出した紙幣肖像の

新たな候補者20名の中には、福沢諭吉とともに漱石の名前も含まれていましたが、

この時は残念ながら両者とも採用に至らなかったという経緯があります。

しかし、高度経済成長以降に起こる国民の芸術・文化志向の高まりと、

当時の世界的な紙幣肖像への文化人起用の流れから、

昭和59(1984)年に晴れて漱石の千円札が発行されることとなりました。

凹版彫刻に適した彫りの深さや国内外での高い知名度が銀行券の人物肖像に

採択される要件ということもあり、漱石は最適な人物だったのでしょう。

財布の中にあった何気ない漱石の千円札も、

肖像起用の背景に想いを馳せながら

ご鑑賞いただくと、

展示資料としての様相が垣間見えるのではないでしょうか。

《通常展》「夏目漱石と漱石山房 其の一」は、

令和6(2024)年4月21日(日)まで開催しています。

2月18日(日)、3月17日(日)、4月13日(土)は午後2時からギャラリートークも開催します。

皆様のご来館を心よりお待ちしております。テーマ:漱石について 2024年01月26日 -

-

夏目漱石と刀

漱石の作品や俳句などには度々「刀」や「剣」といった単語が登場しています。

今回は、漱石・夏目家と刀剣との関わりを少しご紹介します。

漱石が生まれた慶応3(1867)年は12月9日に王政復古の大号令が発せられ、

翌年1月には戊辰戦争が起こるなど、漱石が生を受けたのはまさに幕末の動乱期でした。

泰平の世で実用の機会がほぼ失われていた刀剣は、この時に再び実戦で求められるようになっていました。

その戦いによって切り開かれた次の時代になると、廃刀・脱刀を自由とした明治4年の散髪脱刀令、

そして明治9(1876)年、漱石9歳のときの廃刀令により、刀剣はほとんどの需要を失いました。

岡本一平 肉筆漫画『開国六十年史図絵』

この状況を憂いた愛好家は刀剣の保護に努め、

明治33(1900)年には政財界の重鎮が発起人となって刀剣会が創立され、

日本文化を代表する美術品として再評価されるようになります。

その様な時代に生きていた漱石にとって、刀剣はとても身近なものだったことでしょう。

漱石が生まれる前後の時代には、抜刀した泥棒たちが生家に入ってきて、金を持って行ったことがあったといいます。

また、漱石の生家・夏目家も刀剣類を所持していました。

漱石の三番目の兄・直矩の子である夏目孝の著作『偽珊瑚』(土筆社、昭和59年)によると、

天璋院が本法寺に参詣するのに

「夏目の当主は士分ではないが名字帯刀ご免の家柄なので、公認の長めの脇差一本を腰にして従ったと思われる」

とあります。本法寺は夏目家代々の菩提寺でした。

この長脇差は直矩に受け継がれており、「立派な象嵌入りの小柄が鯉口に近いところに納まっていた」そうです。

なお、鯉口は鞘の入り口にあたる部分を指します。

小柄(こづか)は鞘の内側の溝に収められた細工用の小刀(非常時には武器として使用)のことで、

江戸時代以降では装飾品としての意味合いが強くなります。

しかしながら、今日、夏目家ゆかりの刀剣は確認できません。

漱石の随筆「硝子戸の中」には、漱石の二番目の兄である栄之助(直則)が家の懸物や刀剣類を持ちだし、

二束三文で売り飛ばしていたという記述があります。

これだけが原因かはわかりませんが、夏目家に伝わっていた刀剣類は散逸し、

直矩の家に伝わった長脇差もどこかの時点で失われてしまったのでしょう。

家財道具、時には家屋敷まで失われることは、

江戸幕府から明治政府へと移り変わるなかでは珍しいことではありませんでした。

生活のために士族が不要となった刀剣を手放し、市場に多く出回ったことで、刀剣の価値は大暴落しました。

漱石が生きたのは、日本刀が戦いの道具として復古し、受難の時を経て、

美術品として昇華していく時期と重なっていたのです。

最後に、漱石の詠んだ俳句の中から「刀剣」にまつわる句をご紹介します。刀うつ槌の響や春の風 明治29年

太刀佩いて恋する雛ぞむつかしき 明治30年

浪人の刀錆びたり時鳥 明治30年

日当りや刀を拭ふ梅の主 明治32年

抜けば祟る刀を得たり暮れの秋 明治32年テーマ:漱石について 2023年11月30日 -

-

特別展の見どころ 野上弥生子の漱石への思い

開催中の《特別展》「夏目漱石と野上豊一郎・弥生子」では、

日本近代文学館からお借りした明治40(1907)年1月17日に

漱石が弥生子の習作「明暗」に対して批評した巻紙2通を前・後半で1通づつ展示します(11月20日に展示替え)。

前年の年末に夫の豊一郎が漱石へ葉書でアドバイスを求め、

「明暗」が漱石に手渡された後、漱石がしたためた2通合わせて5メートル近い批評文です。

「非常に苦心の作なり。然し此苦心は局部の苦心也。従つて苦心の割に全体が引き立つ事なし」から始まり、

1通目では7か条に渡って批評を加えた後、

2通目で「実際に就て」と具体的な指摘を同じく7か条に渡って掲げられています。

この2通には日付も差出名も宛名もありませんが、

漱石全集等は漱石の書簡として収録しています。

おそらく豊一郎が直接漱石から託され、弥生子に手渡したものでしょう。

「明暗」は発表されることなく、弥生子の没後に発見されるまで未公開作品となりましたが、

弥生子は講演会などでこの批評文を壇上から披露するなどし、

晩年に至るまで漱石への感謝の思いを持ち続けました。

文化勲章を受章するなど作家としての地位を確立した弥生子ですが、

漱石への感謝の思いを隠すことはありませんでした。

野上彌生子『縁』(成瀬書房)

さて、写真は限定版『縁・父親と三人の娘』で昭和54(1979)年8月に成瀬書房から刊行されたものです。

200部限定出版で、装幀は中川一政、手刷りの木版画装で本文を和紙、

和綴じで製本し、紺染め木綿装の帙に入れ、弥生子の肉筆署名と落款、

そしてシリアル番号の入った出版物です。

弥生子94歳の時の出版ですが、弥生子の力の入れ様が感じられます。

「縁」は『ホトトギス』明治40(1907)年2月号に本名のヤヱ(八重子)の名前で掲載された、

野上弥生子のデビュー作です。

『ホトトギス』明治40(1907)年2月号

「父親と三人の娘」は明治44(1911)年8月にやはり『ホトトギス』に掲載された作品です。

弥生子は、漱石に「明暗」を批評された後すぐに「縁」を書き上げ、

漱石の推薦文(「漱石氏来書」)と共に『ホトトギス』に掲載されました。

「『縁』といふ面白いものを得たから『ホトトギス』へ差上げます。

(中略)しかも明治の才媛が、いまだかつて描き出しえなかった嬉しい情趣を、表しています。

(中略)広く、同好の士に読ませたいと思います。」(「漱石氏来書」)

限定版ではこの「漱石氏来書」までも別刷で添付されており、

弥生子の特別な思い入れが表れているように感じ取れます。

漱石の批評文、そして推薦文。

夫豊一郎を通して行われた漱石の指導は厳しくも温かいものでした。

漱石の「明暗」批評文2通は非常に長いものなので、

会期の前半に1通目を、11月21日(火)からの後半では2通目を展示していますので、

2通ともに観ていただければ幸いです。

(漱石山房記念館学芸員 今野慶信)テーマ:漱石について 2023年11月08日 -

-

漱石山房の「硝子戸」

「硝子戸の中から外を見渡すと、霜除をした芭蕉だの、

赤い実の結つた梅もどきの枝だの、無遠慮に直立した電信柱だのがすぐ眼に着くが、

其他に是と云つて数へ立てる程のものは殆んど視線に入つて来ない。

書斎にゐる私の眼界は極めて単調でさうして又極めて狭いのである。」

夏目漱石の随筆『硝子戸の中』の冒頭部分です。

『硝子戸の中』は、大正4(1915)年に39回にわたって朝日新聞に連載されました。

タイトルも、第1回目の始めの単語も「硝子戸」となっています。

この作品を書くにあたって、「硝子戸」というキーワードと「“うち”と“そと”」の意識が、

漱石にとってはそれだけ重要な位置付けだったのでしょう。最初に引用したとおり、漱石は山房の中から外を見た風景を記しています。

それを前提にしてみてみると、漱石山房記念館の再現展示は俄然大きな意味を持ってきます。

そう、皆さんは『硝子戸の中』の漱石と同じ視点を感じることができるのです。

そしてこの「硝子戸」、実際にはどのようなものだったのか、

皆さんイメージできますか?ここで言われている「硝子戸」は、

書斎を取り囲むように施された回廊の周りにある雨戸のようなものです。

ガラスを使っているので雨戸にしては心もとない気もしますが、

閉めたままでも外の様子を見られることや光を採り入れることが優先されたのでしょうか。

ベランダとも縁側とも言えるような回廊を、南・東・北の三方から「硝子戸」で囲むような構造になっていて、

「硝子戸」を収納できる戸袋が三方ともに取り付けられています。

この「硝子戸」によって、

漱石は「硝子戸の外」の世界との隔たりや関わりを感じていたわけです。

山房の建物や植栽は空襲で焼失してしまいましたが、

現在「硝子戸の外」には「芭蕉」や「梅もどき」が植えられています。

画面左;芭蕉、画面中央;梅もどき

漱石山房記念館では、令和5年10月15日まで

《通常展》テーマ展示「『硝子戸の中』と漱石のみた東京」を開催しています。

『硝子戸の中』の作品を読んで、再現された漱石山房を訪ねたり、

早稲田や神楽坂のまちを歩いてみたりすると、

漱石の視点とシンクロして新たな気づきがあるかもしれません。テーマ:漱石について 2023年08月18日